この前年1967年末に突如世に出たフォークルの「帰って来たヨッパライ」は日本中を席捲!前代未聞の売り上げを示し、物心つかない子供にまで一遍に浸透。嬉々として歌う子供に眉をひそめた親もまた、つい「オラは死んじまっただ~♪」と口ずさむ有様。

のみならず、例えば団伊玖磨、三島由紀夫、北杜夫、田辺茂一、一柳慧、石堂淑朗らを始めとして当時の名だたる文化人や学者などから絶賛され、大マジメに議論もされたのだから、もはや社会現象。ロック詩人がノーベル賞に決まった今みたいな盛り上がりだった、のかな~。

メンバーの核だった北山修と加藤和彦が1946年~47年早生まれの、「戦争を知らない子供たち」1年生であったことも象徴的で、アマチュア学生によって面白がって作り上げられた自主製作音源が旧来のレコード会社の製品を圧倒的に凌駕して商業的かつ文化的に認められたことは、真の意味での日本のニュー・ミュージックの起源だったはず。

奇想天外なだけではないフォークルの二面性を示す次のシングル「イムジン河」が政治的な問題ゆえに直前で発売中止となった経緯も社会的な話題を呼び、また映画出演やレギュラーTV番組のホストも務めるなど八面六臂の活動ぶりだったが、肝心の音楽面では1968年7月に大半をメンバー自作曲で構成したアルバム『紀元弐阡年』をリリース。これは1年前に発表されて世界中に大きな影響をもたらしたビートルズのトータル・コンセプト・アルバム『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』に呼応した日本における初の成果とも評価された。

その発売と時を同じくして『当世今様民謡大温習会(はれんちりさいたる)』と題されたコンサートも開催。これまた画期的だったステージの模様を収録したレコードは11月1日に発売されたが、すでに10月いっぱいでフォークルは(当初の予定通り)解散していたのだから、そのスピードと密度は凄まじい。まさしく、時代を一気に駆け抜けて多大なる影響と成果を遺したのである(さらに、解散後も各メンバーの活躍は続いた)。

もっとも、このアルバムではLP1枚に収めるために『紀元弐阡年』のオリジナル曲のほとんどが外されているので、その音楽性の全貌が伝わり切らないのが惜しい。当時の勢いならば2枚組も可能だったと思われるけれど、レコードに付属していた台本で補うと、まず歌舞伎の如き口上で始まり、軽く歌でつなぎつつ、長谷川伸の大衆時代劇風コント、「漫画トリオ」の漫才物真似、水木しげる「ゲゲゲの鬼太郎」のパロディ、一転してジャックスの「からっぽの世界」なども取り込んだ独自の音楽ワールドを展開、スライドなどのビジュアル、効果音やナレーションも駆使、反戦メッセージも強烈に訴えて第1部終了。

第2部は変名の「ズートルビー」として登場するセルフ・ゲスト・タイムから、その話題では無いのに「国会議員いねむり」などの写真が背景に映される複層的なトーク・コーナー、「らくだ」「ヘビ」「きつね」「たぬき」「カエル」と各々仕掛けのある動物ソング連打、そして中国手品ギャグで大騒ぎした後はアマチュア時代を思わせる海外曲の自らの訳詞カヴァーや日本民謡の歌唱を経て、余韻を残す静かなエンディング…。

と書いただけで、これぞフォークルと言える硬軟取り交ぜた盛りだくさんのステージだったことが分かるが、コミカルな寸劇部分も無理に演じている感は微塵も無く(特にピンチヒッターで新メンバーとなった端田宣彦のタレント性が貢献度大)、届けたいことを自分たちも楽しみながら縦横無尽に表現している様がダイレクトに観客に伝わって、当時全盛だったグループサウンズのジュリーやショーケンに放たれていたような女性の歓声も飛び交い、併せて場内大爆笑となる反応も圧巻。

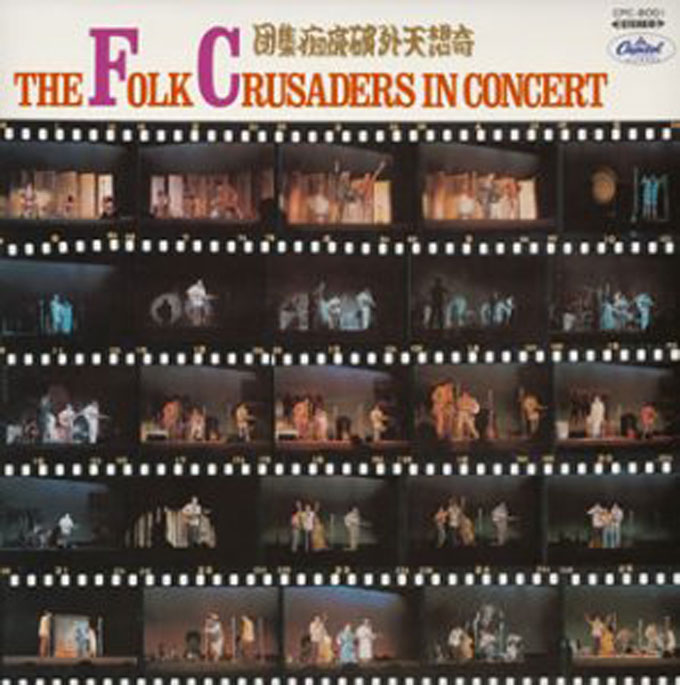

ところどころ百聞は一見にしかずと思われる部分もあるので、ジャケットに掲載されたステージ写真に目を凝らすことにもなるのだが、このベタ焼きフィルムを何本も並列したデザインと、後年のザ・タイガースのシングル「君を許す/ラヴ・ラヴ・ラヴ」および(フォークルと同じく解散直後に発売された)ライヴ・アルバム『サウンズ・イン・コロシアム』のデザインは瓜二つ。フォークルのデザイナーはメンバーの幼なじみだった廣野勝、タイガースの方はレコード会社(日本グラモフォン)専属だった廣野展生。ありふれた姓でも無いのに同一とは!(ちなみに2人とも当時は「広野」表記)

それぞれのイメージやスタンス、ファン層などは対照的だったにしても、同じ京都出身でメンバーの大半が同じ学年、結成されたのも同じ1965年、そして特にこの1968年には若者音楽界の最先端を併走していた2大グループ。それぞれが「日本のビートルズ」とも呼ばれたとはいえ当時お互いの直接の交流はほとんど無かったようだが、偶然か必然か、結果的にアレコレ重なる点も多かったフォークルとタイガースらしいエピソードがここにも。

【執筆者】小野善太郎