本日、10月28日は立花ハジメさんの誕生日。

立花ハジメさんとは、「MR.TECHIE&MISS KIPPLE」(’84年)、「TAIYO・SUN」(’85年)「BEAUTY&HAPPY」(’87年)と、3枚のレコードを一諸に作りました。

今、改めて聴きなおしてみると、長い間「TAIYO・SUN」がハジメさんの代表作だと僕は思っていたのですが、「MR.TECHIE&MISS KIPPLE」の方が、音楽としてずっと良く出来ていると気づきました。上野耕路や矢口博康、近藤達郎ら、当時の仲間たちが参加した曲にいろいろ趣向が凝らしてあって、それに比べると「TAIYO・SUN」は、ハジメさんと飯尾芳史(レコーディング・エンジニア)との3人で作った曲がほとんどなので、少し単調なんですよね。だから通称「テッキー君とキップルちゃん」の方が、今聴くと面白い。こういうことって時間が経たないと、わからないものですね。

ハジメさんとの出会いは、僕がYMOのアシスタントをしていた頃に、プラスチックス時代のハジメさんがスタジオに遊びに来たり、その後の「H」「Hm」で現代音楽を取り上げたときは高橋幸宏さんがプロデュースをしたりで、なんとなく僕の顔と名前を覚えてもらっていました。

ある日、’83年くらいのことだったと思うのですが、「アルプス1号というのを作ったから、音を作ってくれ」と言われて、アルプス1号ってなんだろう? と思いながら撮影スタジオに行ったのが、最初の「ハジメさんの音」を出したキッカケです。

「アルプス1号」は、鉄のオブジェにテープ型のマイクを張り付けたもので、「ガシャーン」という音のする、楽器と鉄屑の合いの子。錆びついた近未来を象徴するような、アートとサウンドが目に見える形で一体化していて、とても80年代らしい「出自のわからない」ものでした。

その後、この「アートとして可視化された楽器」は、「アルプス2号」(自動ドアの原理で、センサーに反応するとトリガーが出て、ドラムマシンが鳴る)「アルプス3号」(バスドラがポールの上に立っていて、スティックがシーケンサーのトリガーで動いて、ドラムを鳴らす)とシリーズ化されていきます。

80年代中期のハジメさんの音楽の大きな特徴は、この「自分の音楽のために自分の楽器を作る」事に象徴される、「サウンドをデザインする=音楽を作ること」というコンセプトにあると思います。

たとえば、「MR.TECHIE&MISS KIPPLE」の中の「Replicant J.B.」は、イミュレーターⅠ用の1枚の5インチフロッピーディクに収められた、J.B.のシャウトとホーンセクションがメインになっています。その2つの音色をもとに、ハジメさんが口ずさんだメロディを、シーケンサーでトリガーするだけで、曲の骨格が出来上がる。そこにユキヒロさんのドラムが入って完成。

あるいは、「TAIYO・SUN」の中の「XP41」も、フェアライトCMI用の8インチのフロッピー1枚に収められた、DEVOのマーク・マザースボーによる音色とシーケンスで、ほとんど完成していました。

まだ80年代の中頃なのに、すでにテープレコーダーや既存の楽器を使わないで、たった1枚のフロッピーに入っているサンプルと、オリジナルの楽器と、シーケンスだけで音楽を作っていたこと。

今でこそ、DAWが発達し、大容量のサンプルを駆使して、リズムと音色を作り上げていく事がモダンな制作スタイルとなったわけですが、30年以上も前に、「これからの音楽はサウンドをデザインすること」と定義した立花ハジメさんの先進性は、もっと評価されるべきではないでしょうか。

でも、旧来の音楽的でない事だけが、この時期のハジメさんの音楽の特徴のように書いてしまいましたが、実は「Ma Ticarica」や「MODERN THINGS」などハジメさんのボーカル曲もとても魅力的で、同じ頃よくレコーディングのお手伝いをしていた鈴木さえちゃんや慶一さんから、「ハジメちゃんは、インストもいいけど、あのウタものに味があるんだよね」としみじみと言われたことを思い出します。

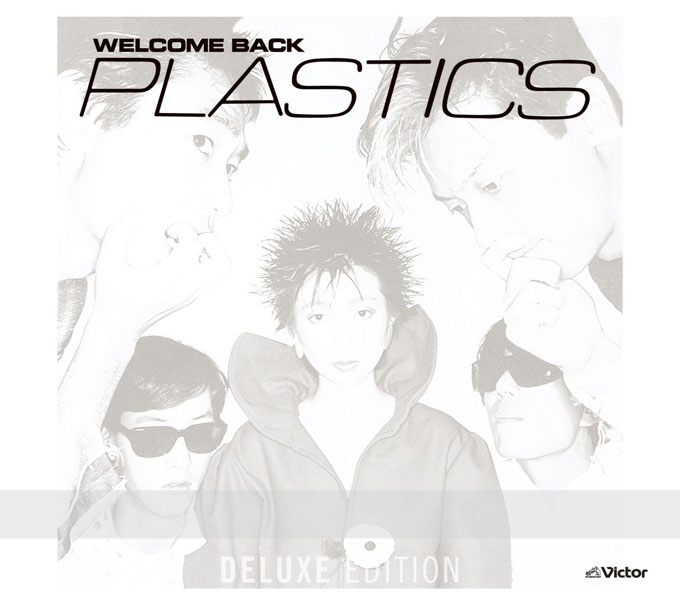

こうやって考えてみると、僕がお手伝いした80年代中期にとどまらず、プラスチックス、現代音楽のソロ初期、バンビ、携帯着信音によるThe End、そしてプラスチックス再結成に至るまで、いつの時代でも、全てがニューウェーブに満ち溢れている、それが立花ハジメさんの最大の魅力だと思います。

【執筆者】藤井丈司