本日2月24日、85歳の誕生日を迎えるミシェル・ルグランとは何だろう? 映画音楽作家? ジャズピアニスト? フレンチポップス?

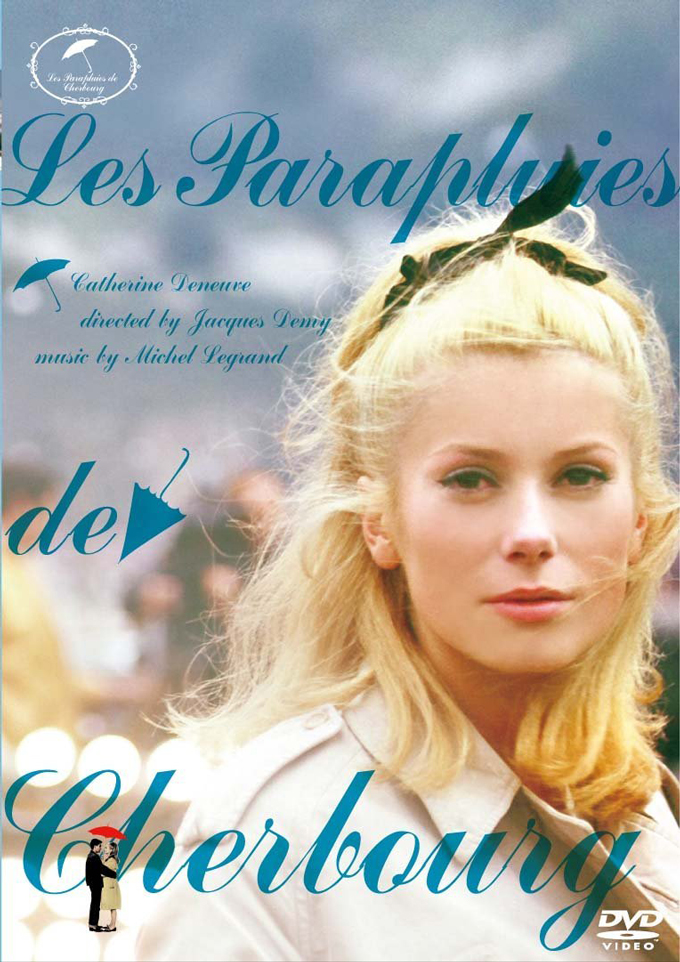

『シェルブールの雨傘』や『ロシュフォールの恋人たち』といった仏映画の優美なシンフォニーかつゴージャスなグルーヴにあふれたサウンドトラックで知られるミシェル・ルグラン。濱田高志著の『風のささやき』(音楽之友社)の決定的ディスコグラフィは、2004年刊で380枚を数えた。現在はそれから数十枚は増えているだろう。1993年に小西康陽がインタビューし、小西の所有しているレコードの中、厳選した20枚を持参してサインをもらったところ「私のレコードは200枚は下らない」と豪語したというが、今やその倍以上になっている。(「ルグラン・イン・リオ」ライナーより)

映画、ジャズ、演劇、バレエ、ポップスといったジャンルに膨大な楽曲を提供し続けた彼はオーケストラ編曲に最も手腕を発揮し、ピアニスト、歌手としても活躍。創造の泉は現在も枯れることなく、常に曲想が沸いてきていて、コンサートで即興の曲を歌詞付で弾き語ることもあると、ステファン・ルルージュとの共著『ミシェル・ルグラン自伝』(アルテス・パブリッシング)に書かれている。

ビートルズやデヴィット・ボウイなどせいぜい数十枚のアルバムを愛すれば良いロック・スターのファンにとって、そんな彼にどうアプローチしたら良いか? そのヒントを探ってみようと思う。

サエキがルグランに興味を持ったのは若い頃に買った『ルグラン・ジャズ』(1958)だった。そのパーソネルを見てブっとんだ。ジョン・コルトレーン、ビル・エヴァンス、ハンク・ジョーンズ、ポール・チェンバース、ハービー・マン、フィル・ウッズなど、およそ、当時の人気ジャズ奏者が素人目にも網羅されている。これほど豪華なメンバーが集まった盤はない、ともらす輩も多い。燦然と輝くのがマイルス・デイヴィス。他への客演がほとんどありない男であることは誰もが知っている。いったいどうして参加を勝ちえたのか?

ルグランはキャリア開始後、パリを「視覚化」したような優美なメロディーとサウンドを持つ決定的なリーダーアルバム『アイ・ラブ・パリス』(1954)が商業的大成功をした。マイルスはこのアルバムを聴いていた。レコード会社がベストセラーのご褒美に、ニューヨーク録音をルグランに許し、1958年にこの歴史的なレコーディングが可能になった。最高傑作といわれる『カインド・オブ・ブルー』の前年である。

マイルスは、事前に譜面をチェックした上で参加を一旦OKするが、セッションの当日、遅刻してくる、そしてドアの外で自分抜きのメンバーによる演奏を聴き、響きが悪ければ、そのまま帰ってしまう、というのがルグランの聞いたコワい前評判。実際にこのセッションでも同様にし、ルグランのサウンドを確かめた末に、おもむろに席に着き、トランペットを手にしたという。演奏を終わったマイルスは「君が望んだ演奏だったかい?」とニコヤカに笑った。

「ルグラン・ジャズ」は、1943年死のファッツ・ウォーラー作のトリッキーな楽曲「ザ・ジッターバグ・ワルツ」で始まる。ワルツの3拍子に「ピガピガピガ」と2拍子調の印象的なリフが駆け下りるジャズ離れした曲。ルグランは、マイルスのクールなフリューゲル・ホーンのイントロで始める。それを割って、件のピガピガピという駆け下がりを、花のように優美なピアノで挟み込む。フランス近代調の甘やかな香りに包まれる。と思いきや一転、高速でスムースなクール・バップに突入、豪華メンバーによる饗宴が幕をあける。

この場面転換の妙は、同時期のマイルスのギル・エヴァンスとの大作『ポーギー&ベス』の1曲目「The Buzzard Song」と比べられよう。ギルに操られる陰影の深い構成の演奏は文句ないドスの効いた迫力だ。しかし、ルグランの盤に戻った時に、その親しみやすく柔らかな音世界には、全く価値観の違うアプローチを感じてしまう。

フランスの音楽の多くは、強いロマンティシズムが映像的なセンスを持って親しみやすく語られる時にその威力を発揮する。この親しみやすさというのが両刃の剣。タッチ、アプローチ、トーンの優しさが、時に怖さを好む英米の音楽とは趣きを異にする。

マイルスは、ブラジルのイヴァン・リンスのようなメロディ・メイカーを気に入ったりするのだが、「アイ・ラブ・パリス」の視覚的なサウンドにも親近感を感じたに違いない。それはマイルスの叩きあげた激しいジャズの板場とは別の音楽観だったのだろう。

緊張よりも融和を、ハーモニーには鮮やかな視覚性を。リズムは4ビート8ビートに囚われず、かつスムースに自在に移行する。

常にピリピリと緊張の連続であったマイルスは、別の価値観の音世界に身を委ね、気持ちが軽やかだったに違いない。とはいえルグランは断じて軽薄ではない。マイルスはそれを決して許さない。ルグランは落ち着いていて、フランス近代クラシックから連続した美学があり、品がある。ジャズを演奏するが、ベースが米国人奏者と異なるのだ。

ルグランをどうとらえる? ジャズやロック好きな御仁は、こうしたマイルスの気持ちを察すればいい。

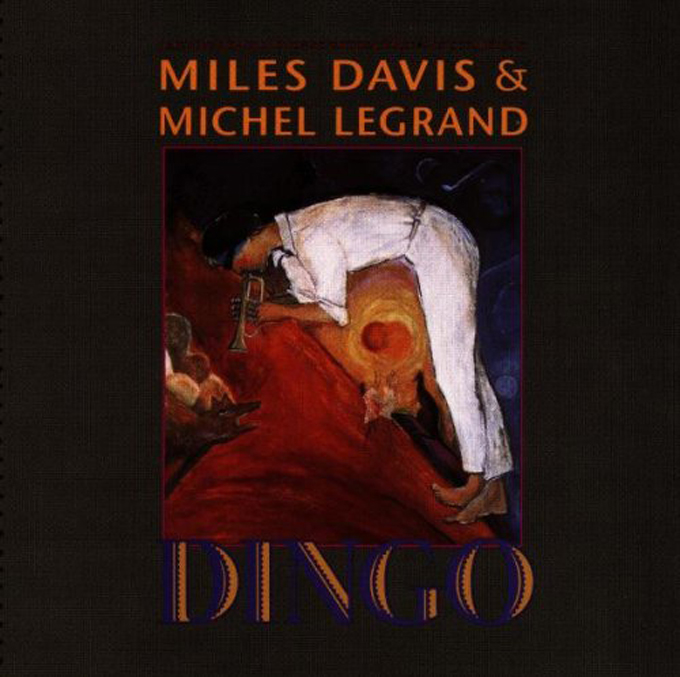

死の直前、1991年、マイルスは自分の主演作『DINGO』の音楽をルグランに預ける。マイルスの海岸の別荘を訪ねたルグランと共に、ひたすら海遊びに興じたマイルスは、締め切り土壇場までルグランを追い詰めた。そしてギリギリでルグランが書きあげたスコアに対し、一気に吹き上げたという。80年代以降のマイルスを相手にフュージョンを意識することなく、自然な4ビートをメインに編曲できるのは、ミシェルが米英の流行に左右されない確固たるスタイルがあるから。枯淡な味わいさえある奥行きの深いメロディは、フュージョン、ヒップホップと格闘していた晩年のマイルスに、鮮やかな清涼風をもたらした。今度は 共同名義の作品となった。

1958年の上昇期と1991年の昇天期、マイルスの人生の2つの印象的な時期を彩ったミシェル・ルグランは、マイルスに『フランス野郎』と親しみ込めて呼ばれる。クールでセチがらい日常生活に疲れた時、マイルスのように、このフランス野郎に身を委ねてはいかがだろうか? ちょっと膨大なディスコグラフィの何枚かで始めればいい。

【執筆者】サエキけんぞう(さえき・けんぞう):大学在学中に『ハルメンズの近代体操』(1980年)でミュージシャンとしてデビュー。1983年「パール兄弟」を結成し、『未来はパール』で再デビュー。「未来はパール」など約10枚のアルバムを発表。1990年代は作詞家、プロデューサーとして活動の場を広げる。2003年にフランスで「スシ頭の男」でCDデビューし、仏ツアーを開催。2009年、フレンチ・ユニット「サエキけんぞう&クラブ・ジュテーム」を結成しオリジナルアルバム「パリを撃て!」を発表。2010年、デビューバンドであるハルメンズの30周年を記念して、オリジナルアルバム2枚のリマスター復刻に加え、幻の3枚目をイメージした「21世紀さんsingsハルメンズ」(サエキけんぞう&Boogie the マッハモータース)、ボーカロイドにハルメンズを歌わせる「初音ミクsingsハルメンズ」ほか計5作品を同時発表。