【大人のMusic Calendar】

かしぶち哲郎が亡くなった日のことは、とてもよく覚えている。吐く息がそのまま白く凍っていくような寒い日だったのだが、その知らせを告げるメールを読んだ瞬間に、時間そのものまでもが凍てついていくように感じられた。

悲しみよりも先に、深い喪失感が襲って来たのを覚えている。これで、はちみつぱいもムーンライダーズも、オリジナル・メンバーでのライヴが観られなくなってしまう。そんな身勝手な想いだったのかもしれない。だがしかし、そんな事よりももっと大切なものを失ってしまったのに気がついた次第だ。

一般的な紹介で言えば、ムーンライダーズのドラマー、ということになる。そんな説明で済むのならば簡単だ。ドラムスという分担楽器以上の存在感を放っていたのが、かしぶち哲郎であるのだ。

プロとしてのデビューは、はちみつぱいの一員として。その加入時のオーディションでドラムを演奏せず弾き語りの歌を聴かせたというのは、あまりにも有名なエピソードだ。ドラムを聴かずにドラマーとして採用したはちみつぱいのメンバーも天晴れなのだが、そんな数奇な形で彼の音楽人生は始まった。

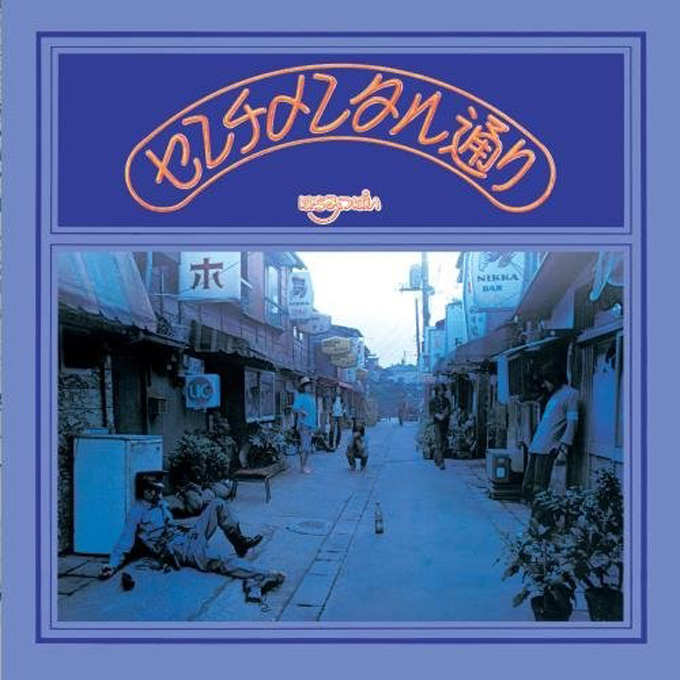

はちみつぱいには72年の秋から、74年の解散まで在籍した。バンドに参加する前から、ひとりで弾き語りをしていたというかしぶちは、徐々にグループのなかで才能を発揮していく。はちみつぱいの唯一のアルバム『センチメンタル通り』のなかでは、自作曲の「釣り糸」でリード・ヴォーカルを担当している。

はちみつぱいのレパートリーに渡辺勝が歌った「僕の倖せ」という名曲があるが、この曲のかしぶち哲郎ヴァージョンが存在している。シングル盤用に録音されながらもお蔵入りとなったもので、長年にわたり幻のテイクとなっていたが、2009年に自らの手で復刻CD化された。

解散したはちみつぱいは、一部のメンバーを変え1975年からムーンライダーズとして新たなスタートをきる。ライダーズ時代に移ってからも、かしぶちは「砂丘」「ハバロフスクを訪ねて」「バック・シート」といった作品をバンドに提供している。ヨーロッパを思わせる曲風が多く、その華麗な退廃感がムーンライダーズのアルバムに貴重なアクセントを与えている。

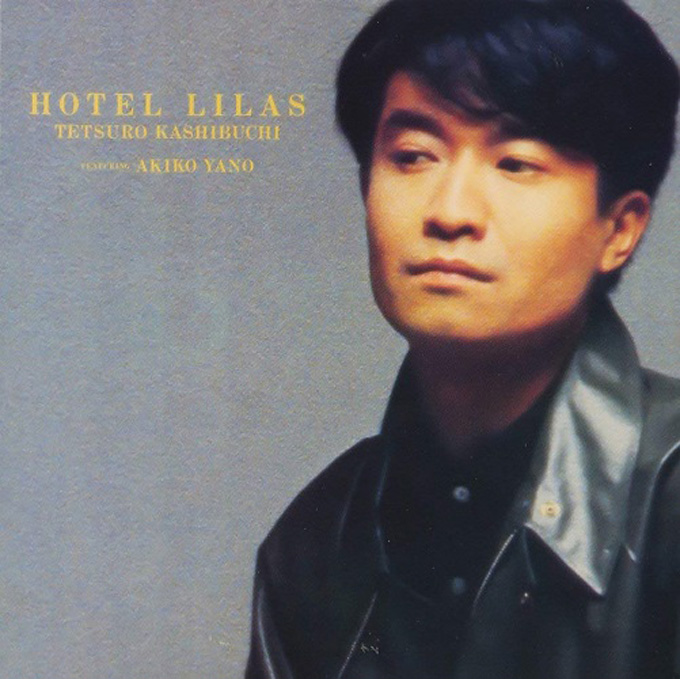

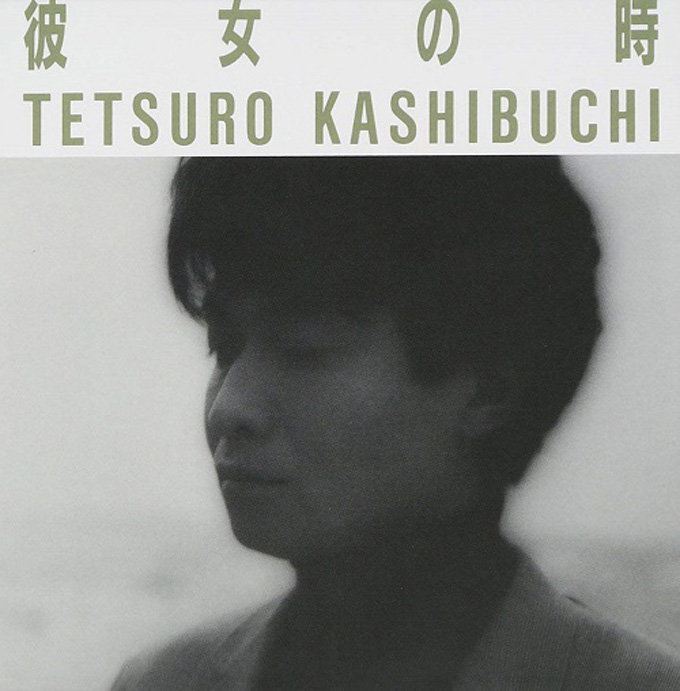

なかでもムーンライダーズ時代にアンコールで演奏される事の多かった「Frou Frou」は実にかしぶち哲郎らしい名曲。フル・フルとはスカートふれ合う音のこと。この官能美に溢れる歌詞とロックン・ロールとが絶妙にマッチしていた。かしぶち哲郎のリリシズムが満開となったのが、83年に矢野顕子を迎えて作られたソロ・アルバム『リラのホテル』だ。ノーブルでエレガンスに満ちあふれた作品集であり、日本でもこんなアルバムが作れるのだと感激したものだ。この路線は、石川セリ、大貫妙子、矢野顕子といった女性たちに囲まれた85年の『彼女の時』で、さらに濃密になっていく。

彼の才能には各所から注目が集まり、映画音楽を手掛けるようになる。その本格的な始動作が、86年に大森一樹が監督し斉藤由貴が主演した『恋する女たち』だ。この作品に続き、『「さよなら」の女たち』『トットチャンネル』など一連の作品を手掛けるが、どれも優雅な憂鬱が宿っている。これは、彼が愛したジョルジュ・ドルリューやフランソワ・ド・ルーベといった映画音楽作家からインスピレーションを受けたものだったのだろう。その後しばし映画音楽とムーンライダーズの一員としての活動が続いたが、2009年にソロ活動に復帰し、『Le Grand』という傑作アルバムを発表した。当時の帯には「音楽という名の映画、映画という名の音楽」という惹句が書かれていたが、まさにその言葉通りにかしぶち哲郎の美学が集結した作品集であった。

かしぶち哲郎は病床においても、新作の構想を考えていたという。その最後の作品となったのが「Lily」で、2014年に彼をトリビュートしたアルバム『a tribute to Tetsuroh Kashibuchi 〜ハバロフスクを訪ねて』のなかに未発表曲として収められた。なおこの曲でドラムスを叩いているのは、かしぶち哲郎のご子息である橿渕太久磨であった。

11月9日はかしぶち哲郎の誕生日。もし生きていれば68歳となる。きょうはしめやかに彼の生誕日を祝いたい。

【著者】小川真一(おがわ・しんいち):音楽評論家。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン会員。ミュージック・マガジン、レコード・コレクターズ、ギター・マガジン、アコースティック・ギター・マガジンなどの音楽専門誌に寄稿。『THE FINAL TAPES はちみつぱいLIVE BOX 1972-1974』、『三浦光紀の仕事』など CDのライナーノーツ、監修、共著など多数あり。