8月2日はザ・バンドの重要人物ガース・ハドソンの誕生日

公開: 更新:

【大人のMusic Calendar】

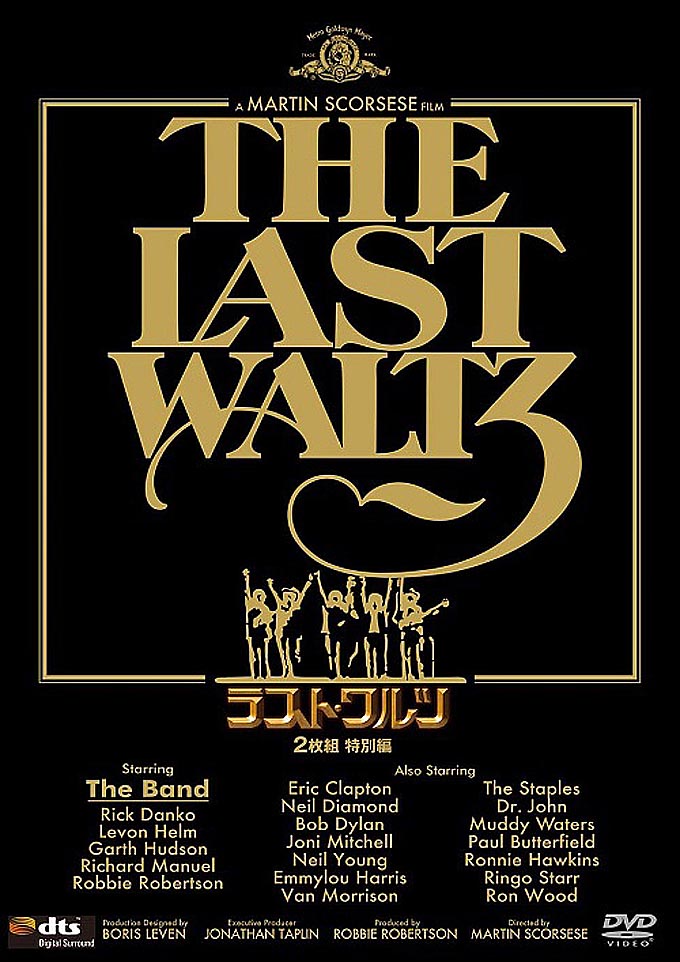

公開40周年ということで、この春から日本各地で映画『ラスト・ワルツ』が上映され、ロック・ファンを喜ばせている。ラスト・ワルツとは、ザ・バンドが、ライヴ活動に終止符をうつべく、1976年11月25日、サンフランシスコのウィンターランドで開催した最後のコンサートだ。ボブ・ディランを筆頭に、マディ・ウォーターズ、エリック・クラプトン、ヴァン・モリソン、ニール・ヤング、ジョニ・ミッチェル等々豪華なゲスト出演もあって、ロック史を彩る出来事として記録されている。

コンサートの模様は、マーティン・スコセッシ監督の指揮のもとで映画化され、2年後の1978年に公開された。それが、同名映画の『ラスト・ワルツ』で、ドキュメンタリーとは言っても、映画ならではの工夫が施され、素晴らしい内容になった。殊に、ゲストたちとの共演も見どころだが、ザ・バンドの5人のメンバーたちが楽器を持ち、演奏し、歌う姿が素晴らしく描かれていて、この映画で、ぼくがいちばん好きなところだ。

もちろん、ガース・ハドソンの雄姿もその一つ。例えば、「同じことさ」で、リック・ダンコが歌い、その横でサックスを吹くシーンだ。あるいはまた、「ステージフライト」や「チェスト・フィーバー」での、髪振り乱しながら両手を操り、オルガン、ピアノのリード・パートを弾く姿にも、ため息が出る。

映画には、インタビューも挿入されていて、そのガース・ハドソンが、ザ・バンドに加わったときのエピソードが面白い。大学でクラシックの音楽理論を学んだ彼は、両親にロック・バンドに入るとは言えなかった。バンドの先生ということで、毎週レッスン料に10ドルもらうことで両親を納得させたという。実際、ザ・バンドの他のメンバーたちが、音楽で疑問が湧いたりした際に、頼りにしたのが、彼だったという。

そうやって頼りになる存在だったが、ザ・バンドの中では、歌わなかったせいもあって、いつも、後ろのほうで黙々とピアノやオルガンを演奏していたイメージが強い。だから、地味と言われればそうだが、彼がいなければザ・バンドは決して成り立たない、と断言できるくらいに、圧倒的な存在感を放っていた。

また、ピアノやオルガンの他にも、サックスやアコーディオンやタラゴットなどいろんな楽器をこなし、シンセサイザーを持ち込んだのも彼だった。それもあって、ザ・バンドを離れたところでも重宝され、ハース・マルティネス、マリア・マルダー、ポコ、ドン・ヘンリー、エリック・クラプトン、ノラ・ジョーンズ、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ等々、いろんな人に演奏を請われ、参加協力してきた。

髭に覆われたその風貌から、学者然というか、世間離れしたところがあった。静かで、穏やかな印象もあったが、何処か狂気を秘めたようなところも感じられる人だった。ボブ・ディランやメンバーたちと一緒にウッドストックで暮らしていた頃には、一日中ショパンやバッハを弾いているような彼を、近所の人たちは、近寄りがたく、何処か距離を置いてみていたらしい。

1937年8月2日、カナダはオンタリオ州ウィンザーの生まれだが、育ったのは、ストラトフォードに近いロンドンだと記録にある。ということは、他の4人のメンバーたちよりも随分年上だということになる。ザ・バンドとの最初の出会いを思い出すと、彼らが印象的だった理由の一つに、当時のロック・ミュージシャンたちの誰もが長髪で、同じような風貌だったり、同じような格好をしていたのに比べて、老いた農夫のような彼らは、佇まいからして違っていた。その要因の一つが、彼の存在だったかもしれない、といま思う。音楽的にも風変わりで、しかも、その背後に歴史の川がドーンと横たわっているような大きさや深さを感じたのも、彼がかかわっていたせいかもしれないなと思う。

ザ・バンドの快演で真っ先に思い出されるのは、やはり、「チェスト・フィーバー」だろう。そう言えば、1971年の大晦日のライヴで、深夜12時日付が変わる時間きっかりに、「蛍の光」を演奏して、「チェスト・フィーバー」へとなだれ込むはずだった。ところが、誰が何を勘違いしたのか、ガースが早めに一人でオルガンを弾き始め、イントロを延々と続けざるをえなくなった。結果として、「チェスト・フィーバー」の本編よりもイントロが長くなり、そこに、「ザ・ジェネリック・メソッド」と新たにタイトルをつけ、アルバム『ロック・オブ・エイジズ』にはその流れがそのまま記録されることになった。

しかも、そこでは、ガースの本領が発揮された。鍵盤を自由自在にあやつり、バッハからセロニアス・モンク、ケルトのトラディショナルに教会音楽に至るまで、多彩な音楽を盛り込みながら、想像力豊かな、まるで音の万華鏡を思わせる世界を展開していったのだ。彼の指は、文字通り、魔法使いのそれに近いものさえあった。それ以降、彼らのコンサートでは、ハイライトの一つになる。

近年は、妻でもあるモードと一緒に活動を続け、2013年には、そのモードと来日、元気なところをみせてくれた。ソロ・アルバムとしても、2001年には待望の『ガースの世界』を届けてくれた。その前にも、ロサンゼルスでの彫刻家の展覧会のために用意した音楽を集めたものがあったり、2005年には、故郷ロンドンでのライヴの模様を収録したアルバム『LIVE at The WOLF』もあるらしいが、やはり、『ガースの世界』で体験できる目くるめくような音楽には、ぼくらを圧倒する格別なものがあった。

【著者】天辰保文(あまたつ・やすふみ):音楽評論家。音楽雑誌の編集を経て、ロックを中心に評論活動を行っている。北海道新聞、毎日新聞他、雑誌、webマガジン等々に寄稿、著書に『ゴールド・ラッシュのあとで』、『音が聞こえる』、『スーパースターの時代』等がある。