本日7月24日は久保田利伸の誕生日~八百屋と音楽の奇跡的な融合

公開: 更新:

【大人のMusic Calendar】

久保田利伸の最初のインタビューは、「冷蔵庫の残り物で作る美味しいチャーハン」の話だった。キティの大森奈緒子マネージャー(現ファンキー・ジャム社長)に「飲食関係の雑誌の取材なんだけど誰かに話を聞けないかな?」と電話すると、デビューして間もない久保田を紹介してくれたのだ。

久保田は大学生の時に作っていた「残り物チャーハン」の話を楽しそうにして、音楽の話は1ミリもしなかった。そもそもオレは久保田サウンドの魅力がよく分からなかったのだ。黒人音楽で最初に浮かぶのはオーティス・レディングの「The Dock Of The Bay」(1968)あたりで、思春期を昭和フォークで過ごした世代。ファンキーと言えばスリー・ファンキーズなのだ。

それなのに、1989年から久保田利伸ファンクラブ会報「Bari Bari Crew」(BBC)の編集者になったのは、「ワタルさんは久保田に迎合しないから、久保田が人気にアグラをかかないようにブレーキ役になって欲しい」という大森マネージャーの策略にソソノカサレタからだが、黒人音楽を全然理解しない編集者に久保田はウンザリし、「ワタルを辞めさせろ」コールで大森マネージャーを責め続けた。

しかし、活動拠点をニューヨークに移した久保田を何度も取材するうちに、オフで接する時間が増え、音楽と真摯に向き合う姿勢を間近にしたり、シャケ弁をおごってもらったり、全米デビュー・シングル「FUNK IT UP」(1995)のジャケットにオレの写真が採用されたりして、次第に「久保田ってイイ奴かも」になった。久保田は自分の音楽のためには、どんな努力も冒険もいとわない漢(オトコ)だったのだ。

1996年、全米盤「Just the two of us」と日本でメガヒットした「LA・LA・LA LOVE SONG」のミュージック・ビデオ撮影をL.A.で取材した。その時に久保田と大森社長が些細な事で大口論となり、沸騰した久保田が「これからは大森さんじゃなくてワタルさんと仕事をする! ワタルさんならタダで仕事してくれる! タダでいいよね!?」の剣幕に気迫負けして「うん」と答え、それ以降なんとなく久保田との距離が縮まったような気がしている。

2004年の久保田は、アンジー・ストーンとアンソニー・ハミルトンの全米ツアーでオープニング・アクトを務め、BBCはテキサスからフロリダを巡る南部ツアーに同行した。その中でも特に思い出深いのは、50年代の黒人公民権運動の中心地=バーミンハムでのライヴだ。会場のアラバマ・シアターは1927年に創られたアンティークな内装が素晴らしい劇場で、観客は正装した黒人100%! MCが「Japanese Soul Singer,TOSHI!」などと紹介しても本場のオーディエンスは無反応で、完全に興味ナッシングの前座扱い。だがしかし、久保田が歌い始めると、真っ黒な会場が徐々に盛り上がり踊りだし、最後は拍手の音で埋め尽くされた。この時ばかりは同じ日本人として久保田利伸が誇らしかった。

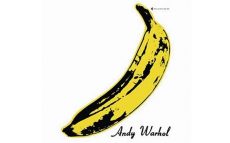

久保田は自分の音楽や人生観を語る時に、「八百屋の息子だから」と言う。小学生の頃から静岡県蒲原町(現静岡市)にある生家の八百屋を手伝い、バナナの叩き売りをしたり、冷水から豆腐をすくい上げたり、野菜の値札を書いたりと、ケナゲな利伸少年は近所の主婦に人気だった。そうした「八百屋の愛想」が、今も言動の規範になっていると久保田は言うのだ。父親も地元のハーモニカ・バンド(笑)のヴォーカルだったから、八百屋と音楽の奇跡的な融合は、久保田家の血筋なのかもしれない。冗談みたいだけれど、1度でも久保田のショーを観た人ならナルホドと思うだろう。

それにしてもワレナガラ、久保田の音楽も分からないまま、この原稿も音楽には触れないまま、よくもまあ30年も彼の仕事を続けていると思う。その最大の理由は、久保田と話すのが楽しいからに他ならない。塩対応も上から目線もなく、いつも無知なオレのインタビューに冗談まじりで答えてくれる。久保田利伸は歌わなくてもファンキーで、音楽の話をしなくても誌面が埋まる。それに甘えて30年。八百屋出身の才人と、それを支える敏腕社長に、今ではレスペクトしかない。

【著者】井上wataru一晴(いのうえ・わたる・かずはる):1955年神奈川県大磯町出身。フリーの編集者としてキティレコードの情報誌「ヘッドロック」を創刊。好き勝手な仕事を楽しみつつ右往左往し、還暦を過ぎて何者にもならず。ヒマとカネがある時は東南アジアでゲテモノを食している。得意技はキャメルクラッチ。