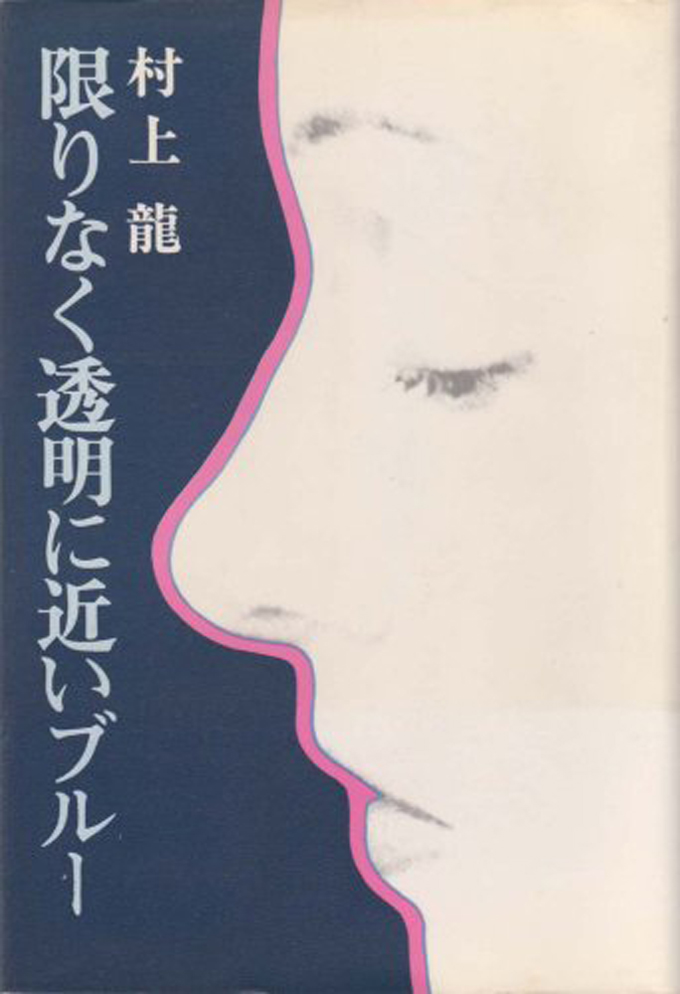

村上龍の第75回芥川賞受賞作「限りなく透明に近いブルー」(1975年出版)を1979年に村上龍自身の監督・脚本で映画化されたのが同名の映画版だった。原作本は芥川賞を取ったものの、評論家の江藤淳氏からは酷評されたり、とかく話題に事欠かない作品だったことを思い出す。また何かに付けて田中康夫の「なんとなく、クリスタル」と比較されたりもしたものだった。

映画公開に先駆けて中野サンプラザでプレミアとも言うべきライヴ・イヴェントが開かれ、観に出かけた。イヴェント自体は上田正樹やカルメン・マキが出演したこともあり、かなりの盛況だったことを記憶している。

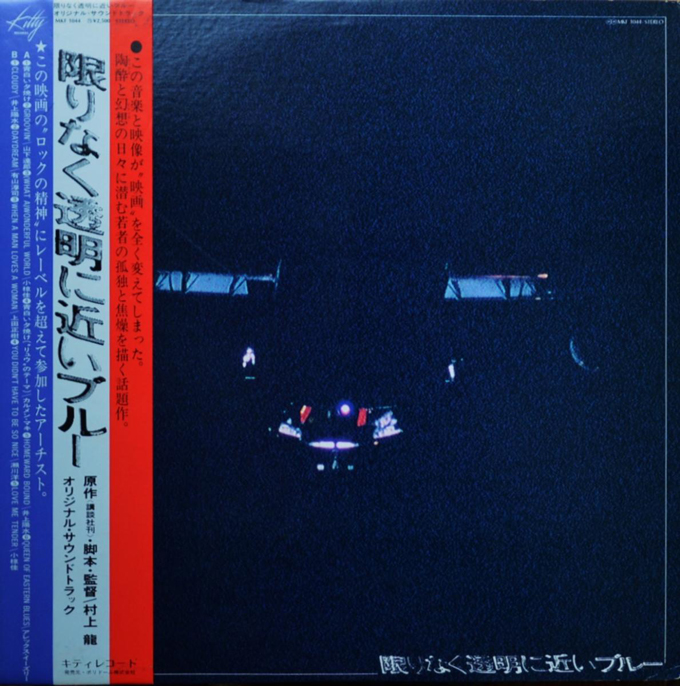

残念ながら映画版の評判はあまり良くなかったが、面白かったのはサントラ盤だったろうか。当時、この手のオムニバスのサントラ盤と言うのは実はそんなに人気のあるものではなかった。が、今になって見ればレアなヴァージョンが満載で、極めて希少価値のあるアルバムであることが判る。実際、ネットなどでは高額で取引されているようだ。

何が貴重かというと、当時の日本のトップ・アーティストたちによる洋楽カヴァー集的なコンセプトで作られていること。従って、他では聴けない珍しいヴァージョンが目白押しなのである。例えば、井上陽水が何とサイモン&ガーファンクルの「早く家へ帰りたい」、「クラウディー」を歌っているかと思えば、上田正樹がパーシー・スレッジの「男が女を愛する時」、小椋佳がサム・クックの「Wonderful World」、プレスリーの「ラヴ・ミー・テンダー」を、瀬川洋、有山淳司の2人が共にラヴィン・スプーンフルのカヴァーをといった具合。もう、これだけで必聴ものなのだが、実はまだある。山下達郎がつとに有名な自身が敬愛するラスカルズのカヴァー・ヴァージョンの「Groovin'」、そしてカルメン・マキが歌うオリジナルの「青白い夕焼け (“リュウ”のテーマ)」は春日博文のギターが聴けるという逸品。というわけで、このサントラ盤は聴く価値あり、探す価値ありの隠れた名盤ということになろうか。

この映画が公開されるや話題になったのが退廃的な描写に終始したドラッグの存在だった。映画では主人公を囲む環境、時代背景、情景としてのドラッグに過ぎなかったが、一体ドラッグ・カルチャーとは何なのか? と考えさせられたものだった。

あの大ヒット名作「2001年宇宙の旅」のワン・シーンで空に投げられた大腿骨が宇宙船にパンする象徴的なシーンがあったが、あの瞬間から始まった人類の進化と退化の反比例。ドラッグ・カルチャーとは進化の過程で退化して失ってしまった動物として、或いは人間として持っていた原初的な感覚、それを取り戻そうと模索する作業、行為だったのではなかったかと思う。

【執筆者】増渕英紀(ますぶち・ひでき):音楽評論家、コラムニスト。東京都出身。メジャーには目もくれず、ひたすら日本では過少評価されているマイナーな存在の海外アーティストや民族音楽、日本のアンダーグラウンド・シーンやインディー系のアーティストにスポットを当てて来た。