ザ・バンドの『ザ・ラスト・ワルツ』から、ちょうど40年だ。マーティン・スコセッシによる同名映画の中では、リック・ダンコが、シャングリラ・スタジオを案内するシーンがある。カリフォルニアのマリブ・ビーチに位置するそのスタジオで、彼は、「ラスト・ワルツが終わっていまはなにやってるんだい」と聞かれ、「音楽を作っているから結構忙しい」というような答えを返しながら、「シップ・ザ・ワイン」を流す。

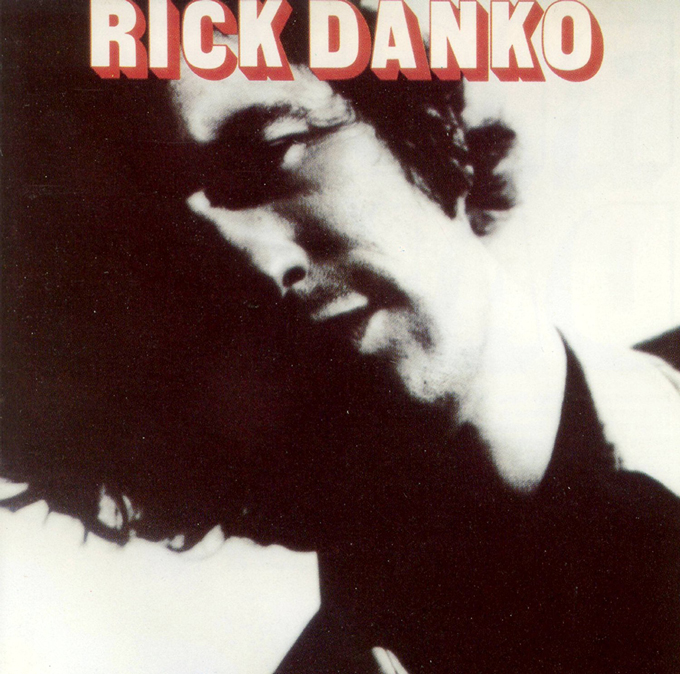

メンバーの中では、最初にソロ契約を結んだのが彼で、それは、録音中のアルバム『リック・ダンコ』からの曲だった。同じ頃、同スタジオでは、エリック・クラプトンも、『ノー・リーズン・トゥ・クライ』を録音していて、ロビー・ロバートソンやロン・ウッドなど参加メンバーが重なったり、二人は、互いに協力しあっている。殊に、『ノー・リーズン・トゥ・クライ』の中に、二人が共作し、一緒に歌う「オール・アワー・パスト・タイムズ」という曲があって、それがまた味わい深かった。

改めて言うまでもないが、リック・ダンコは、ザ・バンドのメンバーだ。ベースやフィドルを担当した。鋼のように強靭で、弾力に富んだリズムは、ザ・バンドにはなくてはならないものだった。ザ・バンドには、リチャード・マニュエル、リヴォン・ヘルムという無敵のシンガーがいたので、3番手に甘んじる感じだったが、「火の車」、「ステージ・フライト」、「アンフェイスフル・サーヴァント」等々でのリード・ヴォーカルは彼だ。しかも、歳月と共にその表情も深みを加え、「同じことさ ! 」での歌いっぷりは絶品だった。

「ア・チェンジ・イズ・ゴナ・カム」も彼だが、サム・クックが大好きだった人だけに、熱の入りようもすごかった。エミルー・ハリスとの「エヴァンジェリン」では、最初のヴァースを歌い、彼女に渡すという重要な役割を担った。もちろん、曲作りにもかかわった。「火の車」はディランとの共作だし、「ライフ・イズ・ア・カーニヴァル」、「ベッシー・スミス」などは、メンバーたちとの共作だ。

ザ・バンド以降は、エリック・アンダースンや、ノルウェーのヨナス・フィヨルドなどと一緒に活動した。ただし、1997年、この3人での名義で来日した際、麻薬がらみで逮捕、強制送還されている。

1943年12月29日、カナダのオンタリオ州シムコの生まれだ。見渡す限り平坦なタバコ畑が広がるこの地域で、彼は、男4人兄弟の3男として育った。家族が音楽好きだったこともあり、幼い頃から音楽に馴染んだ。殊に、南部地方のラジオから流れてくるハンク・ウィリアムスのようなカントリー、また、サム・クックのようなR&Bに夢中になったという。小学校の頃には、4弦のバンジョーを人前で聴かせ、14才の頃にはいっぱしのミュージャンになっていた。

ロニー・ホーキンスのバック・バンド、ホークスに雇われるのは17才のときだ。もちろん、そのホークスが後にザ・バンドに発展するが、5人のメンバーの中では最年少だった(ロビー、リチャードとは同じ年の生まれだが月が遅い)。それもあるのだろうか、ザ・バンドの中では、例えば、ローリング・ストーンズのロン・ウッドのような、どちらかと言えば、人懐っこい末っ子のような存在だったように思う。音楽に対しても、澱みなく真っ直ぐに思いをぶつけるようなところがあった。

1999年12月10日、自宅のベッドで眠ったまま66年の生涯を終える。ライヴ作や未発表作品を収めたものはあっても、スタジオ録音の新曲集としては、結局、『リック・ダンコ』を残しただけだった。その中には、もちろん、この曲も含まれている。友人のボビー・チャールズと書いた「スモール・タウン・トーク」だ。

ボビー・チャールズの訥々としたものはもちろんだが、エイモス・ギャレットとマリア・マルダーの、溜め息がでるような洒脱なバージョンも含めて、幾つもの名演が残されている。リック・ダンコのも、他の誰にも歌えない、彼にしかできない歌いっぷりと、そのアレンジが素晴らしかった。小さな町では、他人の噂話ばかりが広がるけど、そんなことはどうでもいいじゃないか、という歌だ。

【執筆者】天辰保文(あまたつ・やすふみ):音楽評論家。音楽雑誌の編集を経て、ロックを中心に評論活動を行っている。北海道新聞、毎日新聞他、雑誌、webマガジン等々に寄稿、著書に『ゴールド・ラッシュのあとで』、『音が聞こえる』、『スーパースターの時代』等がある。