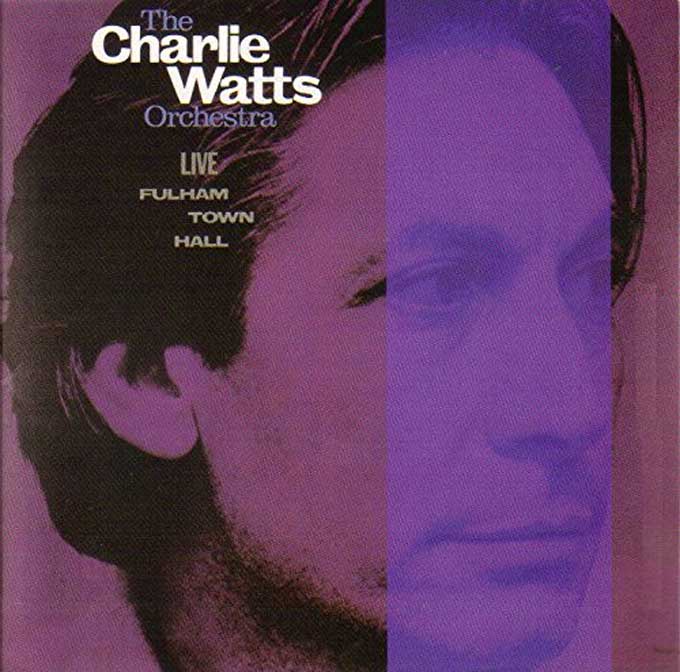

本日6月2日は、ローリング・ストーンズのドラマー、チャーリー・ワッツの76回目の誕生日。

ロックンロールの代名詞のようなバンドのグルーヴを長く支え続けてきたのがチャーリー。決して派手とは言えないプレイ・スタイルにも関わらず彼が多くの音楽ファンから愛されるのか? その理由のうちの一つは、ロック界でも一、二を争うような個性の強いメンバーたちの中でチャーリーが見せる英国紳士らしいエレガントな立ち居振る舞いが、あまりに見事なコントラストを描き出しているからではないか、と最近思うようになってきた。少し前にエアロスミスのドラマー、ジョーイ・クレイマーがストーンズのことを指して「俺には音楽的に訴えるものが何もないんだよね。特にドラムの範疇ではね」(『NME』日本語版2017年3月1日付)と語って物議を醸したが、音楽的には似た要素を持っているはずのストーンズとエアロスミスの違いを際立たせているのも、バンドにグッと「奥行き」を与えてくれる、そうしたチャーリー・ワッツの存在感じゃないか!とぼくなどは思ったほどである。

そんな「奥行き」を音楽的にもより明確なものとしているのが、ジャズ・ドラマーとしての活動ぶりである。ジェリー・マリガン・カルテットの「ウォーキング・シューズ」('52年)を聴いてドラムを始めたというチャーリーはもともとジャズ・ドラマーを目指して音楽活動をスタート。63年にストーンズに参加してからはロックの方の「歴史」で重要な役割を演じてきたわけだが、80年代後半からは、幼なじみのベーシストたちと組んでジャズのアルバムをリリースしたり、といった活動も始めている。有名バンドのメンバーがその名前を使って趣味で音楽やってるだけでは?と軽く見られがちなパターンではあるが、そうした余裕ある活動ぶりが周りのミュージシャンたちに非常に充実した仕事場を与えることにもなっていることがわかる証言を先日目にすることができた。以下は、元ニューヨーク・フィルのオーボエ奏者が書いた『モーツァルト・イン・ザ・ジャングル~セックス、ドラッグ、クラシック~』(ブレア・ティンドール著/柴田さとみ訳/ヤマハミュージックメディア/2016年)に出てくるエピソード。

≪音響チェックが始まると、ワッツは悠々とドラムセットに歩み寄った。スーツをきりっと着こなして、白髪も完璧に整えている。

「みんな、準備はいいかい?」

彼は周りに声をかけた。

「足りないものはないかな?」

チャーリーのバンドとの演奏は、それまでのオーボエ人生でいちばんというくらい楽しい時間だった。(中略)自分がこんなにも楽しんで音楽を演奏しているなんて――それは私にとって大きな驚きだった。

ブルーノートは臨時雇いのミュージシャンたちには楽屋を用意してくれなかったため、私たちは舞台セットの並ぶ地下の廊下に押しやられていた。ところが、それを知ったワッツは「自分の楽屋を使ってほしい」と私たちを招き入れてくれたのだ≫

これはチャーリーが自己のクインテットを率いて1992年11月にニューヨークのブルーノートで、ヴァイオリンやチェロなどのストリングスにオーボエやハープを加えた編成でコンサートを行なった時の話。ここでのチャーリーの、とてもあの悪名高いバンドの一員とは思えないエレガントかつスマートな振る舞い。そのギャップがこの著者にチャーリーの人間像をより興味深く見せているのは間違いない。そんなチャーリーがプレイするジャズ自体が、とてもエレガントな味わいを感じさせてくれることは、この4月に出たばかりの新作『ライヴ・アット・ザ・ダニッシュ・ラジオ・コンサート・ホール、コペンハーゲン 2010』を聴けば納得していただけるはずだ。

【執筆者】寺田正典(てらだ・まさのり):兼業系音楽ライター。1962年生まれ。『ミュージック・マガジン』編集部、『レコード・コレクターズ』編集部~同編集長を経て、現在は福岡県在住。著書は『ザ・ローリング・ストーンズ・ライナー・ノーツ』(ミュージック・マガジン刊/2014年)。