【大人のMusic Calendar】

1965年9月13日に発売されたサイモン&ガーファンクルのシングル「サウンド・オブ・サイレンス」は、フォーク・ロック時代の波に乗って、11月20日付ビルボード誌ホット100の86位にランクイン。以後、駆け足でチャートを駆けのぼり、12月にトップ10入り。66年1月1日付の同誌でついにNo.1に達した。翌週「サウンド・オブ・サイレンス」はビートルズの新曲「恋を抱きしめよう」(We Can Work It Out)に首位を明け渡すのだが、この2曲はチャート上で激しいつば競り合いを演じた末、「サウンド・オブ・サイレンス」は1月22日付のビルボード誌で再びトップの座に返り咲く。ビートルズ全盛当時のこの珍しい逆転劇は、ポップ・チャート・ファンの記憶にも長くとどまっている。

サイモン&ガーファンクル? 当時のデュオ・グループは2人のファースト・ネームを並べるのがあたり前の時代。ファミリー・ネーム、しかもすぐにユダヤ系とわかる姓を名乗るのは常識外れだった。歌の内容も内省的という以上に哲学的でさえあった。それがジャングリング・サウンドのエレクトリック・ギター、エレクトリック・ベース、ドラムスで補強されると、見事にキャッチーなフォーク・ロックとなり、“静寂の音”という常識では矛盾したテーマも、不思議と聴き手のイマジネーションを掻き立てたのだった。サイモン&ガーファンクルというネーミングもなぜか新しい時代の空気に符合した。

サイモン&ガーファンクルのファンなら、この曲にまつわるロング・ストーリーをよくご存知だろう。「サウンド・オブ・サイレンス」は、じつは1964年3月に録音され、同年10月にリリースされた彼らのファースト・アルバム『水曜の朝、午前3時』の中の1曲として世に出ている。裏ジャケットに“フォークの伝統から生まれたエキサイティングなニュー・サウンド”という惹句があるように、彼らは遅れてやって来たフォーク・デュオだった。もちろんすべてアコースティック・サウンド。ポール・サイモンの歌とギター、アート・ガーファンクルの歌を中心に、バリー・コーンフェルド(ギター)とビル・リー(アコースティック・ベース)による控えめな助演が施されたフォーク・アルバムだった。当初の売り上げは3,000枚。はっきり言って惨敗だった。

しかし翌65年になって、このアルバムのプロデューサー、コロンビア・レコードのトム・ウィルソンは、フォークの潮流に大きな変化が訪れようとしていることを察知する。彼はボブ・ディランの担当プロデューサーでもあり、6月15日、ディランの「ライク・ア・ローリング・ストーン」の初日セッションが夕刻に終わると、数人のミュージシャンをスタジオに集め、前年に売り損ねたサイモン&ガーファンクルのアコースティック版「サウンド・オブ・サイレンス」にエレクトリック・サウンドのオーヴァーダビングを試みる。ちょうどディランの「ミスター・タンブリン・マン」をエレクトリック・アレンジしたザ・バーズのヴァージョンがトップ10に食い込んだ頃、フォーク・ロック時代到来の目前にあたる。

ウィルソンによる“「サウンド・オブ・サイレンス」エレクトリック化”のアイデアには、ボストンのラジオDJが当初のアコースティック版を何度も流したとか、フロリダに帰省した東部学生たちのリクエストが地元ラジオ局に殺到したという言説があるけれど、真偽のほどは定かでない。むしろこれらはウィルソンの戦略と見たほうが正解かもしれない。余談だが、彼はボブ・ディランがファースト・アルバムでレコーディングした「朝日のあたる家」のエレクトリック・オーヴァーダビングまで試みている(さすがに通常の発売はされていないが、ディランのCD-ROM“Highway 61 Interactive”にこっそり収録されている)。

さて、当のサイモン&ガーファンクルはといえば、すでに解散状態にあり、ポール・サイモンは本国での活動を諦め、何度も渡英して現地のフォーク・シンガーとなって、そこそこの成功を掴んでいる。65年8月には初ソロ・アルバム『ポール・サイモン・ソングブック』が英CBSからリリースされた。この間アート・ガーファンクルは大学を卒業し、修士課程に進んでいた。サイモンとガーファンクルには断りなくエレクトリック化された「サウンド・オブ・サイレンス」が、ヒットのきざしをみせ始めたのはその頃だ。ちょうどベルギーに滞在していた時にエレクトリック版「サウンド・オブ・サイレンス」を聴いたサイモンは、その変わりように唖然としたと伝えられるが、彼は急きょ帰米して、12月にはガーファンクルとともにヒットをフォローアップするフォーク・ロック仕立てのセカンド・アルバム『サウンド・オブ・サイレンス』を録音する(このときトム・ウィルソンは退社しており、残りの曲はボブ・ジョンストンがプロデューサーの任にあたった)。シングル・ヒットは「早く家に帰りたい」(5位)、「アイ・アム・ア・ロック」(3位)と続く。

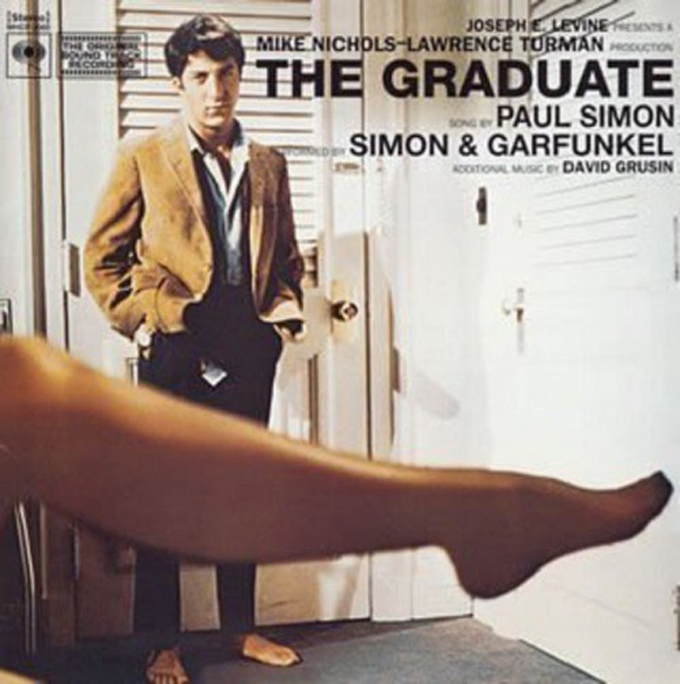

“レスト・イズ・ヒストリー”(rest is history)とは、その後の彼らにこそ相応しいことばだろう。当初こそフォーク・ロック・サウンドで頭角を現したサイモン&ガーファンクルだが、以降は内省的な美学を貫くポップかつ冒険的なスター・アクトとして歴史に名を刻んだ。その思索的なたたずまいは、シンガー・ソングライターの原点のひとつとなり、またポップ・ミュージックの著しい成熟を促した。「サウンド・オブ・サイレンス」および彼らの歌は67年製作の映画『卒業』の重要な背景となって、さらに多くの支持者を生んだ。ニューヨーク、クイーンズ地区の同級生として育ち、エヴァリー・ブラザーズやドゥーワップを共通のエンジンとしてデュオを組んだ2人は、兄弟のように仲良く、また兄弟のように反目しながら、音楽の歴史を育んでいったのだ。

【トリビア 1】

「サウンド・オブ・サイレンス」はエレクトリック・サウンドのオーヴァーダビングによって成功したのだが、そのシングルB面「はりきってゆこう」(We've Got a Groovy Thing Goin')は、エレクトリック・サウンドながらオーヴァーダビングの形跡はまったくない。じつはこのB面の録音は65年4月5日に行われている。ちょうどサイモンが両親から大学を卒業するよう説得され、英国から一時帰米していた時に録音されたものらしい。プロデューサーはトム・ウィルソン。彼のS&Gエレクトリック化の構想は、この時期からあったとみるべきか…。ちなみにこのB面曲、ボブ・ディランの「サブタレニアン・ホームシック・ブルース」によく似た雰囲気だ。

【トリビア 2】

「サウンド・オブ・サイレンス」は66年、日本コロムビアからシングル発売された時からこの邦題だが、英題は微妙に異なり、当初のシングルは“The Sounds Of Silence”。アルバムの英題は“Sounds Of Silence”、アルバム収録曲の曲名は“The Sounds Of Silence”となっている。“sound”と単数になったのは72年の『グレイテスト・ヒッツ』以降だ。ちなみに実際の歌では“the sound of silence”と歌われ、5番の歌詞のみ“the sounds of silence”と歌われている。

サイモン&ガーファンクル「サウンド・オブ・サイレンス」『水曜の朝、午前3時』『サウンド・オブ・サイレンス』『卒業-オリジナル・サウンドトラック 』写真提供:ソニー・ミュージックダイレクト

ソニーミュージック サイモン&ガーファンクル公式サイトはこちら>

http://www.sonymusic.co.jp/artist/SimonAndGarfunkel/

【著者】宇田和弘(うだ・かずひろ):1952年生まれ。音楽評論家、雑誌編集、青山学院大学非常勤講師、趣味のギター歴は半世紀超…といろんなことやってますが、早い話が年金生活者。60年代音楽を過剰摂取の末、蛇の道に。米国ルーツ系音楽が主な守備範囲。