【大人のMusic Calendar】

8月は何やらスペシャルな“ジェリー・ガルシア月間”なのではないのかというような気になってくる。何しろ誕生日が8月1日、そして命日がその約一週間後の8月9日なのだから…。

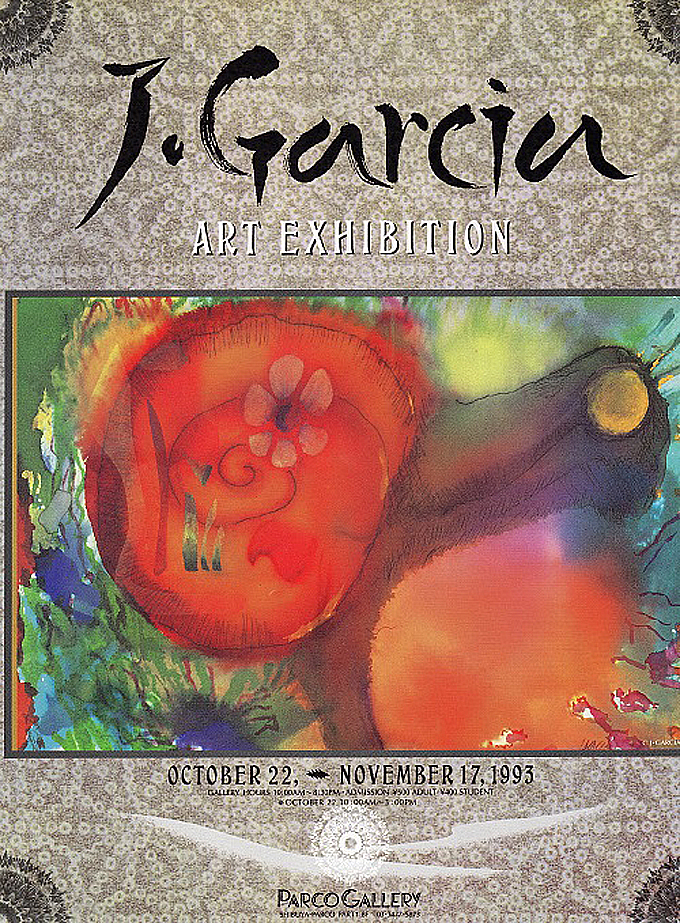

ガルシアが来日して参加する予定だったものの、体調を壊してしまった時のガルシア展のフライヤー

同じく、知り合いでもある伊藤清泉さん作のフライヤー

思い出されるのは、まだ日本でもカウンター・カルチャーという意識が根強かった1976年に発売されたジェリー・ガルシア、チャールズ・ライク『自分の生き方をさがしている人のために』(草思社)という本。当時はかなり話題になったものだったが、内容はと言えばチャールズ・ライクとの対話をそのまま収録した対談本のようなものだった。大半はガルシアのドラッグ体験から得た人生観のようなもので、後半はストーンしながらの話なので結構支離滅裂な部分も…。が、別に多くを語っている訳ではない。要約すれば、「好きなことをやれば良い、そうすれば楽しいし、生きること自体が楽しくなってくる、要は人生を楽しむことだ」。

ガルシアのそんな人生哲学をそのまま実践したようなグレイトフル・デッドは“There Is Nothing Like a Grateful Dead Concert”と言われるような、他に類を見ない独自のスタンスでライヴ活動を繰り広げた。二度と同じライヴは無いと言うデッドのライヴはセット・リストなど始めから存在せず、ステージに上がってから演奏しながら曲を探って行くというもので、これぞ究極のジャムバンド、即興性だと思う。短くて5~6時間、長ければ7~8時間に及ぶという長時間ライヴと、何を演るか判らない毎回違う日替わりメニュー。そんな唯一無二の得難い体験に魅せられたファンの支持が、95年の解散まで常に年間観客動員数のベスト10に名を連ねるという驚異的な人気ライヴ・バンドへと押し上げたのは当然の帰結だろう。

僕自身もデッドのライヴは3~4回体験しているが、ウィンターランドのクロージング・コンサートは、11時過ぎにデッドが登場し、終わったのは朝7時、朝食付きというものだった。僕の実家に一カ月半ほど滞在したミッキー・ハートがデッドのライヴの面白さを語ってくれてたので、これを機会に紹介しておこう。「毎晩曲目の違う即興のライヴを演るというのは、言わば迷路のようなものだ。次にどの曲を演るか、移る時は全くの手探りだね。お互いに何処へ行こうとしているか感じ取り、次の展開へと流れを持って行く。コードとかが重要ではなく、感じることが重要なんだ」

ガルシアはそんなデッドの中でも最も活発に自由なスタンスでライヴを繰り広げた人だった。その尋常ではない音楽的懐の深さと幅広さが成し得たものだが、例えばデヴィッド・グリスマンやニュー・ライダースと演る時はガルシアの中のカントリー、ブルーグラスの抽斗を使い、マール・サンダースと演る時はソウル、ファンクの抽斗を使う、サンジェイ・ミシュラと演る時は民族音楽、ワールード・ミュージックの抽斗をといった具合に殆どオールマイティ、今更ながらに恐るべきアーティストだと思う。

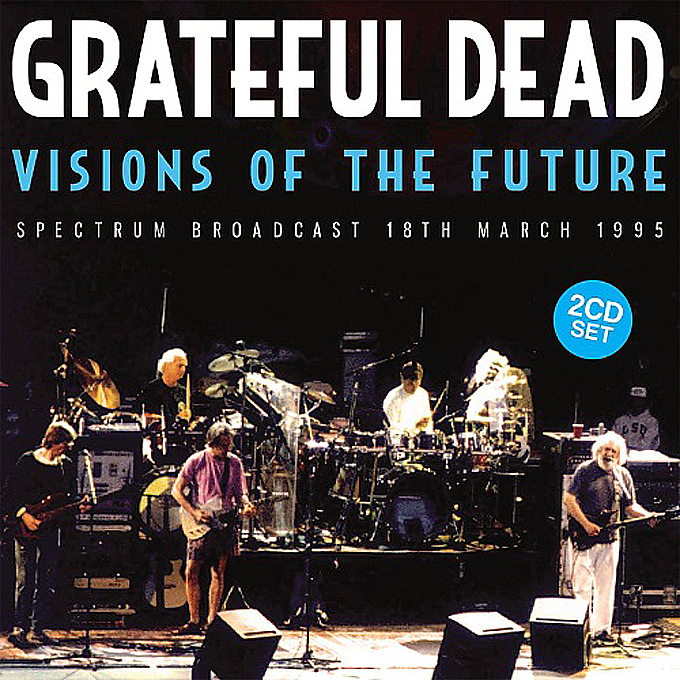

昨年、ガルシアとグレイトフル・デッドの最後のツアーとなった1995年のライヴの模様を収録したライヴ盤がリリースされた。この年、前年末から引き続いてガルシアの体調は悪く、いつものような長いツアーは無理だった。ちなみに、ガルシアのラスト・ライヴは7月9日のシカゴだったが、そのラスト・ツアーの中でも評判が良かった3月18日のフィラデルフィアのライヴの模様を収録したのが『Visions Of The Future』と題された2枚組ライヴCD。叩きには「BROADCAST RECORDING FROM THE FINAL DEAD TOUR IN 1995」というフレーズが…。中でもガルシアの絞り出すようなヴォーカルが聴ける「Ramble On Rose」は何とも言えないものがある。で、アルバム・タイトルにも注目して頂きたい。演奏する曲も順番も全てはその場のアドリブという究極のインプロヴィゼーション・バンドの実質上のラスト・ライヴ・アルバムに「Visions Of The Future」という言葉を持って来ているというのが凄い!!

資料提供:増渕英紀

【著者】増渕英紀(ますぶち・ひでき):音楽評論家、コラムニスト。東京都出身。メジャーには目もくれず、ひたすら日本では過少評価されているマイナーな存在の海外アーティストや民族音楽、日本のアンダーグラウンド・シーンやインディー系のアーティストにスポットを当てて来た。