それぞれの朝は、それぞれの物語を連れてやってきます。

ハイボールともつ焼き

“千ベロの街”と呼ばれる、葛飾区立石。「京成立石駅」の周辺は、かつて町工場が多かったことから、安くて旨い魅力的な「もつ焼き店」が点在しています。

駅の南口、昭和の面影を残す「立石仲見世商店街」の一角に、「宇ち多゛(うちだ)」という人気のお店があります。開店の1時間前からずらっと行列ができており、一見さんには少し入りづらい雰囲気です。そこで、立石へ出かける前におすすめの本があります。

『千ベロの聖地「立石」物語 もつ焼きと下町ハイボール』。著者は、谷口榮さん・60歳。立石に生まれ立石に育ち、現在は葛飾区役所・観光課の学芸員を務めています。あの「ブラタモリ」では、タモリさんを柴又へ案内されたそうです。

谷口榮さん

小さいころから、もつ焼きは日常の食べ物で、こんなエピソードがあります。

「父が駅前の店で飲んでいて、母から呼んで来るように言われ、よく迎えに行きましたね。キャバレーが何軒も建ち並ぶところにあり、その前を通るのが恥ずかしくて。カウンターで飲んでいる父の腕をゆすると、決まってもつ焼きを何本かご馳走してくれたんです。あの味が忘れられませんね」

谷口さんは考古学者の顔もお持ちです。歴史に興味を持ったのは小学5年生のとき、荒川の河川敷で土器のかけらを見つけたのがきっかけでした。中学生になると、葛飾区内で戦国時代の城・葛西城の発掘調査をフェンス越しにのぞく毎日。調査している人から「手伝うか?」と声をかけられ、土のなかからいろいろなものが出て来る発掘の面白さを知ります。

「宇ち多゛」外観

大学で考古学を専攻し、発掘調査に明け暮れる日々でしたが、腹は減ってもお金がない。そこで、安くて旨いもつ焼き屋さんへ大学の友人を誘ったところ、「もつ焼きって何?」と言われたそうです。

そのとき、自分にとって日常の食べ物である「もつ焼き」が、人によっては未知の食べ物だと知ります。「そのころから葛飾という街を意識するようになった」と谷口さんは言います。

もつ焼きの「もつ」とは、「臓物」の「もつ」。葛飾界隈では「豚もつ」の食文化が定着しています。また、千円でベロベロになるまで酔えるような店を“千ベロ”と言いますが、谷口さんが大学生のころ、地元では普通に使われていた言葉だそうです。

「宇ち多゛」に並ぶお客さん

もつ焼き屋さんに入って、お酒を注文するとします。人気は焼酎を炭酸で割った「ハイボール」。ただし、先ほどの「宇ち多゛」ではハイボールがなく、焼酎に梅エキスを垂らした「梅割」が絶大な人気です。

もつ料理の基本は「焼き」「煮込み」「刺し」。常連客は「レバ、ハツ混ぜタレ」や「レバシオ、カシラタレ混ぜて!」など、パパッと慣れた口調で注文するそうです。しかし、初めての場合は難しい。谷口さんによると、お店の人に「初めて来ました」と言えば、優しく親切に教えてくれるそうです。

『千ベロの聖地「立石」物語』を読んで行くと、単なるガイドブックではないことがわかります。立石の歴史から、「もつ焼き」が生まれた背景、駅前再開発のこと、立石の今後など、こと細かく書かれています。

「江戸っ子」外観

例えば、お店で飲んでいる谷口さんが、酔った頭でこう考えます。

「もしこのもつ焼き屋さんが、遺跡として姿を現したらどうなるだろう。出土するのはグラスとお皿だけ。それなら現存するいま、発掘調査をしてみよう」

翌日、谷口さんは行きつけの店である「宇ち多゛」「ミツワ」「江戸っ子」の3軒を開店前に訪ね、グラスと器の調査に取り掛かります。

サイズを測り、絵柄や模様を記録。さらにお店の内部を実測し、平面図を引き、天井の高さや床面積、カウンターやテーブルの位置、椅子の形、調理場、焼き台、冷蔵庫がどこにあるのか……。考古学の観察眼でもつ焼き屋さんを調査・記録し、分析しています。

立石仲見世商店街

谷口さんにとって、「もつ焼き屋さん」とは何か伺いました。

「仕事を終えて家に帰る前に、気持ちを切り替える“第三の場”ですね。さっと飲んで、さっと席を立つ。グダグダと長居をしてはダメです。仲間とワイワイやりたいなら、居酒屋に行けばいいわけですから」

最後に、味のある文章を見つけましたのでご紹介します。

「すでに店を閉じてしまい、記憶のなかにしか残っていない店がある。名前すら忘れてしまった店もある。何だか宝物を失くしたような気持ちで、妙にせつなくなってしまう。しかし私の舌には、それらの店のもつ焼きのタレの味だけはしっかり記憶されている」

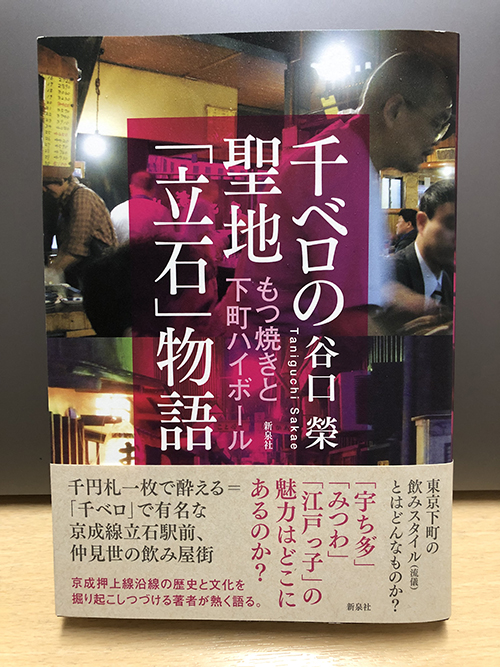

『千ベロの聖地「立石」物語 もつ焼きと下町ハイボール』

■『千ベロの聖地「立石」物語 もつ焼きと下町ハイボール』

著者:谷口榮

発行:新泉社