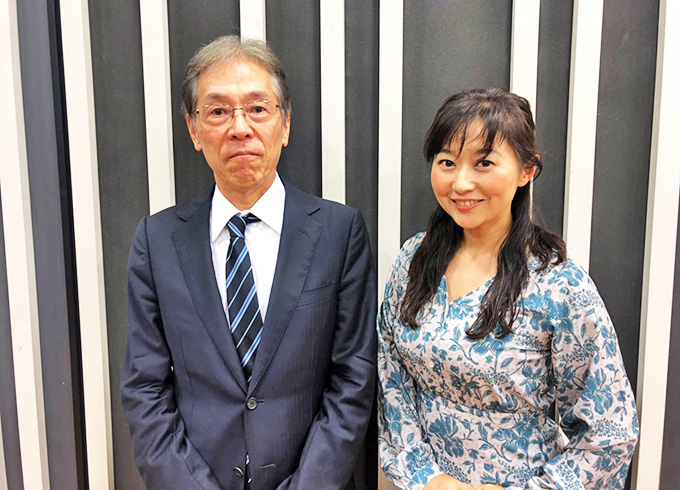

日本小児科医会会長・神川晃が語る、医師としての心がけ

公開: 更新:

ニッポン放送「すくすく育て 子どもの未来健康プロジェクト」(11月24日放送)に、公益社団法人・日本小児科医会の神川晃会長が出演。診察時に心がけていることについて語った。

ニッポン放送「すくすく育て 子どもの未来健康プロジェクト」

淵澤由樹(アシスタント):今回は神川さんに、診察時に心がけていることをお伺いします。まずは「ミニマル・ハンドリング」。聞き慣れない言葉ですが、これはどういったものですか?

神川:子供にはできるだけ少ない治療をする、という意味です。子供はもともと感染症に対して「たたかう力」を持っています。だから「たたかう力」を我々が支援してあげる。親御さんと我々が食事や睡眠などの一般的な支援をして、必要最低限の薬を投与する。子供は自分の力で治すことが絶対にいいのです。

淵澤:続いて、「ひとりひとりにあった医療」というのは?

神川:お子さんの育て方は、みなさん違うと思います。薬に対する考え方も社会的、経済的な背景でそれぞれ違います。ひとつの治療に対して決まった幅があるのであれば、ご両親のお話を聞いて、どのような治療がその子にいいのかを選んで行く。薬を使わないことを希望される方も、結構いらっしゃいます。薬を使う際のメリット、デメリットをお話しして、デメリットを強く感じるのであれば使わない。使わないのであれば「1日経ってこうだったら来てね」というお話をして、その子とご両親の経過を診て行きます。風疹など、社会に大きな影響を及ぼすワクチンについては、何度もお話をして説得します。

淵澤:「ドアノブ・クエスチョン」とは何ですか?

神川:診察が終わった帰りがけに、ご両親がふと振り返って質問されることがあります。これはとても重要なことなのです。やはり聞きたいことはちゃんと聞く。心配だったら、外に出ても戻って聞く。お腹にためて帰らないことが大切です。

すくすく育て 子どもの未来健康プロジェクト

FM93AM1242ニッポン放送 日曜 6:04-6:13