日本初の「電線絵画展」~なぜいま電線・電柱にスポットを当てたのか

公開: 更新:

それぞれの朝は、それぞれの物語を連れてやってきます。

小林清親「従箱根山中冨嶽眺望」明治13年(1880) 千葉市美術館

外国人旅行者が日本に来て「あれは何?」と驚くのが、張り巡らされた電線や、随所に立つ電柱だそうです。その電柱が日本で最初に立ったのはいつなのか、ご存知でしょうか?

文明開化の明治時代? いえいえ、江戸時代なのです。日米和親条約締結のために2度目の来日を果たしたペリー提督が、江戸幕府への献上品として1854年(嘉永7年)、横浜に電信柱を立てました。電線を900mほど張って実験を行ったそうです。これが、日本で最初の電線と電柱でした。

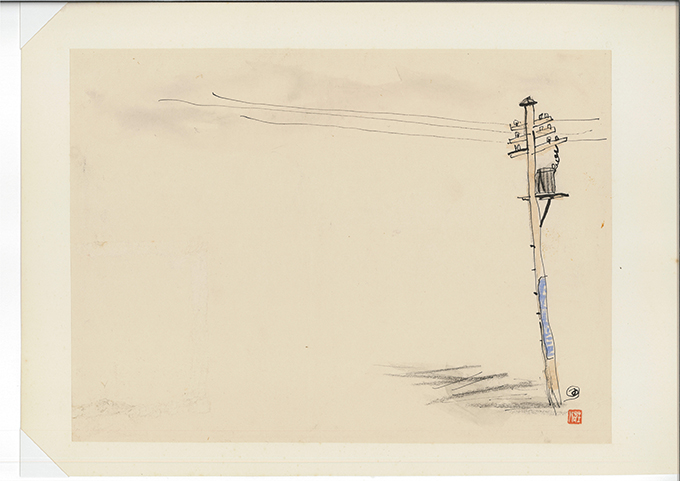

このとき警備にあたっていた松代藩の藩士・樋畑翁輔(ひばた・おうすけ)が、密かにスケッチした“日本最古の電線絵画”が残っています。その絵がいま、練馬区立美術館で開催中の『電線絵画展 小林清親から山口晃まで』で見ることができます。

朝井閑右衛門「電線風景」昭和25年(1950)頃 横須賀美術館

この絵画展は、明治初期から現代に至るまでの電線・電柱が果たした役割を、時代ごとに、どんな意図で「電線絵画」が描かれたのか、読み解いて行こうとするものです。単なる絵画展ではなく、電線・電柱の役割や歴史もわかるため、話題になっている展覧会です。

東京に電線・電柱がお目見えするのは明治2年。築地に電信局が開局し、東京から横浜まで電信が開通しました。明治4年には、東京~長崎間の電信線の建設が始まり、その後、海底ケーブルで長崎と上海がつながって行きます。

当時の「電信」は、いまのメールやLINEよりも先進的な通信手段で、明治の人々にとっては近代化の象徴でした。ですから明治の文明開化を描いた絵には、蒸気機関車とともに、東京の街に誇らしげに電信柱が描かれています。

この『電線絵画展』を企画したのは、練馬区立美術館の学芸員・加藤陽介さん。「電線絵画」という言葉も加藤さんが考えた造語です。今回の企画を思いついたのは、10年ほど前のことでした。

練馬区立美術館・学芸員 加藤陽介さん

加藤陽介さんは55歳。小さいころから母に連れられて絵を見るのが好きで、小学3年生になると、1人で上野の美術館へ行っていたそうです。

学習院大学・大学院を修了し、専門は「日本近世絵画史」。幕末から明治の浮世絵に詳しく、なかでも明治の人気浮世絵師・小林清親の絵に魅せられます。

「小林清親は明治13年、箱根山中で富士山の絵を描いていまして、その富士よりも電柱を高く描いていることに衝撃を受けましたね。富士山は昔から日本が誇る絶景ですが、電柱はそれ以上に近代化の誇りだったわけです」

この絵から「電線絵画展」の企画を思いついた加藤さん。しかし、電線・電柱が描かれている絵を探すのは、そう簡単ではありません。仕事の合間に美術館をまわり、展覧会を観に行って、電柱や電線が描かれている絵を見つけるとメモをとり、リストアップしました。

木村荘八『東京繁昌記』単行本目次カット 昭和33年(1958) 小杉放菴記念日光美術館

全国の美術館や資料館などから借りた絵画は、150点ほど。絵に添えられた解説文もすべて加藤さんが調べて書いているので、見ても読んでも「そうなんだ!」と楽しめる展覧会になっています。

明治時代の晴れやかで誇り高い電線絵画から、関東大震災などの災害の様子を描いたもの。戦争が始まると、戦地でいかに電線を早急につなぐか、占領した土地にいかに素早くインフラを整備するか、そういった絵も観ることができます。

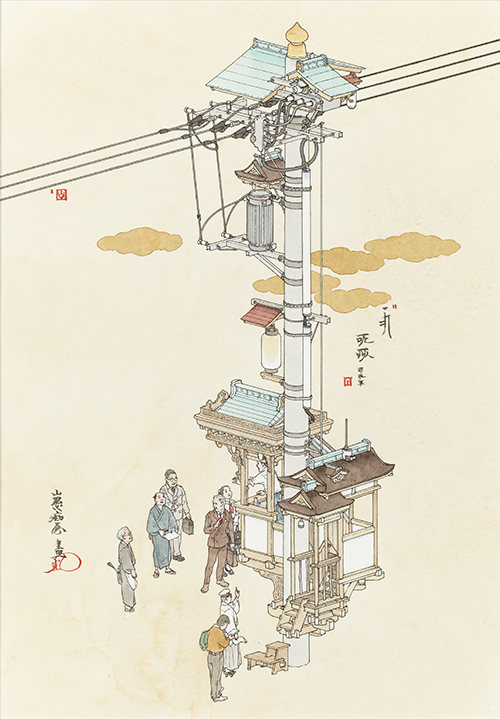

作家では、「麗子像」で知られる岸田劉生や、近代洋画の巨匠・坂本繁二郎、電線風景を大胆なタッチで描いた洋画家・朝井閑右衛門。また、永井荷風の小説「濹東綺譚」の挿絵で人気を博した木村荘八や、緻密な描写で人気の現代画家・山口晃まで、さまざまな電線絵画が楽しめます。

山口晃「演説電柱」2012年 個人蔵 (C)YAMAGUCHI Akira, Courtesy of Mizuma Art Gallery

絵画展を開催して、その反響の大きさに驚いたという加藤さん。

「かつては天高くそびえ、新しい都市の象徴だった電線・電柱も、いまや美観を損ねるという理由で嫌われて地中化が進んでいます。気がつくと街から消えて、日本固有の絶滅危惧種になっているんです。会場に来られる年配の方には懐かしく、若い方には新しい。世代によって見方が違うので、興味深いのではないでしょうか」

日本初、世界でも初の「電線絵画展」。普段は注目されない電線や電柱に、多くの目が注がれています。

練馬区立美術館

■練馬区立美術館

住所:東京都練馬区貫井1-36-16

電話番号:03-3577-1821

最寄り駅:西武池袋線・中村橋駅から徒歩3分

https://www.neribun.or.jp/museum.html

■「電線絵画展 小林清親から山口晃まで」

会期:2021年2月28日(日)~4月18日(日)

休館日:月曜日

開館時間:午前10時~午後6時(※入館は午後5時30分まで)

観覧料:一般 1000円/高校・大学生および65~74歳 800円/中学生以下および75歳以上は無料