ニッポン放送報道部畑中デスクのニュースコラム「報道部畑中デスクの独り言」(第403回)

2月13日、ホンダと日産自動車にとっては長い1日でした。昨年暮れに発表された両社の経営統合検討から約50日。それぞれの取締役会で正式に協議の打ち切りが決まりました。

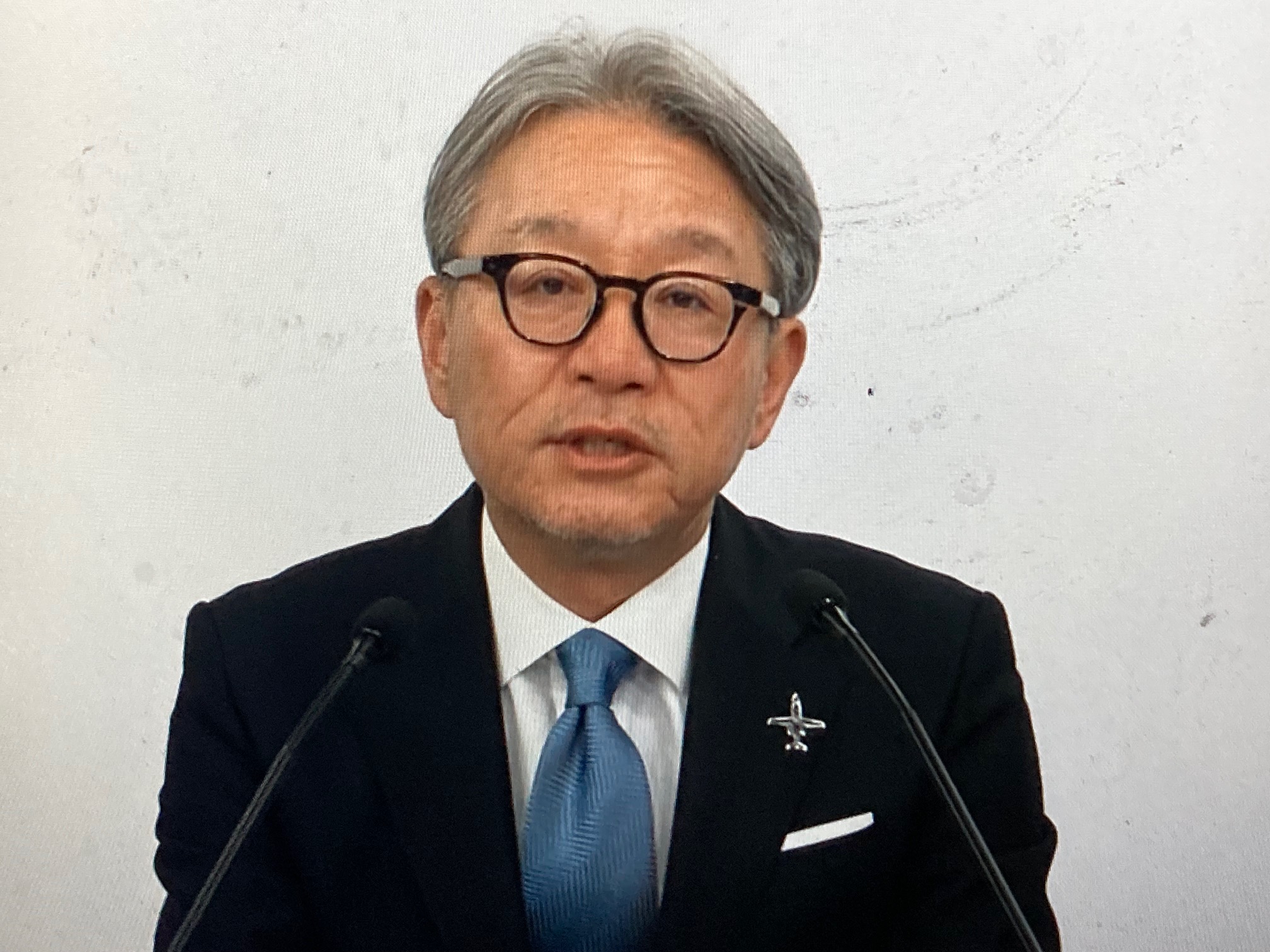

横浜の本社で記者会見に臨む日産・内田誠社長(2月13日)

ホンダは午後4時50分に三部敏宏社長がオンラインで記者会見、日産はほどなくして午後5時45分、横浜の本社で内田誠社長が決算会見に臨みました。私は三部社長の会見をパソコンの画面で見ながら、日産の会見場に入り、機材セッティングを行うという慌ただしい時間を過ごしました。

さて、両社の会見です。もともと基本合意書では共同持ち株会社を設立し、ホンダ・日産両社がそこにぶら下がる形で合意していましたが、その後、ホンダが日産の「子会社化」を提案したことで、協議が暗礁に乗り上げたとされています。

ホンダの三部社長はトレードマーク(?)の無精ひげで画面に登場。持ち株会社案では「厳しい局面に対峙した時、議論に時間を要し、判断のスピードが鈍る可能性が否定できない」と述べました。

その上で、日産の子会社化については「ワンガバナンスでの体制が確立できる」と、一気通貫となる組織が現在の環境下では「最優先事項」と、その意義を強調しました。巷間伝えられる日産のターンアラウンド(事業再生)が不十分といった報道は否定。一方で「日産にとっても厳しい判断で、合意が撤回される可能性も想定していた」と、子会社化案が「高いボール」であることも認識していました。

日産の内田社長は会見では終始厳しい表情。「自主性はどこまで守られるのか、確信を持つに至らなかった」と、“破談”となった自らの認識を明らかにします。両社はお互い「残念」としながら、昨年8月に合意した三菱自動車を含む協業に向けた交渉は継続するとしています。

三部社長は持ち株会社案について、いわば「構造的な問題」を指摘していましたが、額面通りに受け取る人は少ないと思います。

「日産とホンダが自立した二社として成り立たなければ、経営統合の検討は成就することはない。成就しない可能性はゼロではない」(三部社長)

「今回の経営統合を成功させるにはそれぞれの会社がしっかりと自立し、より強くなることが不可欠」(内田社長)

ホンダ・三部敏宏社長の記者会見(2月13日 オンライン画面から)

昨年暮れの会見で「自立」を強調していた両氏の発言を振り返ると、結局、事業再生の構築を含めたスピード感をめぐり、両社の「社内時計」があまりに異なることが破談につながったと思えてなりません。

鮎川義介氏が興した戦前の財閥、日産コンツェルンの傘下企業として発足した日産、かたや戦後、本田宗一郎氏が従業員わずか20人で始めた、世にいう「ベンチャー企業」の出自を持つホンダ。社風も体質も違う両社はそれぞれ時計の進み方も違います。今回の経営統合の検討でその違いが一気に噴き出し、乗り越えるには至らなかったと言えます。

「ホワイドボードの会議議事録で上申、決済を決め、F1チームが試作車をつくる」

ある日産系サプライヤーOBは、ホンダの技術交流会に参加して、そのスピードに驚いたと言います。拙速であることが必ずしも最良とは言えないものの、どちらの時計の進み方が、「100年の一度の大変革」と言われる業界のスピードに合っているかは自明のことと思います。

「そんなのすぐにできるわけない」「なぜ、最初から子会社化を持ち出さなかったのか」……、日産関係者から聞かれた“恨み節”です。日産がルノーと対等になることで得た「自主性」、そのこだわりは理解できますが、健全な経営環境の下に宿ることを日産は自覚する必要があるでしょう。

日産ではこの日、2024年度第三四半期の決算も発表されました。昨年の中間決算は純利益93.5%という大幅な減益で衝撃が走りましたが、今回は2025年3月期の連結純損益がついに800億円の赤字になる見通しが明らかになりました。

決算に合わせて、事業再生の進捗状況も発表。2026年度までに4000億円のコスト削減、タイの拠点を含む3つの工場閉鎖も。タイ以外の工場について具体的な言及は避けましたが、日本国内の車両組立5工場(系列の日産車体含む)、エンジン2工場の行方が気になるところです。

多いとされる役員にもメスが入り、2割削減することが明らかにされました。組織の階層を減らすことで、「意思決定や実行のスピードを高めることが可能になる」(内田社長)としています。さらに、自らの経営責任について内田社長は「業績低迷に歯止めをかけ、現在の混乱を収束させることは喫緊の役割」とした上で、「果たすべき役割に一日も早くめどをつけ、可及的速やかに後任にバトンタッチしたい」と述べました。

経営統合は「幻」となった(2024年12月23日 統合検討発表の記者会見で)

今後の注目は次なるパートナー探しに移ります。事業再生の最後には「新たなパートナーシップの機会を積極的に模索」という文言が盛り込まれていました。内田社長は「様々な分野におけるパートナーを探求していきたい」と自動車メーカー以外の連携も示唆します。台湾・鴻海グループの接触については、「マネジメントレベル(経営陣)と話をしたケースはない」とした上で、「様々な提案は前向きに論議をしていく」と述べました。

経済界からも発言がありました。経済同友会の新浪剛史代表幹事は記者会見で、この種の合従連衡について「日本の産業力を強化する意味でも望ましい」とした上で、協議がとん挫したことは「大変残念」と話しました。武藤容治経済産業相も翌14日の会見で、協業による競争力強化の必要性を示した上で、「引き続き他のプレーヤーの連携など前向きな取り組みが進むことを期待している」と述べました。

今後については様々な視点から取材を進めていきますが、私が気になるのは、ホンダ・日産両社に関わる現場の方々です。昨年8月の協業交渉に関する記者会見では、現場の従業員も参加していました。従業員からは「化学反応を起こしながら、お互いをリスペクトしながら密なコミュニケーションが取れた」「新しい世界をつくれると確信している」と、社風の違いを乗り越えた士気の高さを感じました。

協業交渉は継続するというものの、士気に影響することが懸念されます。特に日産は、今回の破談劇について、サプライヤーも含めた現場にどう説明していくのか……、喫緊の課題と言えます。

(了)