宇宙開発を支える人々、そして次のステップへ

公開: 更新:

ニッポン放送報道部畑中デスクのニュースコラム「報道部畑中デスクの独り言」(第448回)

ISS=国際宇宙ステーションにおよそ5カ月間滞在し、今年8月に帰還したJAXA宇宙飛行士の大西卓哉さん。関係先への表敬や記者会見、単独インタビューなど慌ただしい日々を過ごしました。

会場に集まった人に応える大西さん

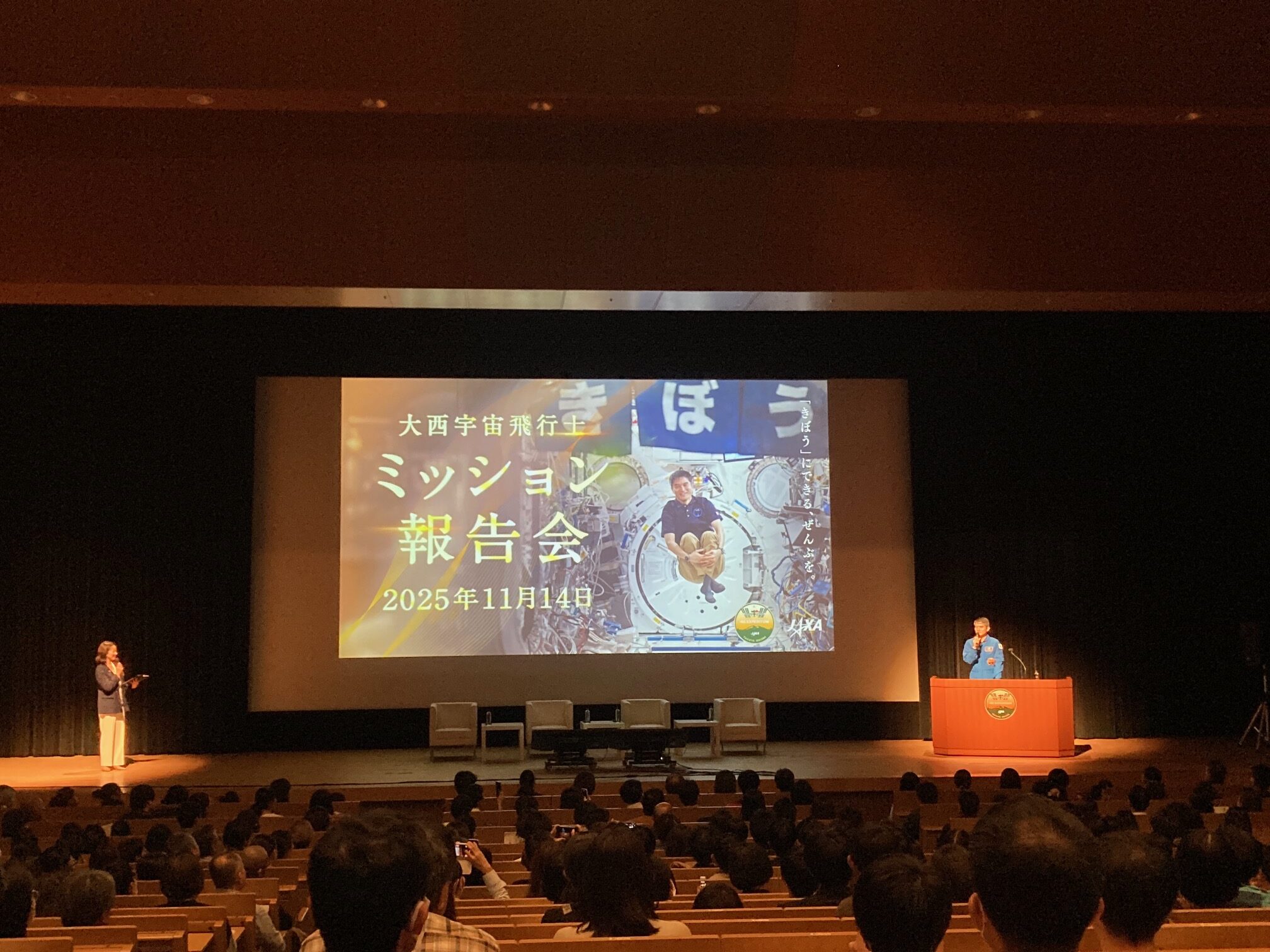

インタビューについては小欄でもお伝えした通りですが、渡米直前の11月14日夜、大西さんは東京都内のホールで報告会に臨みました。宇宙での体験談のみならず、実験に関わった大学関係者、地上のJAXAスタッフとの対話もあり、日本の宇宙開発の世界を「立体的」に描いたイベントであったと思います。

■「スーパーアスリート」、研究者から見た宇宙飛行士の大西さん

中心となったのは日本の実験棟「きぼう」の話。大西さんはISSで、細胞が重力を感じる仕組みを調べる実験や、微小重力の環境で物がどう燃えるかを調べる実験などを行いました。報告会では実験の担当者である金沢工業大学の曽我部正博教授、北海道大学の藤田修教授も参加。実験のエピソードを語りました。

「通信技術、ソフトウェア、顕微鏡の改善で、ほとんどリアルタイムで地上と変わらない操作ができるようになった」

東京都内のホールで開かれた報告会

こう語るのは細胞実験を行った曽我部教授。研究で重要なのは宇宙で生きた細胞の様子をリアルタイムでモニターすること。当然、遠隔操作になりますが、初期は画像受信までに1分程度かかっていたものが、技術の進歩で現在は大きく短縮され、一刻を争う操作ができるようになったと言います。

さらに重要なのは実験サンプルの取り付け。こればかりは宇宙飛行士の仕事になります。実験装置には微小重力下の環境と、人工的に1Gを作り出す環境がありますが、双方を観察するためにはスピーディな取り付けが必要になります。制限時間は約30分、まさに時間との戦いです。

「早く取り出して早くセットしてくれ!」……、地上で祈るような気持ちの曽我部教授に対し、大西さんが取り付けにかかった時間は、最初は31分! しかし、数回動作を重ねた後、19分という手際の良さを見せました。これも訓練の賜物でしょう。曽我部教授は大西さんを「宇宙のスーパーアスリート」と称えます。数多の病気は重力と関係があり、「骨粗しょう症や筋萎縮症以外でも全く新しい視点から治療法、創薬に貢献する可能性がある」と実験の意義を強調していました。

「きぼう」で最も重要な任務は実験

「宇宙の火災は絶対に起こってはいけない」

モノの燃焼実験に臨んだのは藤田教授、モノが燃えやすいのは「空気の流れがゆっくりしている時」で、微小重力下の宇宙船は格好の環境になります。燃えやすい限界条件を明らかにすることで、月面や火星など重力が異なる環境での火災安全基準の策定を目指します。「きぼうという日本独自の実験棟があったおかげで装置を搭載できた。私たちの研究が国際的なリーダーシップをとることができている」と藤田教授は話します。

大西さんは先の単独インタビューで、こんなことを話していました。

「スペースX 社は民間の企業なので、彼らだけの情報セキュリティみたいなものもある。私はアメリカ人でもないので、同じNASAの飛行士と比べてももらえる情報は限られてくる」

自前であること、その重要性が伝わってきます。

細胞培養装置を操作する大西さん(JAXA・NASA提供)

■日程の緻密な調整、消耗品の節約……、地上と宇宙の「ウラ話」

JAXAスタッフを交えた対話では、様々なスケジュール調整、それに伴う影響が取り上げられました。最も印象的だったのは補給機の存在。日本の新型補給機「HTV-X」が先月、ISSに無事到着しましたが、実はその前、アメリカの補給機「シグナスNG-22」が海上輸送中に事故を起こし、本来積み込む予定だった物資や実験装置が日程変更を余儀なくされました。当然、宇宙での実験スケジュールも見直しが迫られます。空いた時間に何をするか。何よりも次の補給船に何を載せるか、載せられるのかという緻密な検討が宇宙、地上双方でなされたと言います。

生活への影響も小さくありません。大西さんによれば、特に困るのが消耗品、一便分の物資が届かなくなるわけです。例えば、ウェットティッシュがそれまで「10日に1個」だったのが「12日に1個」という指示がありました。半分にちぎって“節約”していたと言います。また、補給船は物資補給後ISSを離脱し、大気圏再突入時に燃え尽きるため、補給以外に「ゴミ箱」としての大きな役割があるわけです。生活ごみや古い装置を処分する機会が来ないのは「大問題になる」と、大西さんは話していました。

固体燃焼実験装置を操作する大西さん(JAXA・NASA提供)

一方、生活と言えば、報告会では様々な宇宙食についても紹介されました。終了後に大西さんに一番おいしかったものは何かをたずねたところ、うなぎが「地上で食べるかば焼きと遜色ない」と絶賛していました。これは、以前、古川聡さんも話していたことです。大西さんは「9年ぶりのフライトで宇宙でのQOL(Quality Of Life:生活の質)が爆上がりしている」とも語りました。一つはインターネットの快適性であり、もう一つが宇宙食の向上だということです。

■「サプライズ」、宇宙飛行士“同期”の交信

現在、ISSに滞在中の油井亀美也さんと交信する「サプライズ」もありました。スクリーンに油井さんの顔が大きく映し出されると、約550人が集まった会場から拍手とどよめきが起きました。

日本の新型補給機「HTV-X」の1号機が無事到着したことは述べましたが、これをロボットアームでキャッチしたのが油井さんです。補給機からは野菜や果物も届けられましたが、油井さんは野菜が苦手、率直な感想を語っていました。

報告会では油井亀美也宇宙飛行士との対話もあった

「半世紀ぐらい生きていて梨がこんなにおいしいことに驚いた。野菜はちょっと微妙……」

実験棟「きぼう」についても、大西さんが切り出します。

「きぼうは特別な場所、第二の故郷と言っていいぐらい親しみのある場所、いまでもすごく懐かしく思い出す、油井さんがきぼうでぷかぷか浮いているのを見ると、正直うらやましい」

これに対し、「無重力、楽しいっすよ」と明るく語る油井さん。小窓から宇宙の“景色”もリアルタイムで見せてくれました。

一方、「きぼう」を含むISSは2030年には運用を終了する予定です。報告会終了後に大西さんは「残された時間は本当にわずか、最後の1分1秒まで最大限有効に活用していかないといけない」と話しました。地上の生活を良くするような基礎研究、実用的な研究に加え、月や火星を目指す新しい宇宙探査の時代に必要な技術テストが必要ということです。その一つが、以前小欄でもお伝えした二酸化炭素除去装置ということになります。

「月に絞っている」…報道陣に今後の目標を語る大西さん

■ 夢の先へ、宇宙飛行士に必要なこと

「ここから先は月へと絞っている」

大西さんはきっぱりと語りました。すでに次のステップに向かっています。

「月面は宇宙ステーションとは危険度も含めて、困難のレベルが全然違ってくると思う。それに挑むためにはいまの自分のスキルではまだ足りない。もっと新しいスキルが必要、これから先はそういったことに時間を割いていきたい」

具体的には、2回の宇宙滞在の経験に加えて、パイロットの経験を生かした操縦・着陸技術、秒単位でいろんな情報をやり取りするスキルが必要と語ります。そして、「英語力にもっと磨きをかけなくてはいけない」と、帰還後、すでにレッスンを再開しているということです。大西さんはすでに次のステップに向かっています。

◇

取材をしていつも思うのですが、宇宙開発をはじめとする科学技術の分野は、取材をすればするほど、次々と知らなかったことが出てきます。知的好奇心を満たす一方で、取材はまだまだという悔しさもあり、「負けじ」と記者も食い下がります。そういう意味で我々が伝えていることは全体像のごく一部かもしれませんが、そうして知ったことを皆様に伝える“橋渡し”になれたならば、記者冥利に尽きると思っています。

(了)