初の女性首相、高市内閣発足 避けられない2つのポイント

公開: 更新:

ニッポン放送報道部畑中デスクのニュースコラム「報道部畑中デスクの独り言」(第443回)

公明党の連立政権離脱により、与野党、野党内で様々な駆け引きが展開されましたが、結局、日本維新の会が新たに自民党と連立、首班指名選挙では自民党の高市早苗総裁が首相に選出され、政局はひとまず落ち着きました。ただ、日本維新の会は閣外協力に留まり、今後の政策協議は緊張感ある状況が予想されます。

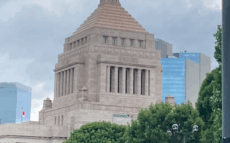

長い「政治空白」の末、ようやく臨時国会が召集された

「国家国民のため、結果を出していく。強い日本をつくるため、絶対にあきらめない」

難産の末、発足した高市内閣。首相は就任後初の記者会見で「決断と前進の内閣」と名付けました。政策通らしく、回答にもテキパキと歯切れの良さが目立ちました。一方で、最後に「あー、そうか」というつぶやきをマイクは拾っていました。何か言い残したことがあったのか……。

話題の多い新内閣、注目点は多岐にわたりますが、小欄では勝手に以下の2点を取り上げます。

■物価高対策は“重鎮”もカギ? 使うか? 使われるか?

「最優先事項は物価高への対応」

会見で高市首相は明言。“スピード感”をもって実施するものとして、暫定税率廃止を挙げました。ガソリン税に関しては今の国会で暫定税率廃止法案の成立を目指すとし、軽油引取税の暫定税率については「新年度までの廃止が望ましい」と述べました。いわゆる「年収103万円の壁」の引き上げについては、自民・維新の連立合意を踏まえ、所得税の基礎控除をインフレの進展に応じて見直す制度設計を、今年度内をめどに取りまとめる考えを示しました。そして、会見後の初閣議で経済対策の策定を指示しました。

それらが確実に実行され、国民の生活が向上したと実感できるかどうかは、財務省とどう向き合うかによると考えます。

「両党は、国民の生活が経済成長によって向上されることの認識を共有する。そのために、責任ある積極財政に基づく効果的な官民の投資拡大を進めつつ、肥大化する非効率な 政府の在り方の見直しを通じた歳出改革を徹底することによって、社会の課題を解決することを目指す」

自民党と日本維新の会の連立政権合意書の一節です。積極財政に進めば、国の財布を握る財務省の反発が予想されます。減税を謳えば「財源」の問題を持ち出し、説得工作も活発になるでしょう。例えば、件の暫定税率廃止による税収の減少はガソリン・軽油を合わせて約1.5兆円に上ります。代替財源として高市首相は、国及び地方の安定財源を確保した上で補助金の活用を示しました。

一方で、恒久財源の議論もあり、インフラ整備目的税、環境関連税、自動車保有や走行距離に課税する「モビリティ課税」などが検討対象とされています。ガソリンや軽油の税率が下がっても、モビリティ課税が導入されれば、自動車を利用している人たちにとってメリットはない……と、こう思わせること自体、抵抗戦略である可能性もあります。これに新内閣がどう対峙していくのか。

新内閣で財務相に片山さつき氏が起用されましたが、加えて、高市首相は財務省への目配りを、財務相の在任期間最長を誇る“重鎮”麻生太郎副総裁に託しているのではないかと思います。多くの国民は政権の枠組みがどうであれ、少しでも生活が楽になることを望んでいるはずです。

財務省を抑え、国民が生活向上の実感を得る……、そのために高市首相が麻生氏を活用、あるいは活用しているように見せることができれば、新内閣は大きな支持を得られることでしょう。逆に生活向上の実感が得られず、あるいは、麻生氏に「使われているように」見えてしまえば、国民の評価は厳しいものになるでしょう。すでに「第二次麻生政権」という陰口もある中、物価高対策についても「両刃の剣」と言えます。

■大阪は「手放す」のか……、現行選挙制度における連立政権のジレンマ

連立政権というのは当然のことながら、政権運営の安定を目指すものです。そこには基本政策の一致も重要ですが、必ずついてくるハードルが選挙協力です。これは野党でも行われていることですが、連立政権ではほぼ必須の条件になってきます。自民党と公明党は連立政権時代、長年にわたり選挙協力を続けてきました。すなわち、選挙区には「同士討ち」にならぬよう対立候補を立てず、選挙区を譲った候補は比例代表に回るというもの。これがうまくいかないと、「調整難航」とニュースになるほどでした。

「包括政党」という概念があります。聞き慣れない言葉ですが、特定のイデオロギーや支持基盤に限定せず、幅広い層からの支持を得ることを目指す政党のことで、自民党は包括政党の一つと言われています。

各党が様々な事情を抱える中、選挙協力ができる条件は2つあると思います。一つは小選挙区と比例代表ですみ分けができること。小選挙区で幅広い支持を狙う包括政党の自民党と、「固定票」中心で比例代表に重点を置く公明党とは、少なくとも選挙協力の面では、「相性」はよかったということになります。

もう一つの条件は、小選挙区の中でも強い所と弱い所がはっきりしていることです。これまたすみ分けがしやすく、そういう意味では大阪で絶対的な強みを持つ日本維新の会と自民党も相性は悪くないと言えます。昨年の衆議院選挙で大阪は19選挙区で維新は全勝。自民党は15選挙区、公明は4選挙区で候補を立て、両党が共闘しても歯が立ちませんでした。今年夏の参議院選挙でも大阪選挙区で改選数4のうち維新が2議席を獲得したのに対し、自民の議席はゼロ。自民は維新と組めば、議席の上では、連立与党として大阪の「空白」を埋めることができます。

一方で、「大阪が犠牲者になる」と話すのは自民党の中堅議員。比例代表を除き、自民党は党として独自候補を擁立せず、大都市・大阪を「手放す」ことになるのか。選挙区調整は衆議院の解散戦略にも影響を与えるだけに、低くないハードルと言えるでしょう。

現在の小選挙区比例代表制が導入されて以来、選挙区では1人しか当選できなくなりました(比例復活を除く)。定数465名のうち、小選挙区は289名、比例代表は176名。連立を組んでも、小選挙区では議席の上積みにおのずと限界があります。連立のペアを組む相手が強力であればあるほど、自党の議席が伸び悩むというジレンマに直面することになります。

また、地方議会は構図が違っていることにも触れておきます。国政に比べて地方議会は有権者の“パイ”が小さいため、一般に固定票を持つ政党が有利とされます。また、当然のことながら国家論より、身近な生活が重視されるため、そうしたニーズに対応できる政党が支持を得ます。というわけで、地方議会では公明党と共産党が存在感を見せる一方、両党は犬猿の仲でしのぎを削っています。いわば「反共産」という立場で、自民・公明両党が手を握っているところも少なくありません。「敵の敵は味方」というわけで、これは自公連立の前から確立している所もあります。連立解消で自公両党の関係が地方議会に変化を及ぼすかも気になるところです。

逆に言えば、地方組織が脆弱な政党は党勢拡大のチャンスかもしれません。連立を組んだ維新、参議院選挙で躍進した国民民主党や参政党がどうなっていくのか、こちらも目を配る必要があるでしょう。

(了)