油井亀美也宇宙飛行士単独インタビュー 宇宙開発、変革の足音

公開: 更新:

「報道部畑中デスクの独り言」(第426回)

今回のテーマは宇宙です。早ければ今月=7月にも、JAXA宇宙飛行士の油井亀美也さんがISS=国際宇宙ステーションに長期滞在します。自身としては2度目、今回はアメリカ・スペースXの宇宙船「クルードラゴン」で宇宙に向かう予定です。

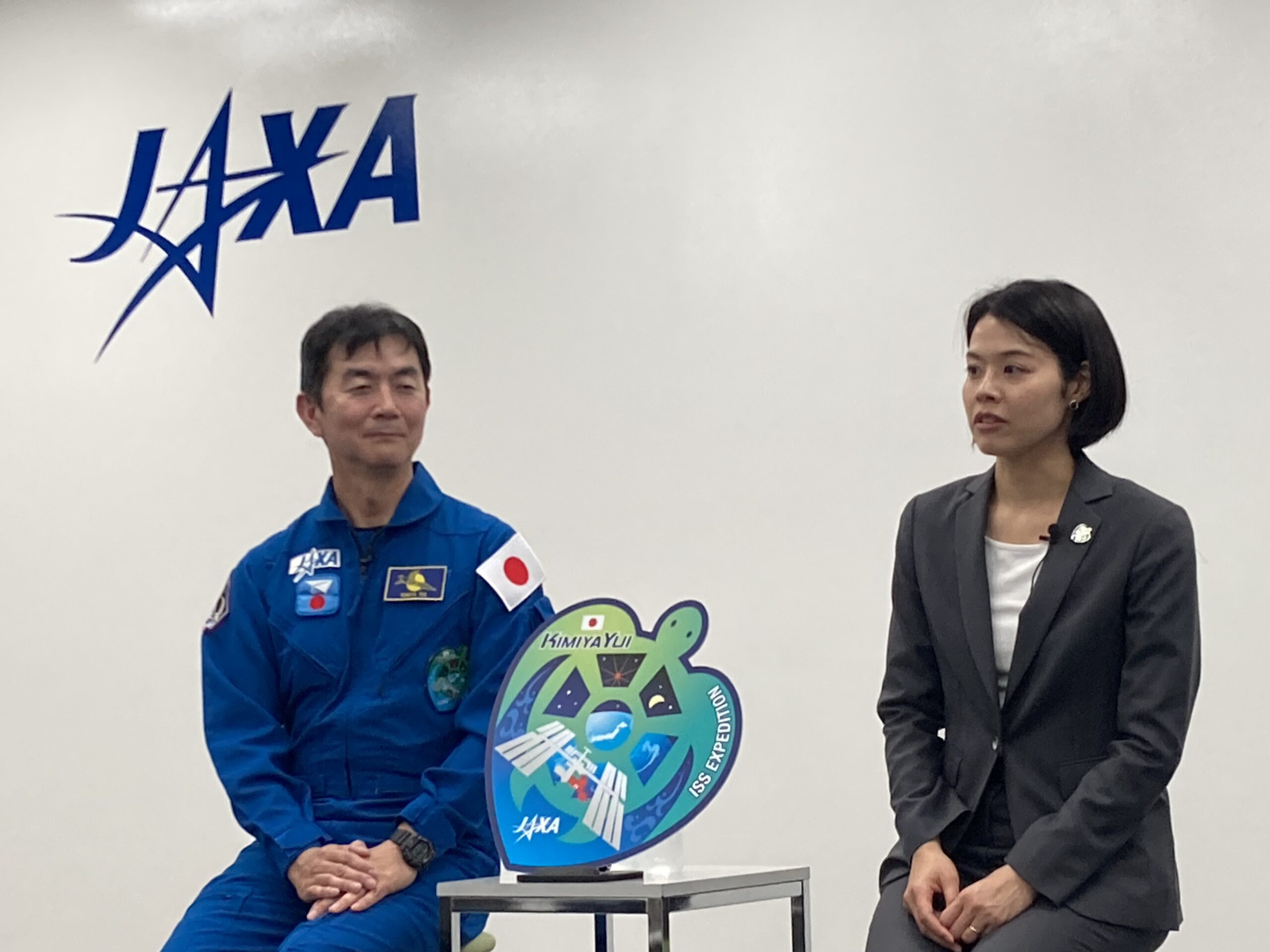

油井さんは先月=6月に日本に一時帰国し、ニッポン放送のインタビューに応じてくれました。今回はインタビューのもようを、最近の宇宙開発の状況も交えながら、お伝えしていきます。

インタビューに答える油井亀美也宇宙飛行士

■自身2度目の宇宙滞在、キーワードは「恩返し」

畑中:いまの心境は?

油井さん:長く訓練してきたので準備万端整っている。宇宙に行くのを楽しみにしている。宇宙に行けば大西さんも待ってますので、大西さんとの再会も楽しみ。HTV‐X(新型補給船)も、私が宇宙にいるときに引き受けられるといいなと思っている。計画通りであれば来る可能性もあるし、そういうミッションの面でも楽しみにしている。

ISSには現在、大西卓哉宇宙飛行士が滞在しており、油井さんが向かえば、数日間ではありますが、「宇宙飛行士選抜同期」の2ショットが実現することになります。貴重な機会、2人で何か「楽しい企画」を思案中ということです。

畑中:恩返しがしたいと……。

油井さん:そうですね

畑中:「ツルの恩返し」ならぬ「カメの恩返し」? (油井さんの名前「亀美也」から)

油井さん:すばらしい(笑)、本当にカメの恩返しじゃないけど、1回目のフライトは本当に多くの方に応援いただいて助けていただいた。2回目は自分がどの時期にどれぐらい忙しくて、この時期には余裕がありそうだということを予想できるので、そういう自分の余力の部分で、しっかりと恩返しができるといいと思っている。

畑中:何か現段階でできそうなこと、恩返しとして決まっていることはあるか?

油井さん:例えば私が写真を撮ったものを衛星地球観測のデータと一緒に発信することで説得力もあり、かつ心にも訴えかけるような、地球の大切さや災害復興に携わる人の努力とか、そういう心に残るようなメッセージを送りたい、励ましたい。

畑中:芸術家にも会ったと言っていたが、そこは活かすのか?

油井さん:できるといいなと思うが、いろんな方々に会って指導を受けた割には、私の絵の能力は全然上がっていないので、相変わらず「油井画伯」というのか、非常に下手なレベルでしか絵が描けていない。そこは難しいかなと思っている。

畑中:宇宙で絵を描く予定だったのか?

油井さん:そういうこともできたらいいなとは思っていた。他方で、余暇の時間を使ってAIも使ったり、仕事では使えないが、AIを活用すると私の拙い絵でもすごい芸術的になったりする。いろんなコラボができるんじゃないかと思っている。自由な発想で皆さんのリクエストを聴きながら楽しく盛り上げていきたい

■「ポストISS」「民間の宇宙開発分野進出」、油井さんの想いは?

2030年にはISSの運用が終了する予定です。また、アメリカではトランプ政権が国際月面探査「アルテミス計画」の大幅変更などを盛り込んだ予算要求を公表しました。要求通りいけば、日本人宇宙飛行士が滞在予定だった「ゲートウェイ」と呼ばれる月周回基地も中止するということです。これは、月面探査における民間の関与を強めるもので、いわゆる「ポストISS」という端境期を前に、宇宙開発の環境が慌ただしく変わる可能性があると言えます。

6月は宇宙にまつわるニュースも相次ぎました。日本の主力ロケットだったH2Aロケットは、最終となる50号機の打ち上げに成功し、有終の美を飾りました。一方で、日本の宇宙ベンチャー、ispace (アイスペース)が開発した月着陸機第二弾の「レジリエンス」。2023年の失敗から2年、リベンジを期して月面着陸に挑みましたが、着陸はなりませんでした。また、アメリカ・スペースXの宇宙船「スターシップ」が無人飛行試験に向けた地上準備作業中に爆発する出来事もありました。に残念なニュースもありましたが、民間は試行錯誤を繰り返しながら、失敗をバネにし、持ち前のスピード感で歩を進めています。

油井さんの滞在中には様々な実験が予定されていますが、中には「ポストISS」を見据えたものもあります。その一つが、マニピュレータという精密機器の検証です。これはロボット装置の一種と言えるものですが、この装置が宇宙でどれぐらいの精度、誤差で作動するか、その影響を解析します。宇宙で行う実験の自動化を視野に入れたもので、その背景については、ISS運用終了後、同時滞在の人数が減少することへの懸念があります。

「いまはクルーが10名ぐらい、潤沢に滞在しているが、5人や3人に減るという話になると実験側の制約がどんどん厳しくなる。いまやっているレベルの実験を、そのままポストISSで実現するには省力化が必要となる」(JAXA松﨑乃里子インクリメントマネージャ)

「ポストISS」、そして民間の動き……、変革の足音を油井さんはどう考えているのでしょうか?

畑中:2030年にはISSも運用終了予定まだ5年? もう5年しかない?

油井さん:私からするとあと5年しかないと思う。私は航空機の開発に携わった経験もある。次の計画が始まってから実際に使えるようになるには、5年10年という時間はあっという間に過ぎてしまう。本来であれば30年に宇宙ステーション退役であれば、いま民間の宇宙ステーションは、現実味を帯びた形で半分出来上がっていないと2030年には間に合わない。でもその通りに進んでいるか、なかなかその通りにはいっていない。

この民間の宇宙ステーションの計画を急がないといけない。「(日本の実験棟である)きぼう」で得た知見をそっくりそのまま、悪かったことや失敗談も含めてすぐに民間にすべて提供できるぐらいでないと間に合わないのじゃないかと。逆にそれがうまくできれば、知見は日本がたくさん持っているから、日本の企業の実力があれば宇宙ステーションもすぐにでもできるのではないか。

6月4日に行われた記者会見 写真右は松﨑乃里子インクリメントマネージャ

畑中:「ポストISS」ではこれまでの実験ができにくくなると。やれることをどんどんやっていこうということか?

油井さん:手探りでもいいので、どんどんやっていくのが正解と思う。民間のすばらしいところは、失敗を恐れずにどんどんチャレンジできるというところ、スペースXの例を見ても、スターシップという大きな月へ人や物を運ぶ宇宙船もどんどんチャレンジしている。うまくいかなくても同じような形で日本の企業もどんどん宇宙に参加して失敗を恐れずやっていけば、私たちはJAXAでやるよりも速いスピードで技術が進歩していくのではないか。JAXAの正確で新しい知見と、お金をかけて確実にやっていくというところと、民間のチャレンジ精神が2つ合わさると素晴らしい宇宙開発が進んでいくのではないか。

畑中:2年前の会見では「きぼう」の基本設計コンセプトが優れていると言っていた。

油井さん:本当に多機能でコンパクトにまとまっていて、何か実験をやりたいという時にいろいろなことができるようになっている。例えば、船内で空気がある状況で微小重力を使った実験は、船内の実験室でできる。重力を模擬したい、放射線の影響を判断したいのであれば、遠心分離機のようにぐるぐる回転する装置がついていて、0Gと1Gを比べることができたり、さらに言うと0.5G や2Gもできるので、月であるとか、火星であるとか、別の惑星に行った時にどういう影響が出るのかという研究もできる。船外に物を手軽に出して、小型衛星を放出したり、材料を宇宙空間にさらしたりと、思いつく宇宙の実験でできないことはないぐらい、いろんなことができるようになっている。

本当に生活環境も快適、静か、世界中の宇宙飛行士がすばらしいデザインだなと言って羨ましがるぐらいすばらしい宇宙環境になっている。だから今後、ISSが退役して民間の宇宙ステーションをつくるみたいな話になった時に、あれが基本の設計として参考になればかなり使いやすい宇宙ステーションになるのではないか。

畑中:これからはより民間の占める割合が大きくなっていく。宇宙開発のカタチも大きく変わっていくのか?

油井さん:変わってくると思う。私はアメリカに行って、アメリカの民間の宇宙開発は日本の民間開発より5年から10年ぐらい進んでいるという印象がある。でも日本は追いつくことができると思っている。そういう中で民間がどれだけできるのかは、アメリカが例を示してくれている。失敗を恐れず、失敗の中から学びを得て、サイクルを早く回していくことができれば探査もさらに加速すると思う。そういうことが必要なのかなと思っている。

■「月」より「教育」? 宇宙飛行士は偏食でも大丈夫?

最後はパーソナルな話にも切り込みました。同期でも、大西さんは揺るぎない軸をもち、冷静なイメージがあります。これに対し、油井さんはもちろん胸に秘めたるものはあるのでしょうがどことなく人間味を感じます。これも宇宙飛行士の個性というものでしょう。

畑中:やっぱり月に行きたい?

油井さん:個人的には当然行きたいが、誰が行ったらいいのかというのは当然、国としての視点が必要。私個人としては若い元気で能力の高い人が行った方が、日本全体が元気になると思っている。もし、本当に月に行くのは危険すぎる、若い人は行かせられないというのであれば、私が喜んでいきたいと思う。

畑中:油井さんの立ち位置は「教育」?

油井さん:やはり、若い世代を育てるのは重要。私自身はすごくがんばりたいが、がんばりすぎたゆえに若い人の機会を奪ってはいけない。私としては、お手本となるような飛行士であることを見せて、それを超えるような宇宙飛行士を育てるというのが、次の世代に対する責任だと思っている。そこはしっかりやりたい。

畑中:ところで、油井さんは野菜が苦手?

油井さん:そうなんですよね。

畑中:宇宙飛行士って偏食でも大丈夫なのか?

油井さん:私が選ばれているという段階で大丈夫ではないか。栄養士の先生方も本当に私が嫌いな野菜をいうと、じゃあこれが食べられないならこれはどうですかという形で代替案を示して下さる。私も野菜が嫌いといっても、一部の野菜は“選ばれし野菜”たちがいて食べられるものもあるので。例えば玉ねぎとか。ニンジンも多分大丈夫。選ばれし野菜で栄養のバランスをとって健康を保っている。何とかなると。

畑中:尾籠な話だが、お通じとか大丈夫なのか?

油井さん:宇宙では大丈夫だった。飛行士によって違うだろうが、私は普段はあまりトイレに行きたくないが、走るトレッドミルみたいな装置があって、そこで運動を始めると“上下運動”が始まってトイレに行きたくなるみたいなものがあった。ほかの宇宙飛行士も笑っていて、「運動し始めるとすぐトイレに行くんで、運動する前に行けよ」みたいな話をするが、(私は)「でも、運動し始めないと行く気にならないんだよ」という話をして笑っていた。次回もそうなるんじゃないかと思う。

畑中:では、野菜がなくても……?

油井さん:私は大丈夫、生まれつき大丈夫みたい。

畑中:バランスと健康に留意の上……

油井さん:がんばってやっていきたいと思う。皆さま応援をよろしくお願いいたします。

宇宙開発は民間の関わりが日に日に強まっています。それは学術・研究分野に加えて、商業利用の割合が高まることも意味します。商業利用の世界はスピード感があり、我々の生活にも直結することも多く、成長分野として大変意義のあることです。一方で、マネタイズ=収益化など短期的な成果が求められ、長期的な視点に乏しくなるという指摘もあります。公的機関と民間がどう共存していくのか、「ポストISS」の時代はそれが問われますし、油井さんの宇宙滞在はそんな時代をつなぐ重要な位置を占めていると言えるでしょう。

(了)