宇宙開発のすそ野を見る…国際宇宙探査フォーラム

公開: 更新:

【報道部畑中デスクの独り言】

若手の議論では大西卓哉宇宙飛行士も参加

今月初め、東京ではISEF=国際宇宙探査フォーラムという会合が開かれました。45の国や国際機関の代表が今後の宇宙探査・宇宙利用について話し合ったわけですが、共同声明では月や火星をはじめ、太陽系のより深いところまで宇宙探査を拡大することが国際的な共通目標であると確認されました。

ただ、国際宇宙ステーションについては「平和目的の国際協力プロジェクトとして機能している」という認識が示されたものの、関心が高い2025年以降の具体像については明らかにされず、総じて理念的な内容にとどまりました。

サイトツアーは若田光一宇宙飛行士が説明(右のブルースーツ姿の男性)

アメリカやロシア、欧州諸国の国際宇宙ステーション参加国のみならず、中国やインドなどの新興国も参加した今回のフォーラム、まずはこうした国が一堂に会したこと自体を“意義”とすべきなのかもしれません。会合の司会を務めた若田光一宇宙飛行士は協力・競争・共存について「難しいことではある」とした上で、「バランスが重要だ」と述べました。そして「それを実証しているのが国際宇宙ステーションだ」と話し、現在の15カ国による国際宇宙ステーションの協力のあり方が、今後の中国やインドなどとの協調の“下敷き”になるという認識を示しています。「すべてはこれから」…そんな印象の会合でもありました。

一方、閣僚級会合に前後してサイドイベントも数々開かれ、そこで披歴された取り組みには、興味深いものがありました。構想や提案の域を出ていないものもありますが、きたる月探査に向けて技術や能力を研鑽していこう…そんな気概が感じられました。

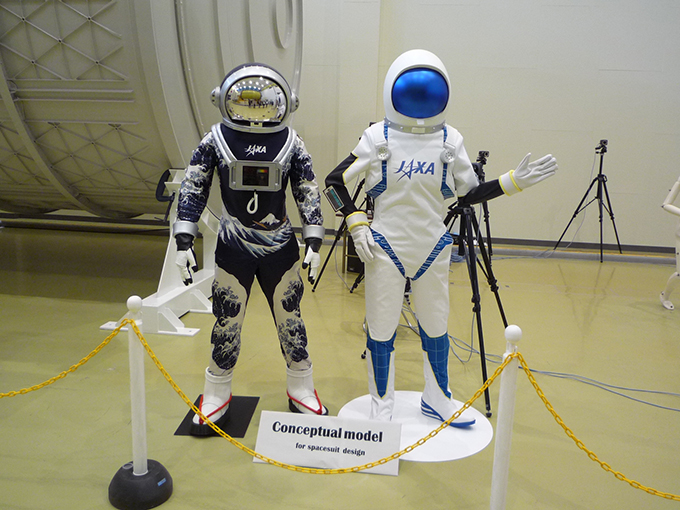

サイトツアーでは参加者も宇宙服の中に…和やかな雰囲気

「生物や微生物を宇宙で育てて、長期滞在のための宇宙食をつくる」

20~30代の若手による議論では、宇宙に関する様々なアイデアが出されました。その中で優秀と認められたのが上記のアイデア。議論にはメンター=助言者として大西卓哉宇宙飛行士も参加しました。「一度宇宙に行っているので、頭が固まってしまっている。反省しながら聞いていた」という大西さん。微生物を宇宙で育てるアイデアも、「宇宙では微生物や菌類はできるだけ持ち込まないようにやっているので、逆に新鮮だった」と感慨深げでした。参加したメンバーは必ずしも宇宙に直接関係のある分野の人ばかりではありません。鉄道・ホテル会社で「新規事業」を模索するために来た男性、デジタルカメラのソフトウェアを開発している技術者が個人的に参加しているケースもありました。

水再生装置のモックアップ きょうのコーヒーが”あす”のコーヒーに

「きょうのコーヒーが“あす”のコーヒーになる」

ISEFの参加メンバーを対象に実施されたJAXA筑波宇宙センターのサイトツアーでは、若田光一宇宙飛行士がこのようなジョークで参加者を笑わせていました。紹介したのは水再生装置のモックアップ。宇宙飛行士が排せつした尿などを真水に変えて再利用できるという装置です。あすのコーヒー…なるほどの表現です。実際にステーションでも使われたことがあり、2009年、若田さんが宇宙滞在時、再生水で「Cheers!」と乾杯していたことを思い出します。当時、関係者に聞いた話では、あまりに純水過ぎて、飲料水としてはあまりおいしくなかったそうです。確かにミネラルなどの“不純物”がある方がおいしいと言いますが…参加者からは「再生水の味はどうでしたか」という質問もあり、若田さんは「日本が取り組もうとしている技術に関心があったと思う」と話していました。

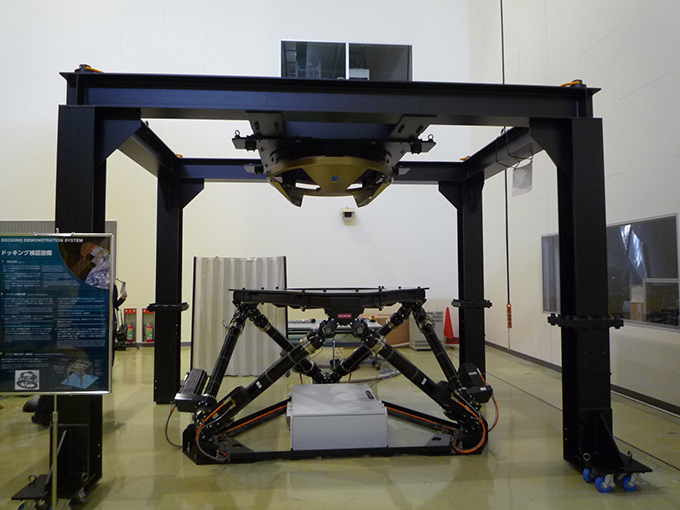

ドッキング検証設備 将来「完全自力のドッキング」なるか?

将来居住モジュール 月探査も視野に入れる

このほか、宇宙ステーション試験棟展示室ではこんな装置がありました。月探査などを想定した将来居住モジュール、重力発生装置を搭載し、地球上に近い生活を想定しているそうです。住宅メーカーのミサワホームなどが取り組んでおり、これが月探査ステーションとして、月周辺を回ることになるのか…期待が膨らみます。

巨大な蛇腹のような装置はドッキング検証設備、現在、「こうのとり」などの補給船はステーションの近くまでは“自力”で近づきますが、その後はロボットアームでつかんでドッキングさせます。一方、この設備はロボットアームを使わず、“完全自力”でドッキングすることを目指します。関係者は2022年めどで実証実験を、月探査ももちろん視野に入れていると話していました。繊細なロボットアーム操作技能を必要とする宇宙飛行士の負担が減ることになりますが、油井亀美也宇宙飛行士は「ロボットアームの操縦も好きなので」…なるほどそんな声もあります。自動車でも「自動運転になると運転する楽しさがなくなる」と言われますが、それと同じ感覚なのかもしれません。

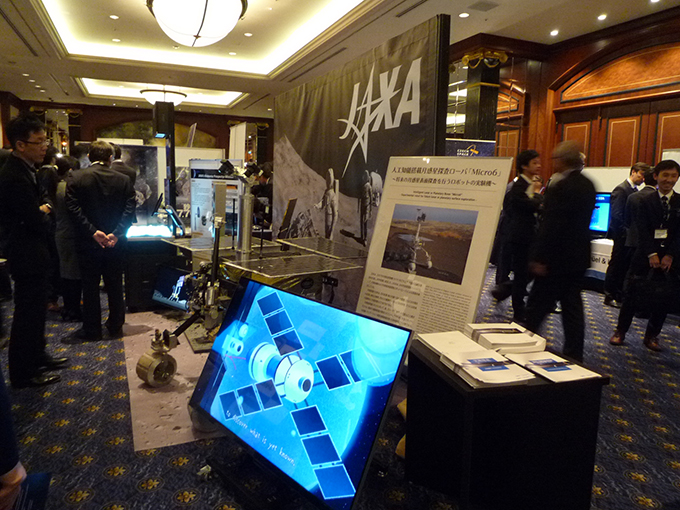

宇宙開発の分野でもAIやロボットは重要な要素技術になるだろう

宇宙エレベーターの構想も 産業分野の議論の様子

そのほか、産業分野での議論もありました。「人類始まって以来の大きな構造物になると思う」…2050年を目標とした宇宙エレベーターの建設に大手ゼネコン・大林組が意欲を見せています。スパイバーという新興企業はくもの糸を活用した強靭な繊維の開発に成功、宇宙分野活用に向けた研究を続けています。

「技術を確立しておかないとつくりたくてもつくれない時代が必ずやってくる」…ある企業の担当者はこのように話します。月・惑星探査については実現にまだまだ長い道のりが控えていますが、決して夢物語ではないと企業関係者は考えているようです。一方で、「いろんな人が一緒にやってみたいという環境をつくることも課題」…こんな現実的な声もありました。こうした企業の取り組みについては、今後も追いかけていきたいと思います。

宇宙服のコンセプトモデル ファッション専門学校の「モード学園」がデザイン

“礎”となる取り組みは粛々と進んでいる…ISEF周辺のイベントを取材し、そんな印象を強くしました。