「バス停を撮り続ける写真家」が、いま感じる「公共交通の格差」

公開: 更新:

それぞれの朝は、それぞれの物語を連れてやってきます。

写真家・柴田秀一郎さん(本人提供)

東京・杉並区にお住まいの、柴田秀一郎さん。大学卒業後、会社員と写真家の2足のわらじを履き続けている58歳です。柴田さんと写真との出会いは、中学生のときでした。

平凡社の百科事典をめくっていると、上半身が裸で、下半身だけ衣服を身に着けている4人の家族が写った写真が目に止まりました。調べてみると、当時、第一線で活躍していた写真家の深瀬昌久さんが撮った写真でした。

「どうしてこの写真は、こんなにも力強いのだろう……」

柴田さんの個展会場の様子(撮影:柴田秀一郎さん)

柴田さんはあまりの衝撃に、深瀬さんの写真が夢にまで出てきました。すぐに家のカメラを借りて、写真を撮りたい衝動に駆られましたが、当時はまだ中学生。ポートレートモデルの方を雇うようなお金はありません。

家に近い場所で撮れて、動きがあり、何度もシャッターチャンスがある被写体……それは「鉄道」でした。蒸気機関車には間に合いませんでしたが、まだ東京の郊外を走っていた茶色の“国電”や、時には静岡へ足を伸ばし、2枚窓の湘南電車を撮ることに青春時代を捧げました。

柴田さんが本格的に写真の道を目指したのは、32歳のころでした。友人同士の発表会で、京都の染物職人さんの写真を撮ったことをきっかけに、少年時代の写真熱が再び燃え上がりました。そんな折、専門学校の1年生による写真展を見て、一念発起します。

「学校に1年通ってこの写真が撮れるなら、自分も写真家になれるはずだ」

柴田さんの個展会場の様子(撮影:柴田秀一郎さん)

柴田さんは会社勤めの傍ら、写真の専門学校に通い始めます。ところが、そこは本気で写真を生業にしようという人たちの集団。同期の仲間はどんどん個展を開いて、写真集も出版し、焦りだけが募りました。

気が付けば5年目を迎えていたころ、1枚の写真が先生の目に止まりました。それは何気ない気持ちで撮った、埼玉・川越の古い街並みのなかにあるバス停で、物憂げにバスを待つ1人の女性の写真。初めて褒められた写真に自信を持った柴田さんは、心に決めました。

「自分の写真のテーマはバス停だ。バス停を撮り続けていこう」

いよいよ、写真家・柴田秀一郎さんによる全国「バス停」行脚が始まりました。

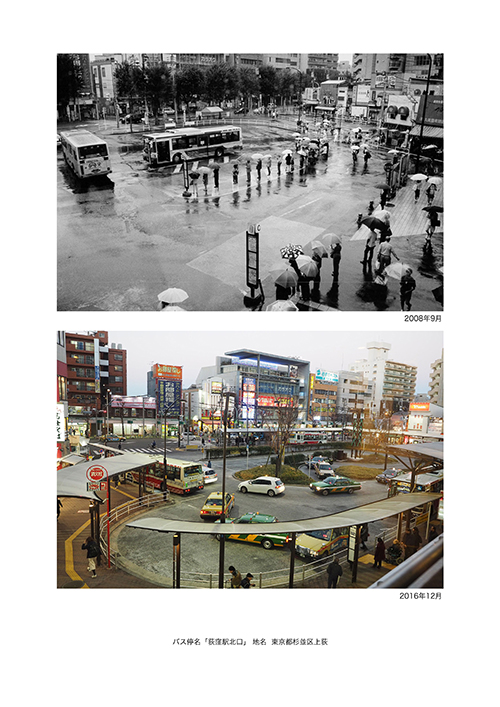

東京都杉並区「荻窪駅北口バス停」(写真上:2008年/写真下:2016年) 撮影:柴田秀一郎さん

会社では営業職として、関東と福島、新潟をよく訪れていた柴田さん。営業車には撮影機材一式を積み込み、仕事がひと息つくと郊外のバス停を訪ねて、さまざまなバス停を撮り溜めていきました。また休みの日には、その他の地域へ遠征に繰り出しました。

すると、何気ない「バス停」にも、地域によって違いがあることがわかってきました。雪国にあるバス停は背の高いポールで、雪に埋もれても目立つようになっています。逆に風の強い地域のバス停は、背の低いポールになっていて、風に飛ばされないような工夫が施されていました。

さらに撮影を続けると、1つ1つのバス停にも「人相」のような「相」があり、「性格」のようなものを帯びていることが感じられるようになってきました。本当に地域の皆さんに愛されているバス停は、背景となる景色も美しく、きれいに清掃も行き届いているのです。

長崎県諫早市「フルーツバス停」(写真上:2007年/写真下:2021年) 撮影:柴田秀一郎さん

柴田さんが忘れられないバス停の1つに、長崎県諫早市の海沿いにある、フルーツの形をした待合室を持つ停留所があります。1年を通じて潮風を浴び続け、日差しも強い場所にあるバス停なのに、訪れるといつもピカピカで、地元の家族連れの方も立ち寄る観光名所になっています。

柴田さんはいま、東京・新宿でバス停の写真を集めた個展を開いています。テーマは、同じバス停の10年・20年前の写真と、ここ最近の写真の比較。実はこの10年あまりで、バス停を取り巻く風景は大きく変わりました。

首都圏やその近郊のバス停は、屋根が付いたり、ターミナルが整備されたり、バスの接近情報がわかる停留所が増えました。一方、地方のバス停は、より簡素になったり、バス路線の廃止によってバス停そのものがなくなった場合もあります。

福島県いわき市「天の川バス停」(写真上:2001年/写真下:2016年) 撮影:柴田秀一郎さん

大都市と、それ以外の地域で「公共交通の格差」が広がってしまっていることに、柴田さんも危機感を覚えると言います。

最近、かつて撮影したバス停の写真に写り込んでいた1匹の「犬」の情報が、SNSを通じて柴田さんのもとへ届けられました。撮影したときは「野良犬かな」と思っていた犬が、実は地元では有名な飼い主さんの飼い犬だったと、ファンの方が教えてくれました。

「1枚の写真からつながる縁もあるんです。だからまた1枚、撮りたいと思うんです」

これからも移り変わっていく「バス停」の風景を求めて、柴田さんの旅は続きます。