クルマが目指すもう一つの姿

公開: 更新:

【報道部畑中デスクの独り言 第64回】

横浜市内に改札されたヤナセクラシックカーセンター 開所式には往年の名車がズラリ

輸入車販売を手掛けるヤナセが往年の名車を修復・復元する「クラシックカーセンター」を横浜市内に開設し、6月22日に開所式が行われました。

修復・復元…英語では「Restore=レストア」と訳され、自動車の世界ではこの言葉の方が一般的です。諸機能を直す「修理」(Repair=リペア)とは違い、内外装も新品に近い状態にするこの作業は、クルマの歴史をよみがえらせることでもあります。レストアはこれまで主に中小の専門業者が行っていますが、このような大手のディーラーが事業として本腰を上げるのは国内では異例のことと言えます。

VWタイプⅠ(ビートル)1952年式 当時のVWの最高責任者来日の際に持ち込んだものの1台と言われる

このレストア作業、並大抵のことではありません。関係者によると、最も頭を悩ますのが部品。当時のものがなかなか入手できないと言います。特に近年の車は、外装部品は軽量化、加工のしやすさという面から、樹脂製の一体成型品が増えています。以前取材したある最新車両の発表会では、リアゲート(荷物室のドア)でさえも鉄板が使われておらず、マグネットでできたステッカーを貼れなかったことに驚いたことがあります。一方、このころのバンパーやラジエーターグリル、ヘッドライトカバーなどはほぼ金属製、美しく重量感がある反面、非常に手間のかかる加工を行ったものも多く、こういったことも部品の入手を難しくしています。部品調達はこれまでの輸入車販売などで培ったノウハウを生かす「腕の見せ所」となるわけです。

(左)メルセデス・ベンツ W136 170SカブリオレB 1951年式 戦後復興後のベンツ(右)メルセデス・ベンツ W136 170SカブリオレBの室内 レザーシートが贅沢な雰囲気

そして、もう一つの腕の見せ所は塗装技術。ボディの外板などはいざとなれば板金を使った自作という手はありますが、それができても塗装が周囲と違えば、雰囲気は台無しです。オールペン、つまり全塗装をする場合もありますが、このころの塗装は実は何層にもわたって塗り重ねられており、非常にコストがかかっていることを思い知らされると関係者は話します。一筋縄ではいかない高度な調色技術が要求されますし、ヤナセではその調色を万全なものとするために、自然光の状況で発色をチェックするということです。塗料開発にはアメリカのアクサルタという会社も参画しています。これまたノウハウの一つ、展示されていた車両はどれも重厚な色彩を放っていました。

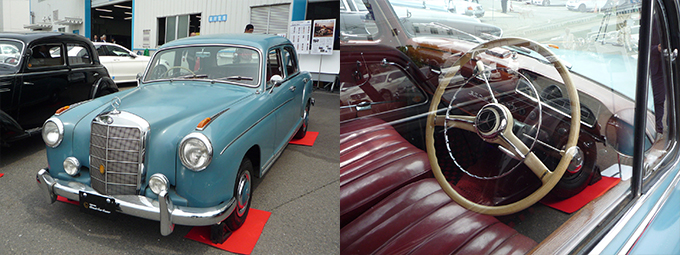

(左)メルセデス・ベンツ W180Ⅱ220S(ボントン)1958年式(右)メルセデス・ベンツ W180Ⅱ220S(ボントン)の室内 ステアリング奥にある横長のメーターは通称「ラジオメーター」と呼ばれる

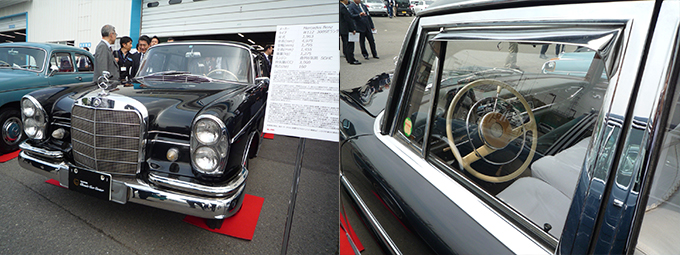

式典の会場には時代を駆け抜けたメルセデス・ベンツやフォルクスワーゲンが展示されていました。クラシックカーについて、ヤナセでは30年以上前の車を「オールドタイマー」、20~30年前の車を「ヤングタイマー」と呼んでいます。展示車の中で印象的だったのは、かの吉田茂元首相も乗ったという1963年式のベンツ「W112型」。ヘッドライトが縦に二段重ねになっている、いわゆる「縦目のベンツ」です。ベンツは今でも街で見ると、「あ、ベンツだ」と一目でわかりますが、この縦目はカッコよさもさることながら、思わず「ハハーっ」とひれ伏してしまいそうな威厳を感じます。オーナーの歴史がそのようにさせるのでしょうか。

(左)この迫力! 吉田茂元首相も乗ったという「縦目」メルセデス・ベンツ W112型300SEラング 1963年式(右)メルセデス・ベンツW112型 縦形のメーターは珍しい

デジタル化、電動化、自動化、モビリティ革命…ヤナセの井出健義社長は式典でのあいさつで、「100年に一度の変革期」と言われる昨今の自動車業界の状況を「本流」と認めながらも、このように語りました。

「クルマは必ずしも人やモノの移動手段だけではない。走ってわくわくするドライブはクルマの一つの価値として必ず残る」

「“モノ”の消費から“コト”の消費に移っていると言われるが、走る喜びを感じるクルマ、見て胸がときめくクルマ、それこそコトの消費ではないか」

「ニッチな小さな流れかもしれない。それでもそういうクルマを求めているお客さまのニーズに応えることにした」

メルセデス・ベンツ R107型560SL 1989年式 私が「ベンツ」で思い浮かぶものの一つがこのモデル

次世代自動車社会のキーワード、CASE=Connected(つながる車)、Autonomous(自動運転)、Sharing(シェアリング)、Electric(電動化)…これは小欄でも何度か取り上げたことがありますが、自動車業界が大きく変わりつつある一方で、これまで育んできたクルマの技術や歴史、文化はどうなるのか、守るべき、伝えていくべきことがあるのではないか…ヤナセの今回の取り組みは、業界の急速な流れに対する一つのアンチテーゼに見えます。

開所式でテープカット ヤナセ・井出健義社長(最左端)

一方で、変革の渦中にある側の自動車メーカー、トヨタ自動車の豊田章男社長は「クルマは愛車と呼ばれるように“愛”がつく工業製品」と、事あるごとに口にしています。加えて電気自動車の課題の一つに「クルマの味づくり」を挙げています。「100年に一度の変革」に取り組みながら、これまでのクルマの良さをいかにして守っていくか、模索している様子がうかがえます。

サービススタッフのメンバー まさにクルマを扱う「プロ中のプロ」だ

そう考えますと、国内最大手の自動車メーカーの動きも、国内屈指の輸入車販売老舗の取り組みも、100年に1度の変革も、旧車の世界を守ることも、何やら「コインの裏表」の関係にあるように思えます。コモディティ(汎用品)化に対する危機感とでも申しましょうか。クルマを扱うプロとしてかける思いは同じなのではないでしょうか。「根っこはブレない」…その姿勢はクルマにとって一番大切なものであったりします。

ヤナセの「クラシックセンター」、当面はヨーロッパ車の修復が中心ですが、将来は車両の販売も目指すということです。