どこか頭の片隅に……、大規模噴火への心構え

公開: 更新:

ニッポン放送報道部畑中デスクのニュースコラム「報道部畑中デスクの独り言」(第416回)

大型連休が終わりました。風光明媚なスポットを楽しんだ方もいらっしゃると思います。

今回は防災の話です。火山の大規模な噴火により、広い範囲に被害が及ぶ火山灰の情報発信に関し、気象庁が行った有識者検討会の報告書が先日まとまりました。

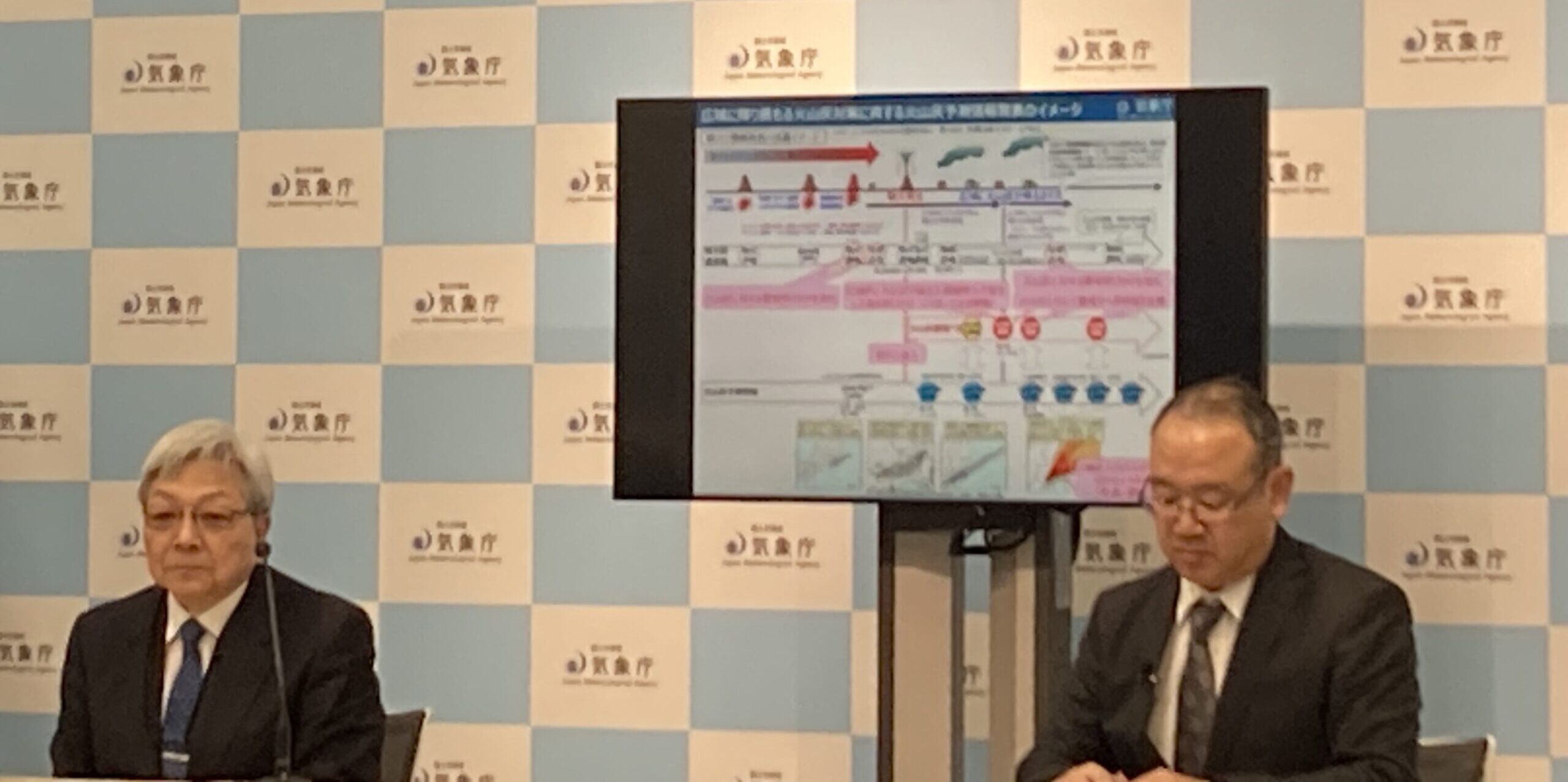

気象庁検討会の藤井座長(左)から報告書が手交された(2025年4月25日)

報告書では、噴煙高度が1万mを超え、30分以上続くような噴火が起きた場合、「広い範囲で火山灰が降る恐れがある大規模噴火が発生した」と呼びかけることを想定しています。さらに、これまでの噴火予報に加え、内閣府が策定したガイドラインに基づき、重大な災害が起こる恐れが高まった場合に火山灰警報や注意報(いずれも仮称)を発表すると提言しています。

この警報・注意報は大規模な噴火でなくても発表する可能性があります。例えば、注意報に関しては現在も鹿児島県の桜島周辺では高い頻度で発表のレベルになるということです。

具体的には噴火後に降り積もる火山灰の量を0.1mm、3cm、30cmの3段階に分け、噴火後、累積で3cm以上降り積もると予想される場合に市町村単位で「火山灰警報」を、0.1mm以上3cmの場合は「火山灰注意報」を発表するとしています。加えて30cm以上の場合に「より強い呼びかけ」を行いますが、呼びかけの方法については特別警報なども選択肢としながら、避難行動などとのすり合わせが必要で、今後の検討課題となります。内閣府のガイドラインでは首都圏の広域降灰対策として、30cm以上の場合は原則避難としています。

大規模噴火は全国を対象にしており、特定の火山を指しているものではありませんが、気象庁の報告書では広い範囲で火山灰が降り積もった例として富士山を挙げています。富士山はご存知の通り、活火山の一つ。1707年の「宝永噴火」以降、300年以上噴火は発生していません。

宝永噴火、報告書によれば、発生から停止まで16日間に及びました。火山灰は火口から10km離れた静岡県小山町で300cm、50km離れた神奈川県伊勢原市で30cm、120km離れた千葉県市原市でも8cm降り積もったということです。「江戸が暗闇に包まれた」とする文献が残っているほか、気象庁の検討会でも同様の噴火が起こった場合、東京が数時間に暗闇に包まれる可能性があることが有識者から指摘されました。さらに、宝永噴火では噴煙や火山灰だけでなく、噴火前の前兆として鳴動や地震、噴火の際には噴石、火山弾、火柱、空振、雷などが発生したとされています。

とは言え、検討会座長で東京大学の藤井敏嗣名誉教授は記者会見で、富士山だけでなく、どの火山でも起こり得ると言います。どんなことが起こるのか……、普段からの啓発、意識付けが必要だと話しました。

気象庁で行われた記者会見

「マグマが大規模に噴出することになれば、どこにも可能性がある。いまはたまたま静かなだけ。突然、得体の知れない黒い雲が頭上にワッときて、何も見えなくなって石の粉が降ってくるようなことが起こり得る。慌てなくても済むように、気象庁、内閣府、メディアも普段から啓発活動をもやってもらうことが重要」

一方、運用の実現にはまだまだ数々のハードルが待っています。システムの開発、周知の徹底など詳細な検討が必要になります。何よりも自治体の態勢は大きなカギを握ります。

「情報を出した時にどうしたらいいのか、あらかじめ想定しておく必要がある。起こる前の関係市町村との協議も必要。調整にかなり時間がかかるのではないか」(藤井座長)

ひとたび大規模噴火が起こると、火山灰による被害は甚大になることが予想されます。まずは家屋の倒壊、雪の重みで家を押しつぶされる被害はしばしばありますが、火山灰は雪と違って溶けることがなく、屋根に積もり続ければ重量は増大します。さらに水が混ざると固まってセメントのようになるため、さらに重くのしかかり、家屋倒壊のリスクが高まります。また、溶けることがない火山灰は下水道に入ると排水管を詰まらせてしまいます。降灰が終わったからと言って「水に流す」ことができず、“人海戦術”で除去するしか方法がないということになります。

さらに、火山灰の影響はこれまでの気象災害の枠を大きく超える可能性があります。例えば0.1mmで鉄道の運行停止、ぜんそく患者らの症状悪化、3cmで二輪駆動車が通行不能になる恐れがあります。また、火山灰の粒子により、コンピュータの機能が停止し、都市インフラがマヒする恐れも指摘されています。気象庁によれば、こうした各事象のシミュレーションは気象庁の検討とは別に、内閣府を含む各省庁で行うということです。

気象庁では火山灰情報の運用について、早ければ数年後を目指すとしています。藤井座長は「ちゃんとして運用されるまでは大きな噴火は起こってほしくない」と話します。大規模噴火は直ちに起こる現象ではないにせよ、日本は111の活火山が存在する「火山国」、決して夢物語でないことを特に都会に住む方々は頭に入れておく必要があるでしょう。

(了)