「凌風丸」4代目に! 日本の海洋気象観測を担う

公開: 更新:

「報道部畑中デスクの独り言」(第369回)

ニッポン放送報道部畑中デスクのニュースコラム。今回は、4代目となった気象庁の新たな海洋気象観測船「凌風丸」について---

4代目凌風丸

気象庁の気象観測船「凌風丸」が4代目となり、内部が報道陣に公開されました。

4代目凌風丸(右) 左は啓風丸

4月24日、東京・台場の海岸に凌風丸はもう一隻の観測船「啓風丸」とともに停泊していました。新調されたばかりということもあり、白い壁面は鮮やか、内部のフローリング調の廊下は“新築マンション”のようなにおいがしました。

甲板から見たレーダーマスト

甲板に出ると、そのシンボルともいえるレーダーマストが見えます。レーダーが設置されたマスト……白い金属パイプの構造物ですが、その頂上部の端に直径約20cmの円盤が2枚設置されていました。これ、GNSSアンテナと呼ばれるものです。

マスト上端にある2枚のGNSSアンテナ

GNSSアンテナは本来、カーナビなどの測位システムに使われます。GPSなどの測位衛星から送信される電波を受信しますが、その電波は大気中の水蒸気によって遅れる性質を持っています(時差にして1億分の1の単位)。その差を利用し、大気中の水蒸気量を観測しようというものです。

昨今、出水期に顕在化することが多い線状降水帯、この予測に必要なのが、海上から流入する水蒸気量の把握です。このアンテナが線状降水帯の予測に大きく寄与するというわけです。

「これからの出水期、6月から10月は啓風丸と協力し、主に九州西方において、線状降水帯の発生に目を光らせる。線状降水帯の正確な予測につながり、わが国の大雨災害の減少、その下支えの仕事につながればと思う」(気象庁大気海洋部・矢野俊彦主任技術専門官)

女性区画に設けられた専用の浴室

凌風丸には時代に即した設計もいくつかみられます。今回、船内には女性専用の区画も設けられました。トイレ、浴室、洗濯機、そして、女性観測員室2部屋……この区画は「男子禁制」です。

女性の船員が増え、いまは6人乗船することもあるそうです。これまでトイレと風呂が小さいものが1つずつだったところ、今回複数できたことで、快適度がぐっと上がりました。

「非常に快適で楽。いろいろ考えなくていいので。風呂の時間がバッティングすることもない。洗濯もいつでもできる」

航海士の女性職員、長谷川紬さんはこのように話します。

ランドリーも女性専用スペースができた

実は7年前にもう一隻の観測船「啓風丸」に体験乗船する機会があり、小欄でも詳しく取り上げました。7年前の小欄を引用すると……観測船の女性参加が始まったのはごく最近で2016年のことです。かつて男性だけだったころは、入浴後、船員がタオル1枚で廊下を歩いていたこともあったとか。一方で女性船員は男性の個室前の廊下を何も考えず通り過ぎていたそうで、そんな“配慮”からも解放されそうです。いろいろ考えなくていいので……まさに実感だと思います。

「女性もたくさん乗ってもらっていろんな観測ができたらと思う」(長谷川さん)

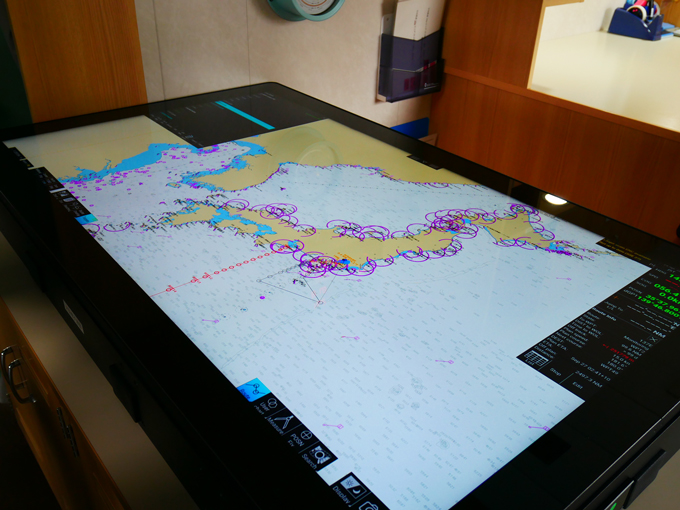

操舵室

操舵室は当然、最新の機器が採用されていますが、ひときわ目を引いたのは海図です。これまでの紙海図から電子海図になりました。タッチパネルディスプレイで拡大や地図のスクロールも自由自在。運航業務の効率化や安全性の向上が期待されます。

操舵室には電子海図が導入された

紙は更新の際は赤を入れるなど煩雑な作業が必要で、書いたら書いた分汚れます。また、何といってもかさばります。電子海図は海上保安庁からの情報をインストールすれば更新されます。また、2地点の距離と時間の関係も、2点をプロットすれば自動的にわかります。一方、「使いきれていないところもあり、慣れていない」と話す担当者。電子化については慣れが必要であることはどんな仕事も同じのようです。

CTDの採水部 説明する矢野敏彦主任技術専門官

水質分析のために海水をくみ上げるCTD(Conductivity Temperature Depth Profiler=電気伝導度水温水深計)も公開されました。7年前の体験乗船のことを思い出しました。この装置の操作にはまさに職人芸が求められます。観測範囲は最大水深6000m、海水の流れを見ながらクレーンとワイヤーを使って装置を海中に沈めていきますが、この採水作業だけで約6時間かかるそうです。海底にこすって壊れたら一巻の終わり。採水後、分析用の瓶に海水を移し替える作業は極寒の環境で行うこともありますが、手袋をはめるとすべりやすいため素手で行います。肌が荒れても、ハンドクリームはご法度。分析の際にクリームの成分を混入させないためだということです。

水質を分析する観測エリア 理科の実験室の雰囲気

四代目となった凌風丸は報道公開から2日後の4月26日、すでに東京を出港し、本州の南方海域に向かいました。日本で観測船による海上気象観測が始まったのは1921年(大正10年)のこと、100年以上の歴史を持ち、今後も啓風丸とともにその重責を担うことになります。

(了)