【ライター望月の駅弁膝栗毛】

E721系交流電車・普通列車黒磯行

たくさんの電気設備の中を潜り抜けるように黒磯駅に入ってくる東北本線のE721系電車。

E721系電車は、仙台エリアを中心に南東北で活躍する普通列車用の車両です。

3ドアで、ドア横がロングシート、扉間に2つのボックスシートを備えた昔からの近郊形電車らしい内装を備えており、まったりした南東北の鈍行旅を演出してくれます。

でも、この車両が「黒磯」という行先を表示するのは、おそらく今日(10/13)が最後なんです。

205系直流電車

東京から東北本線(宇都宮線)で北上していくと、必ず乗換えが必要となる「黒磯駅」。

列車本数にも差があり、現代版の“白河の関”ともいえる駅でした。

黒磯で普通列車の乗り換えが必要になるのは、「電化」方式の違いによるものです。

黒磯以南は「直流電化」ですので、電車も直流タイプのものが走っています。

しかし、黒磯以北は「交流電化」のため、電車は交流タイプのものが走っているんですね。

黒磯駅

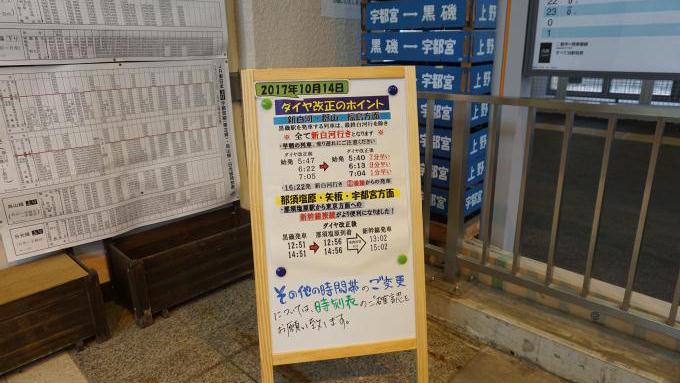

実は明日(10/14)のダイヤ改正から、黒磯発の下り普通列車はほぼ「新白河行」となります。

これは、黒磯駅の信号・電力設備改良工事の進捗によるもの。

黒磯駅は電化されたのが昭和30年代半ばで、交流電化の黎明期ということもあり、線路によって直流と交流、それぞれの電気を流す設備になっていました。

しかし、これでは設備が大掛かりになってしまうため、その後は直流と交流の電気の間にデッドセクション(電気を流さない区間)を設け、交直両方を走れる車両を作って、列車が電気を切り替えるやり方が主流となっていきました。

このため、黒磯駅でも電力設備などを簡素化する工事が行われている訳です。

E531系交直流電車(2015年撮影、水戸線)

今回のダイヤ改正では、黒磯~新白河間にも交直両方を走れるE531系電車が登場します。

同じように交流・直流の切り替えがある「常磐線」でおなじみの電車です。

朝夕の通勤時間帯を中心に活躍する予定で、日中はキハ110系気動車による運行。

ディーゼルカーであれば、電化方式に関係なく、ドコでも走れてコストも抑制。

これはデッドセクションのある羽越本線や、えちごトキめき鉄道などでも見られる光景です。

黒磯駅での駅弁販売風景(2002年11月・フタバ食品、当時の駅弁膝栗毛から)

独特な電気設備のため、黒磯駅では多くの列車が長時間にわたって停車しました。

客車列車や貨物列車では、直流用の電気機関車が切り離され、交流用の電気機関車に交換。

昭和57(1982)年の東北新幹線開業前、たくさん走っていた特急・急行も停車時間がありました。

このため黒磯駅では「駅弁文化」が花開き、2000年代初めまで、高木弁当とフタバ食品という2つの駅弁屋さんが改札前に台車を出してそれぞれの名物駅弁を販売していました。

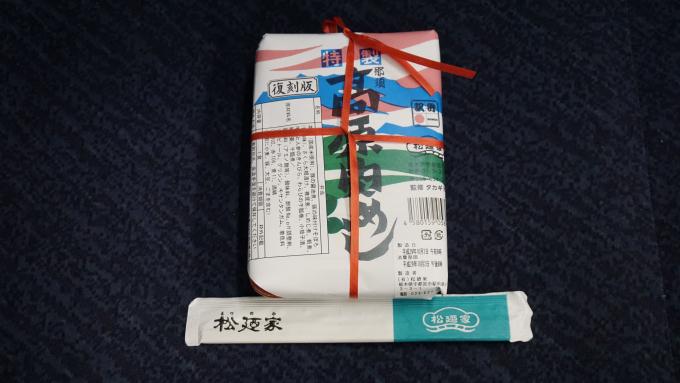

那須高原肉めし

黒磯駅弁・高木弁当の名物だったのが、「那須高原肉めし」です。

実は今、11月末までの予定で、宇都宮駅弁「松廼家」の手で復刻され、「復刻版 特製那須高原肉めし」(840円)として、宇都宮駅などで販売されています。

復刻自体は、栃木の観光キャンペーンに合わせて行われた平成26(2014)年から通算3回目。

現在、東日本エリアで開催されている「駅弁味の陣2017」エントリー駅弁でもあります。

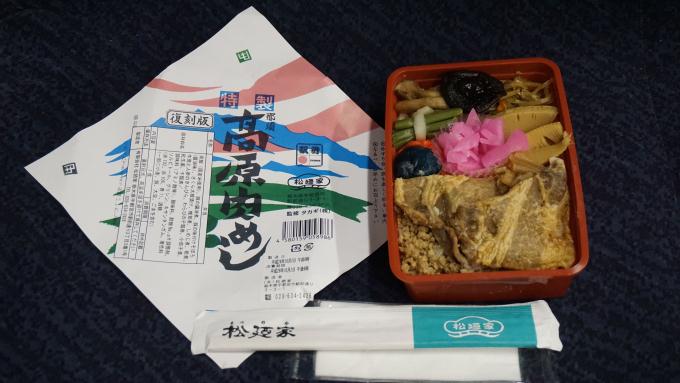

那須高原肉めし

那須連山が描かれた掛け紙はもちろん、赤いプラスチック容器も出来るだけ当時のものに合わせて復刻されました。

味付けご飯の上に、醤油などを使いながら甘めに味付られた豚肉が載り、いっぱいのそぼろ!

これに山菜、椎茸、ゴボウ、カンピョウとおかずもたっぷりで、手にするとズシリとします。

このズシリ感で、私も記憶が甦りました!

高木弁当「那須高原肉めし」掛け紙、筆者が平成12(2000)年に購入したもの

我が家に戻ってファイルを開いてみると・・・私も平成12(2000)年6月17日に買っていました!

記憶を辿ると、当時あった快速「フェアーウェイ」で黒磯へ来て、改札前に高木弁当とフタバ食品、2つの台車が並んでいて、確か「肉」に魅かれて高木弁当の台車に並んだような気がします。

肉めしを手にした時、ほのかな温もりとこのズシリ感があったんですよね。

当時の私のメモを見直すと、「プラスチックの容器に肉がたっぷり!」と書いてありました。

那須高原肉めし

「松廼家」によると、元々は数年前、かつての高木弁当さんにこの容器の在庫が沢山あったため、これを使って何かできるんじゃないかというところから始まった復刻だそう。

実際には劣化が著しく、限りなく似せて新たなものを作ったそうですが、「高原肉めし」のレシピは、元・高木弁当にも全く残っておらず、まずは「松廼家」の担当者の方が記憶などを頼りに調製。

味は高木さんのOKが出るまで何度も作り直して、ようやく出来たのだそうです。

これだけ復刻に情熱を注いでいながら、価格まで終売時と同じ「840円」で復刻!

やっぱり「那須高原肉めし」は、ホントに多くの方に愛されていたんですね。

黒磯駅で発車を待つE721系・普通列車郡山行

昭和30年代から50年代前半にかけて、東北本線の特急・急行が華やかだった時代、“黒磯の肉めし”に舌鼓を打った方も多かったのではないでしょうか。

黒磯駅から駅弁が無くなり、機関車交換が無くなり、交流電車が乗り入れた時代も過去へと移り変わっていきますが、旅を彩った記憶は永遠のもの。

今日、駅弁をいただくなら、間違いなく黒磯駅の記憶と共に「那須高原肉めし」でしょう!

連載情報

ライター望月の駅弁膝栗毛

「駅弁」食べ歩き15年の放送作家が「1日1駅弁」ひたすら紹介!

著者:望月崇史

昭和50(1975)年、静岡県生まれ。早稲田大学在学中から、放送作家に。ラジオ番組をきっかけに始めた全国の駅弁食べ歩きは15年以上、およそ5000個!放送の合間に、ひたすら鉄道に乗り、駅弁を食して温泉に入る生活を送る。ニッポン放送「ライター望月の駅弁膝栗毛」における1日1駅弁のウェブサイト連載をはじめ、「鉄道のある旅」をテーマとした記事の連載を行っている。日本旅のペンクラブ理事。

駅弁ブログ・ライター望月の駅弁いい気分 https://ameblo.jp/ekiben-e-kibun/