軽自動車界のカリスマ逝く これからのスズキ

公開: 更新:

ニッポン放送報道部畑中デスクのニュースコラム「報道部畑中デスクの独り言」(第411回)

カリスマ経営者の「お別れの会」は質素かつ厳かに

スズキの元会長、鈴木修さんが昨年暮れ、94歳でこの世を去りました。4月8日には東京都内で「お別れの会」が開かれ、私も手を合わせてきました。

鈴木修さんの肖像

鈴木修さんは1978年に社長に就任して以来、43年にわたり、トップとしてスズキの経営のかじを取り続けてきました。就任翌年の1979年に47万円の価格で軽商用車「アルト」を大ヒットさせ、1993年には「ワゴンR」で背の高い軽の「ハイトワゴン」というジャンルを確立、また、1982年に進出したインド市場でも確固たる地位を築きました。

お別れの会、祭壇の中央にはにこやかな修元会長の肖像、その下には勲章、無数の花に囲まれていました。関係者によりますと、「質素でありながら厳かな雰囲気、豪華絢爛ではない」、修元会長の遺志だったようです。

祭壇のわきには展示スペースが設けられました。中央には赤の初代アルト、黄色のジムニー。周りには「足跡と経営者人生」と書かれた年表、「お気に入りの品々」のコーナーでは、趣味のゴルフ用品一式、使い込まれた財布や名刺入れ、赤のネクタイ、また、熱烈なドラゴンズファンで、スタジアムジャンパーも展示されていました。

大ヒットとなった初代アルト

何といっても圧巻だったのは「鈴木修語録」、巨大なパネルにまとめられていました。「どこの国でもいいから1番になりたい」「地球上には市場が無限にありますから。歩いて歩いて行動」「忙しくて死ぬ暇がない」……、数々の“名言”が綴られていました。

「修節」からにじみ出る軽自動車への愛情

数々の名言、「修節」については以前、小欄でもお伝えしました。取材で得た代表的なものを改めてご紹介します。

「日本の国民生活は、贅沢に慣れ過ぎているのではないか。節電というより、エネルギーに対する生活を切り詰めるということが必要ではないか」(2011年5月決算会見)

修元会長は常日頃から自分を「中小企業のオヤジ」と話していました。東日本大震災の発生から2か月後の発言は、そんな慎ましさを象徴するものだったと思えます。

数々の鈴木修語録

「修節」から垣間見えるのは軽自動車への愛情です。軽自動車はいまや国内で販売全体の4割近くを占め、もはや「国民車」と言っても過言ではない地位を築いています。しかし、様々なハードルもありました。

「軽は優遇だとは思っていない。ひと様の税金をどうだこうだと言う前に、内政干渉なさる前に、(アメリカは)輸入税の2.5%を撤廃しなさい」(2013年5月決算会見)

TPP=環太平洋連携協定では「非関税障壁」「軽は優遇されている」と指摘されましたが、「内政干渉」と突っぱねました。折りしも世界的な混乱をもたらしているアメリカ・トランプ政権の関税政策、修元会長が存命であれば、この状況をどう語るでしょうか?

「弱い者いじめじゃないのか。こういう考え方がまかり通るのは残念というよりも悲しい」(2013年8月の会見)

軽自動車税の引き上げにも見舞われました。修元会長は公然と批判します。その後、軽自動車税は引き上げられましたが、修節は健在です。

お気に入りの品々

「来年売れ行きが落ちると増税になったからと言われるし、余計売れるとまだ大丈夫と言われたりするので、“ほどほど”に拡販していきたいと思っている」(2013年12月新車発表会)

やはり、ただでは起きぬ……、皮肉で切り返しました。そして、軽自動車税だけではありません。2度の消費税増税などで軽自動車には逆風が吹きます。

「現状はトリプルパンチ、またまた値上げとなれば、何だ? “ダブルダブルパンチ”」(2014年11月決算会見後、記者団に対して)

“造語”も生まれ、周囲は笑いに包まれました。

軽自動車への愛情を示す発言で最も象徴的だったのはこのフレーズだったと思います。

「限られた中で挑戦した軽自動車は“芸術品”」(2013年2月新車発表会)

鈴木修さんは熱烈なドラゴンズファンだった

そんなスズキも、「100年に一度の大変革」と言われる自動車業界の競争激化に備え、2016年10月、トヨタ自動車との提携に踏み切ります。

「従来から取り組んできた伝統的な自動車技術を磨いていくのみでは将来は危ういことを理解していた。両社でいかなることができるのか協議をしてみようということになった」

それから4年あまり。2021年2月、緊急の記者会見が開かれ、修会長の退任が正式に発表されました。まだまだ矍鑠としていましたが、口ぶりは年輪を感じさせるものでした。 会長・社長を40年以上、私はなぜそこまで続けられたのかを聞きました。

「生きがいは“仕事”。人間は仕事を放棄したら死んでしまえということ。挑戦することは人生である。皆さんも仕事をし続けてください。バイバイ」

記者として、修元会長に関われたこと、そのご縁に感謝したいと思います。

何を継ぎ、何を捨てるのか?カリスマなき今後のスズキ

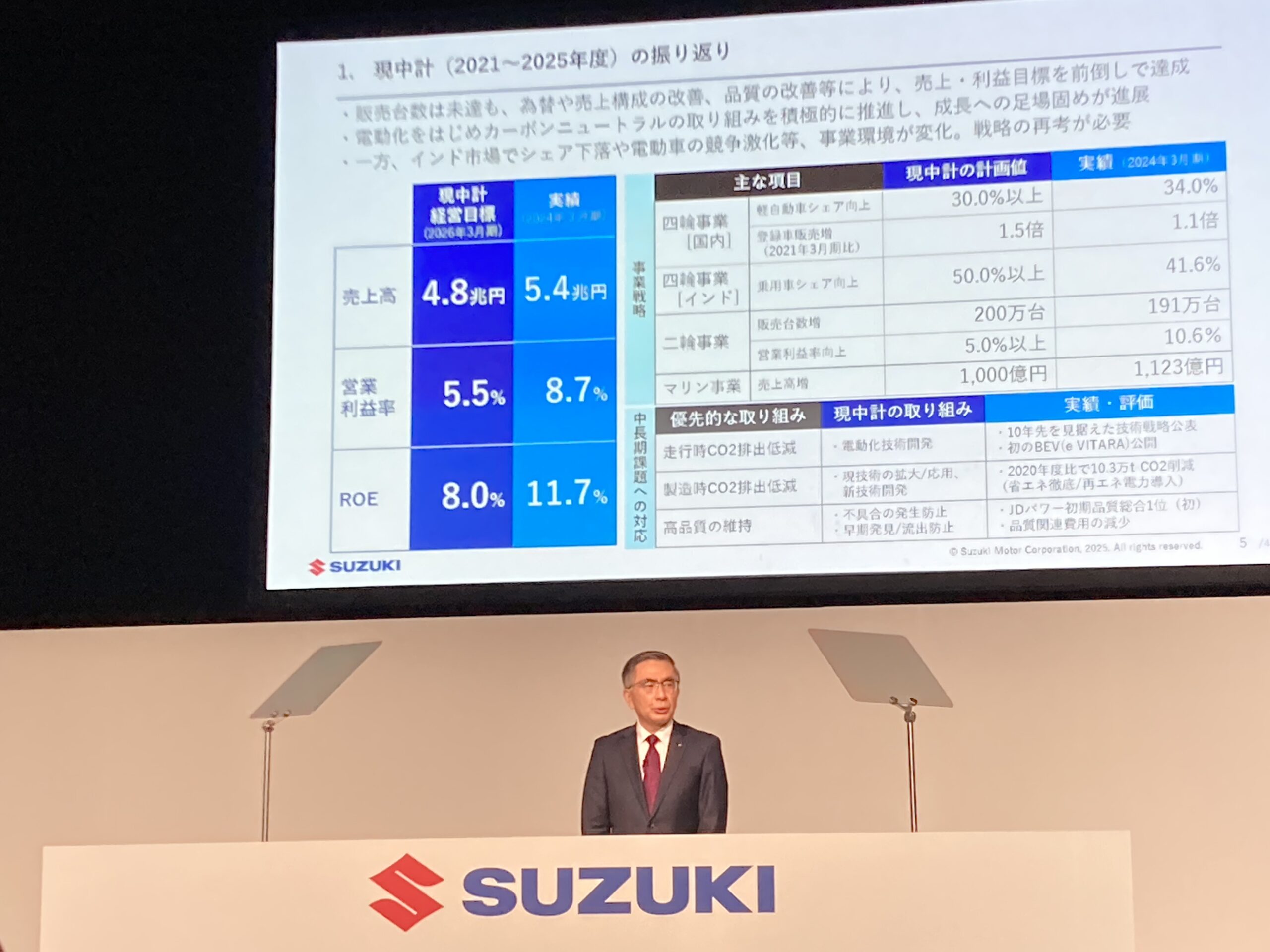

2025年2月、スズキは中期経営計画を発表しました。現在5兆円前後の売上高を2030年度には8兆円に、営業利益率は10%というかなり野心的な目標です。世界販売を2024年度の316万台から、420万台に拡大する目標も掲げました。

2月20日に開かれた中期経営計画説明会

「2025年はすべてのスズキの社員にとって、鈴木修相談役のいない初めての年を経験する。スズキはこれからも進化し続ける」

鈴木俊宏社長が説明会冒頭でこのように決意を述べました。世界販売の中でもインドは、修元会長の名言「どこの国でもいいから1番になりたい」をまさに具現化した市場です。今後も「成長のエンジンとなる最重要市場」と位置づけ、179万台から254万台への拡大を目指します。さらに、中東5%、アフリカ10%のシェアを掲げ、「次なるインドを見つけていく」としています。

そして、日本市場、国内シェア2位を継続していくと明言しました。2024年のスズキの国内販売台数は72万台あまりで、トヨタ自動車に次いで2位をキープしました。このうち、軽自動車は60万台近くでライバルのダイハツ工業が不祥事で台数を落としたこともありトップ。一方で、軽自動車以外の登録車も12万6000台あまりを売り上げ、トヨタ、ホンダ、日産に次いで4位につけています。「軽自動車は芸術品」という名言を残した修元会長ですが、国内市場においてはすでに新たなステージに入っていると言えるでしょう。

「いい教師でもあり、反面教師でもある。継ぐところは継がなくてはいけないし、捨てるべきところは捨てたい」

鈴木俊宏社長

説明会で長男である鈴木俊宏社長に対し、父親である修元会長について質問したところ、こんな答えが返ってきました。俊宏社長は「厳しい指導があり、思うように経営できなかった」とも振り返ります。2人にしかわからない親子の関係、そんな側面も「反面教師」の一言に象徴されていたのかもしれません。

スズキの社是とは「お客様の立場になって価値ある製品を作ろう」「協力一致清新な会社を建設しよう」「自己の向上につとめ常に意欲的に前進しよう」というもの。また、3つの行動理念とは「小さく」「少なく」「軽く」「短く」「美しく」を意味する「小・少・軽・短・美」「現場・現物・現実」そして「中小企業型経営」になります。

俊宏社長の「継ぐものは継ぎ、捨てるものは捨てる」、それがどのように具体化するかは今後注目ですが、ユーザーに寄り添った、地に足の着いた姿勢は間違いなく継ぐべきものと思います。お別れの会の後、俊宏社長は「信念とやる気を受け継いで、スズキを発展させていくことが私たちの恩返しだと思っている」というコメントを発表しています。

俊宏社長を中心とした集団指導体制は「チーム・スズキ」と名付けられました。「トップダウン」だった修元会長が相談役に退いてから4年、俊宏社長就任からはまもなく10年を数えます。

(了)