日産EVの草分け、今度こそ「三度目の正直」なるか?

公開: 更新:

ニッポン放送報道部畑中デスクのニュースコラム「報道部畑中デスクの独り言」(第439回)

■EVの草分けも“三代目”……、日産復活のトリガーになるか?

経営再建中の日産自動車は新体制以降、いくつかの新型車を明らかにしていますが、その中の一つ、新型リーフの日本仕様の発表会が開かれました。10月8日、東京・有明のホール。白いスクリーンカーテンが落とされるとターコイズブルーの新型車両が姿を見せました。15年の歴史を紡ぐべく、ステージ脇には初代と二代目(以下 旧型)が鎮座していました。

日産リーフの国内仕様 力説する執行職の杉本全さん

EV(電気自動車)の草分け的存在である日産リーフもはや3代目、全面改良は2017年以来8年ぶりです。新型はフル充電で走れる距離が最大702kmとなりました。これは旧型のおよそ1.5倍で、ルート距離で言えば東京から青森まで無充電で走れる計算になります。充電速度も改善し、最短35分で電池の残量を10%の状態から80%まで充電できるということです。

そのほか、EVの“弱点”として、エンジンの排熱が利用できない点が指摘されていました。暖房やバッテリー温度を上げるために電気で熱をつくる必要があり、これが航続距離や充電性能の低下につながっていましたが、これも充電中の熱をバッテリーの昇温に活用したり、モーターやバッテリーの熱を暖房に使うなどの統合制御システムで克服しているということです。

発表会では初代と二代目のリーフが脇を固めた

「EVはチャレンジし続けている分野で、日産にとって大切なもの。このクルマが本当に市場で受け入れられることが日産復活のトリガーの一つになると信じている」

日本市場担当の杉本全・執行職は力を込めました。また、ここへきて各社がEVに参入していることについても、活性化を歓迎する一方で、「いままで培ってきた立場、位置を絶対譲りたくない。1位の地位にふさわしいクルマをつくってきた」と自信を見せていました。注文は今月17日から受け付け開始、来年1月から順次納車するということです。

試乗会が行われたグランドライブ

■「甘さ抑えた上品な和菓子」のような乗り味?

これに先立ち、試乗会にも足を運びました。場所は先に車両生産終了の方針が決まった追浜工場に隣接するテストコース「グランドライブ」。車両生産終了後も総合研究所、衝突試験場、埠頭は維持されますが、グランドライブもその一つです。

日産は栃木工場や北海道陸別試験場に広大なテストコースを持ちますが、このグランドライブはそれらとは性格を異にします。関係者によりますと、かつては車両テストにも活用していましたが、いまはメディア向け試乗会など、外部への発信用途に使われているということです。コースは公道に近く、追い越し禁止の黄色のライン、制限速度の標識も設置されています。また、小さなバンクはあるものの、今回の試乗会では使用されませんでした。

日産リーフの運転席

EVだけあって、やはり走りはスムーズの一言。100kmで走行可能な直線コースでグーっとアクセルを踏みましたが、なめらかで静か。いやな振動も感じず、ロードノイズが気になるぐらいでした。低速でも高速でも「ゴツゴツ」した感じはなく、常に優しい乗り味です。日本仕様は欧州仕様とは味付けを変えているそうで、乗り心地、ステアリングの程よい重さなど、運転して終始心地よさを感じました。柔らかな室内の風合いも相まって、欧州仕様が「ずっしり重いパウンドケーキ」ならば、日本仕様は「甘さ抑えた上品な和菓子」の風情でしょうか。

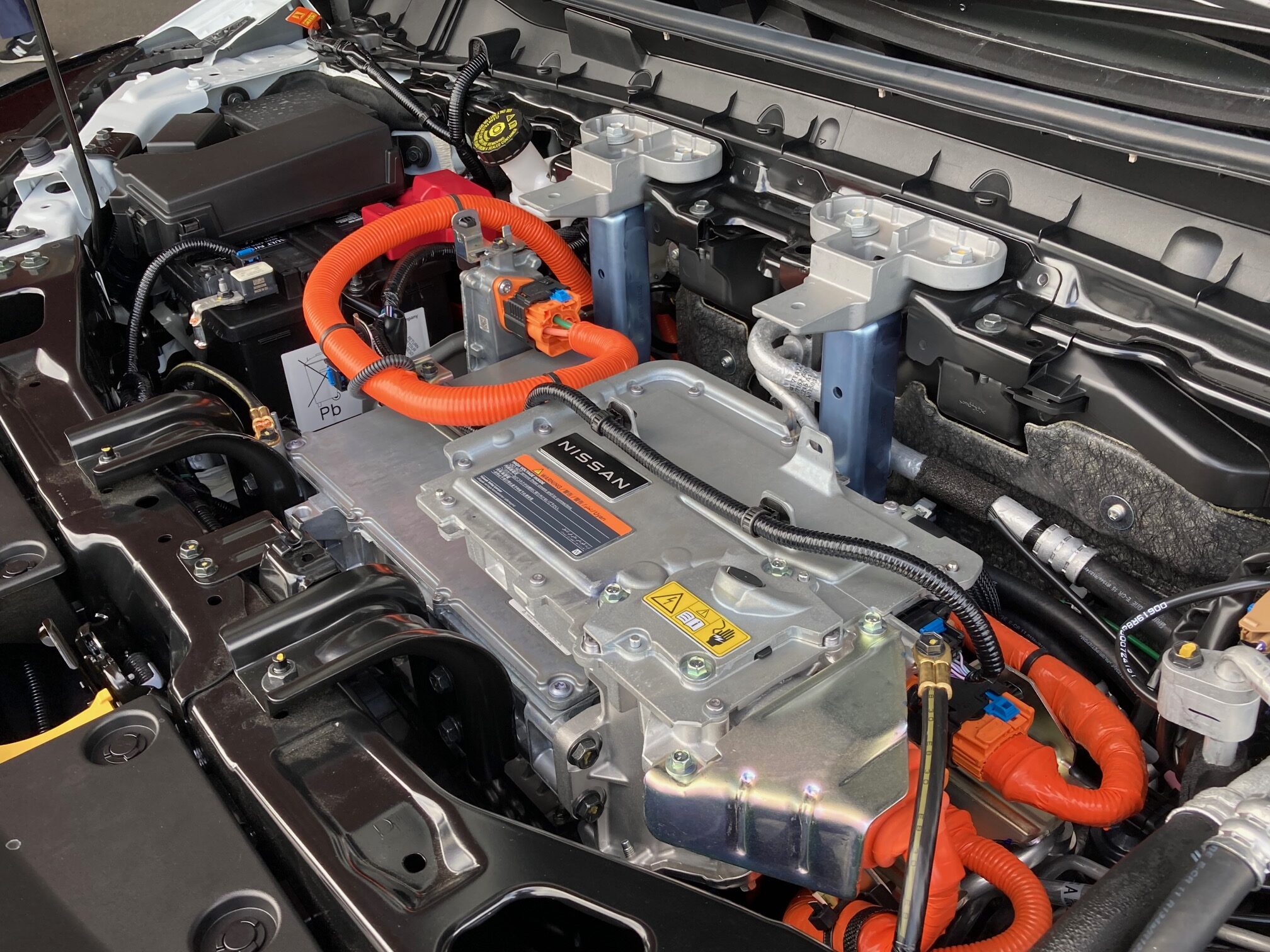

今回のリーフにはモーター、インバーター、減速機を1つのユニットにまとめた「3-in-1(スリーインワン)」構造が採用されました。別々の構造に比べて小型化され、振動も抑えられているということです。優しい乗り味はこんなところも寄与しているようです。

足元の広さにも工夫が凝らされた

このほか、室内で印象的だったのは足元の広さ。センターのコンソール部分はシンプルで、ダッシュボードの下には空間が広がります。これも「3-in-1」のなせる業だそうです。

ユニットの小型化によって、ユニットと室内を仕切る隔壁=バルクヘッドをくり抜き、そこにエアコン関連機器を“埋め込んだ”と言います。本来、室内に張り出しているエアコン関連機器が前に突き出たことで、その部分を室内スペースに振り向けることができたというわけです。一方、バルクヘッドをくり抜くことで強度に影響が出ないよう、十分な補強がされているということでした。

遮熱機能を持つ調光パノラミックガラスルーフ 日産初の採用

■経営難の中、健在だった現場の“熱量”

「子どもが20歳ぐらいに成長したファミリー、50代前後の夫婦が普段2人で乗って、時に後席にも人を乗せる」

今回のリーフはそんなユーザー像を想定しているそうです。今回ハッチバックからSUV、あるいはクロスオーバーと呼ばれる車型になりました。開発担当者は家族4人がしっかり乗れて、航続距離を向上させるため、空気抵抗にこだわったと言います。そのためにはリアのハッチゲートを立てず、ルーフとの角度を17度にするのが最良という結論に達したと主張します。一方、全高は550mm(プロパイロット2.0装着車は1565mm)で立体駐車場に対応しており、これも配慮を感じます。ただし、バッテリーの影響で車体床面は高く、普通のSUVと思って油断すると、乗降時にうっかり頭をぶつける可能性があります。

格納式のドアハンドル 空気抵抗手減へのこだわりだという

「メインストリームのEV」を目指す一方、開発担当者は「EVの枠を飛び出していい」とも語っていました。思い出すのはトヨタ自動車の現行プリウス、HV(ハイブリッド車)が当たり前になる中、プリウスらしさを出すために腐心した結果、デザインや性能を磨き上げて成功、一方で、エコカーの象徴であった燃費性能はあえてアピールを控えていました。

今回のリーフもEVの市場がにぎやかになる中で、三代目がどうあるべきか議論になったことがうかがえます。そうして得た答えが「スーッと走る滑らかさ」ということでしょう。「普通に乗って普通に良かったと言ってもらえるのが一番うれしい」と開発担当者は話します。ただ、プリウスと違うのは、少なくとも国内ではEVの普及がまだまだ伸びていない点。この路線がどこまで日産ファン、ユーザーに受け入れられるか注目です。

「3-in-1」構造でコンパクトにまとまったユニット

クルマの試乗と開発担当者の話から感じたのは、国内で商業的に必ずしも成功とは言えなかった初代、二代目に対し、「今度こそ新しい扉を開けたい」という思いです。経営難にあえぐ日産ですが、少なくとも現場の“情熱”は健在であると感じました。クルマづくりに最も大切な要素だと思います。

■いまは過渡期? EVに潜む根本的な課題

一方、EVに横たわる根本的な課題にも触れておきます。それはリーフだけに限りませんが、車両重量の問題です。リーフの上級車種の重量は1920kgで2トンに迫り、旧型より約300kgの増加です。技術担当者によりますと、バッテリーの重量は約480kgと車両の4分の1近くを占めているそうです。エンジンの重量は気筒数によって差はあれど、直列4気筒で100~150kg、V6で200kg、V8で300kgぐらいと言われます。いかにバッテリーが車両重量に影響を及ぼしているかがわかります。

日産リーフも三代目「三度目の正直」なるか?

航続距離を延ばすため高性能のバッテリーを搭載したり、セルを増やせば車重は増加します。さらに重いバッテリーを支えるために車両を補強する必要があります。重さが重さを呼ぶ格好です。もちろん、重いということは悪いことばかりではなく、特にEVは車両底面にバッテリーを「敷き詰める」場合が多いため、重心が安定し、安定した走りや落ち着いた乗り心地に寄与すると言われます。しかし、重い車両は航続距離のみならず、タイヤの寿命短縮や道路への負担も大きく、果たして地球に優しいと言えるのか……、これは技術担当者も「悩みの種」と話していました。

技術担当者によれば、構造部品や材料の進化によってバッテリーの軽量化が進むと話します。また、開発中の全固体電池で飛躍的な軽量化も期待されます。日産では2028年度の市場投入を目指しています。

先のスズキ技術説明会の項でも述べましたが、「クルマを軽くする」ことは電費にも確実に貢献します。エンジン車、HV、EVに限らずカーボンニュートラルのために重要かつ根源的な技術だといえます。バッテリーについてもいま一段のブレイクスルーを期待したいところです。

(了)