E2系・上越新幹線「とき」

今年11月で開業35周年を迎える上越新幹線・長岡駅に、東京からの「とき」が到着しました。

上越新幹線ではE2系をはじめ“平屋”の車両が使われる列車が「とき」、オール2階建のE4系が使われる列車は「Maxとき」として区別されています。

東京~長岡間は、最速列車でおよそ1時間半。

35年前、特急「とき」の時代は3時間あまりだったことを鑑みれば、今はほぼ半分の時間です。

長岡駅

長岡駅

新潟・長岡のシンボルといえば、なんと言っても「花火」。

この夏も8/2~3に、鎮魂の花火として知られる「長岡まつり大花火大会」が行われ、全国から多くの皆さんが長岡に集結、夜空に咲いた大輪の花の美しさに酔いしれました。

長岡駅前には、平成12(2000)年まで使われていたという正三尺玉の打ち上げ筒が、モニュメントとして展示されています。

池田屋

そんな長岡駅で長年、駅弁を手掛けているのが、明治20(1887)年創業の「池田屋」です。

ライター望月が、駅弁づくりのウラ側に潜入する「駅弁屋さんの厨房ですよ!」。

伊東駅弁「祇園」、小淵沢駅弁「丸政」、水戸駅弁「しまだフーズ」、出水駅弁「松栄軒」に続いて、第5弾は、長岡駅弁「池田屋」にお邪魔しました。

社屋は、長岡駅東口から数百mの所にあります。

池田屋

池田屋

「池田屋」の永橋ひかる専務曰く、「新潟で一番小さな駅弁屋」。

コンパクトな厨房で調理を担当されている方は、わずか4人なんだそうです。

この日のご担当は、繁忙期でも段取りが素晴らしいという、駅弁作り20年以上の職人さん。

昼過ぎの厨房にお邪魔しますと、早くも翌日分の駅弁の仕込みが行われていました。

1つ1つ丁寧に包丁が入れられているのは、どうやら鰊の煮つけですね。

池田屋

こうして1つ1つ丁寧に食材が準備されて、折詰に調製。

蓋がされ、掛け紙がかけられ、紐で綴じられて、駅弁が出来上がる訳です。

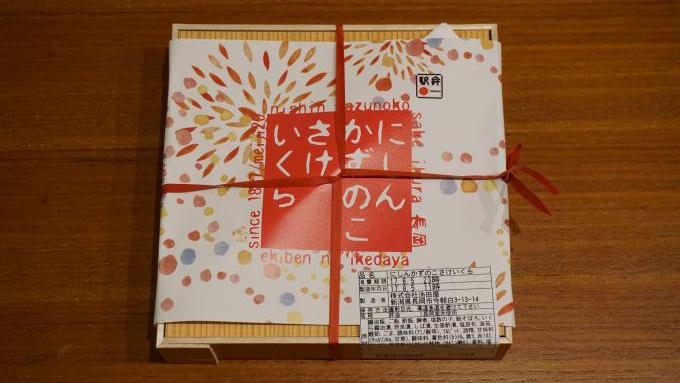

赤い綴じ紐がキュッと結ばれて、出来上がってきたのが・・・?

にしんかずのこさけいくら

「にしんかずのこさけいくら」(1,100円)です。

8/1にリニューアルされたばかりの新しい掛け紙でご用意いただきました。

これまでは青を基調としたボックスタイプの紙容器でしたが、ちょうど在庫が無くなってきたために、今回からはより手間をかけて掛け紙を紐で綴じる形に・・・。

花火の街・長岡らしい華やかでほっこりした掛け紙は、永橋専務自らデザインされたといいます。

にしんかずのこさけいくら

しばしばメディアでも紹介される、池田屋の「にしんかずのこさけいくら」。

折詰を4つに分け、その名の通り、「鰊+数の子、鮭+いくら」の“ダブル親子めし”がちょっとずつ楽しめる駅弁です。

長い駅弁名でも、スッと頭に入ってくるのは、「にしんかずのこ/さけいくら」と七五調だからか。

どれから食べようか、ついつい迷っちゃいますよね。

にしんかずのこさけいくら

にしんかずのこさけいくら

厨房で1枚1枚準備されていた鰊の煮つけは、歯ざわりがいいんですよね。

コリコリが気持ちよく、程よい塩加減の数の子がコンビを組みます。

「池田屋」では長年、鮭&いくらの駅弁も作られていたので、コチラの食材も十八番です。

“新潟の美味しいお酒と共に・・・”と推奨されているように、地酒と一緒に味わうのもアリですね。

さあ、長岡の駅弁は、一体どんな方が作っているのか?

次回から永橋専務にイロイロ伺っていきたいと思います。

連載情報

ライター望月の駅弁膝栗毛

「駅弁」食べ歩き15年の放送作家が「1日1駅弁」ひたすら紹介!

著者:望月崇史

昭和50(1975)年、静岡県生まれ。早稲田大学在学中から、放送作家に。ラジオ番組をきっかけに始めた全国の駅弁食べ歩きは15年以上、およそ5000個!放送の合間に、ひたすら鉄道に乗り、駅弁を食して温泉に入る生活を送る。ニッポン放送「ライター望月の駅弁膝栗毛」における1日1駅弁のウェブサイト連載をはじめ、「鉄道のある旅」をテーマとした記事の連載を行っている。日本旅のペンクラブ理事。

駅弁ブログ・ライター望月の駅弁いい気分 https://ameblo.jp/ekiben-e-kibun/