それぞれの朝は、それぞれの物語を連れてやってきます。

八雲町郷土資料館・木彫り熊資料館 大谷茂之 学芸員 画像提供:八雲町郷土資料館・木彫り熊資料館

1960代から70年代にかけて、大きなリュックサックを背負いながら、広い北海道を汽車に揺られて旅をした、「カニ族」と呼ばれた若者たちがいました。そんな北海道を旅した人たちが、こぞって買い求めたお土産があります。熊が豪快に鮭をくわえた木像……「木彫り熊」です。

この「木彫り熊」について研究している男性が、道南の八雲町にいます。大谷茂之(おおや・しげゆき)さん(1985年生まれ・38歳)。八雲町郷土資料館・木彫り熊資料館で学芸員を務めています。

大谷さんは、愛知県、現在の北名古屋市の出身。学生時代に考古学を専攻して、なかでも貝塚や生物の骨などを研究する「動物考古学」に魅かれました。

『昔の人たちが、何を食べて暮らしていたのか、生活の痕跡をもっと知りたい!』

そんな思いに駆られて、学生時代に縄文遺跡の調査のために、北海道に渡った大谷さんは、本州の縄文遺跡との違いに感激します。本州の遺跡からはシカやイノシシの骨が発掘されるのに対して、北海道の遺跡からは、アシカやアザラシ、イルカをはじめとした、海に生息する動物の骨が多く現れました。

八雲町郷土資料館(2010年5月)

学んだ考古学を活かしたいと考えた大谷さんは、博物館への就職を目指します。ただ、学芸員の求人は、決して多くはない「狭き門」。それでも、縁あって2012年、八雲町の郷土資料館に就職が決まった大谷さんは、喜び勇んで資料館の扉を開けますと、思いもしなかった風景に驚きました。

『どうしてこの資料館には……、木彫り熊ばかりあるんですか???』

大谷さんの、木彫りの熊との“格闘”が、ここに始まることになったのです。

八雲町・北海道木彫り熊発祥の地碑

じつは、工芸品としての「木彫り熊」は、100年前の1924年に、八雲町で彫られたものが第1号だといいます。当時の日本は、第一次世界大戦後の不況に、関東大震災が追い打ちをかけていました。そのなかで農家の皆さんの冬の副業として推奨されたのが「木彫り熊」作りだったんです。

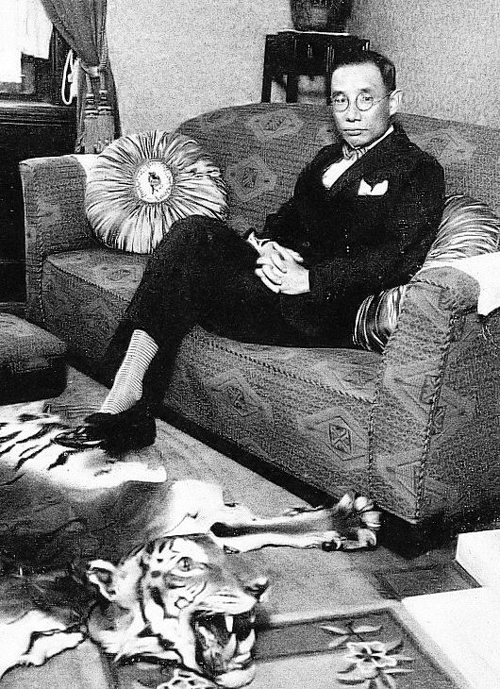

徳川義親 ~歴史写真会「歴史写真(昭和4年4月号)」より

発案したのは、尾張徳川家の19代当主・徳川義親(とくがわ・よしちか)でした。義親は、ヨーロッパを旅行中に、スイスで土産物の「木彫り熊」に出逢って、日本でも、同じような工芸品を作ることが出来るのではないかと考えます。そこで、尾張徳川家が明治時代に旧藩士の移住を主導し、自身が経営する農場がある八雲で、木彫り熊の製作を勧めたというわけなんです。

大谷茂之さんは、愛知県出身とはいえ、木彫り熊に関する知識は全くのゼロでした。でも、学芸員の仕事となれば、「知らない」では済まされません。大谷さんは、必死で木彫り熊について調べることにしました。

いざ、文献を調べ始めると、興味深い事柄が、次から次へと出てきました。

『八雲の木彫り熊が、北海道土産の人気ナンバー1だったと記している文献がある!』

『鮭をくわえた木彫り熊って、戦後になって出来たものだったんだ!』

『八雲の木彫り熊は、毛並みがペタッとしているのが特徴なんだ!』

その成果をもとに、2014年には八雲町木彫り熊資料館の展示を作り上げました。

八雲町木彫り熊資料館の館内 画像提供:八雲町郷土資料館・木彫り熊資料館

大谷さんは、これまで木彫り熊を作ってきた人たちへの聞き取り調査も進めました。生の声を聴くことで、同じように見えていた木彫り熊も、じつは職人さんによって、一つ一つ違ったデザインになっていることが、面白く感じられるようになっていきます。気が付けば、自宅には、買い求めた木彫り熊が、50体以上ズラリと並んでいました。

そんな大谷さんは、昭和初期、昭和40年代に続く、新たな木彫り熊のブームが令和の今、訪れていると分析しています。

「今回のブームは、今までの土産物とは違って、木彫り熊をアートとしてとらえる人や自分自身で作ってみたいという人が増えているのが特徴です」

実際、八雲町で、木彫り熊の作り手を養成するために開催している講座は、令和以降、地元を中心に作り方を学ぶ方が途切れることなくやってきているといいます。大谷さん自身も、100年の時を経て、木彫り熊が「まちの誇り」になっていることに、今後への手応えも感じられるようになりました。

八雲町郷土資料館・木彫り熊資料館

一方で、大谷さん自身の木彫り熊に対する探求心も、留まるところを知りません。

「まだまだ木彫り熊には、知りたいことがいっぱいあるんです!」

木彫り熊と出逢って10年あまり。まだ見たことのない木彫り熊を求めて、大谷さんはきょうも北の大地を駆け巡ります。